0. 无人船群的强化学习导航算法:系统回顾

1. 引言

随着海洋经济的蓬勃发展和技术进步,无人船(Unmanned Surface Vessel, USV)在海洋探测、环境监测、军事侦察、海上巡逻、反潜作战、海洋调查、水下探测以及救援行动等多个领域展现出广泛的应用前景,并以其在效率、风险和成本降低方面的优势,日益成为海洋开发与利用的关键技术。USV的自主导航和路径规划能力是其发挥潜力的核心,对其在复杂动态海洋环境中的有效运行至关重要。

然而,传统的路径规划和避碰方法在应对复杂动态水域环境,特别是多USV协同作业和实时避碰场景时,面临显著挑战。例如,A算法在处理大规模问题时内存消耗过大,且障碍物变化需重新训练;Dlite算法在连续空间处理和局部最优方面存在局限性;DWA算法易陷入局部最小值,且在复杂环境下受限。这些传统方法通常依赖精确的环境建模和预设规则,在面对不确定性、未知环境及实时变化时,表现出计算量大、适应性差等固有缺陷。

针对上述挑战,强化学习(Reinforcement Learning, RL)作为一种通过与环境交互学习最优策略的数据驱动型方法,为USV的自主导航提供了全新的解决方案。RL的优势在于其无需精确建模环境,能够通过试错学习在不确定和动态的环境中寻找到最优决策,尤其在处理不确定性和动态性方面展现出巨大潜力,使其成为克服传统方法局限性的必然趋势。深度强化学习(Deep Reinforcement Learning, DRL)更是将深度学习的感知能力与强化学习的决策能力相结合,使其能够处理高维、连续的状态和动作空间问题,从而在USV的路径规划和避碰中具有广阔的应用前景。现有研究已开始关注强化学习在解决USV群路径规划和避碰挑战中的应用,例如采用改进的深度确定性策略梯度(DDPG)算法解决收敛速度慢和奖励函数稀疏问题,并通过结合国际海上避碰规则(COLREGs)提升避碰安全性。

尽管强化学习在USV导航领域展现出巨大潜力,但仍存在诸多研究空白。例如,现有算法在鲁棒性、泛化能力和实时性方面仍需提升,多智能体协作的复杂性较高,以及模拟到真实世界的迁移(Sim-to-Real Transfer)困难等问题。本综述旨在系统回顾强化学习在USV导航中的应用现状、关键技术、挑战和未来发展方向,特别是将聚焦于无人船群的强化学习导航算法,填补当前研究在多智能体协作复杂性、算法鲁棒性和真实世界迁移等方面的不足。通过对相关文献的深入分析与综合,本综述期望为研究人员提供全面的参考,并为推动无人船群智能导航技术的发展贡献力量。

2. 无人船导航基础

在深入探讨强化学习在无人船(USV)导航中的具体应用之前,本章旨在为读者奠定无人船导航的基础知识。本节将详细阐述USV导航所面临的核心挑战,包括动态障碍物、复杂多变的环境不确定性以及USV群协同作业的特殊需求。同时,本章还将简要区分不同类型USV(如半潜式、水面舰艇等)的运动学特性,并讨论这些特性如何影响导航算法的设计与选择,以期为后续关于强化学习在USV导航领域中的应用提供全面的背景支撑。

无人船(USV)在实际水域环境中的自主导航面临多重复杂挑战,这些挑战对导航算法的性能提出了严苛要求。首先,水域环境固有的高度动态性与不确定性,例如风、浪、流等海洋环境因素的持续变化,直接影响USV的航行姿态与轨迹。其次,航行过程中遭遇的各类动态障碍物,包括其他船只、浮标以及未知漂浮物,其位置与移动轨迹的实时性和不确定性显著增加了路径规划与调整的复杂性。

此外,严格遵守国际海事避碰规则(COLREGs)是USV安全航行的基本前提。COLREGs涵盖迎头相遇、追越和交叉等多种会遇情景下的复杂决策,要求导航系统能够精准识别会遇类型并执行符合规范的避碰操作。对于USV群而言,多船协同时的通信延迟、信息共享、任务分配与冲突解决等问题进一步增加了导航的复杂性,对整体系统的鲁棒性与效率提出了更高要求。

传统路径规划算法在应对上述挑战时表现出显著局限性。例如,A算法和D Lite算法在障碍物动态变化时需要耗时的重新训练,且易陷入局部最优解,难以保证全局最优性;动态窗口法(DWA)在复杂环境下易陷入局部最小值,泛化能力不足,并且在处理连续空间问题时内存消耗较大。这些局限性使得传统算法难以满足USV在实际动态且不确定性高的水域环境中对效率、安全性、鲁棒性、实时性及自适应性的高标准要求。

上述挑战共同催生了对具有自适应、实时决策能力的导航算法的迫切需求。强化学习(RL)作为一种通过试错学习和自主决策的范式,在处理此类复杂问题方面展现出独特的优势与内在契合点。USV的连续状态空间避碰问题可被视为马尔可夫决策过程(MDP),而强化学习的核心在于智能体通过与环境的交互学习最优策略,从而在复杂的、不确定性的动态环境中做出实时、高效的决策。其无需预先精确建模环境的特性使其在面对未知或半未知水域环境时更具鲁棒性;通过大量试错,强化学习能够自主探索并发现符合COLREGs等复杂规则的避碰策略,并持续优化决策能力,从而提升USV在复杂交通流中的导航安全性与效率。此外,强化学习的可扩展性使其有潜力应用于大规模USV群体的协同导航与避碰任务,实现更高效的任务分配与冲突解决。

2.1 USV导航的挑战与性能要求

无人船(USV)在实际水域环境中的自主导航面临诸多复杂挑战,这些挑战对导航算法的性能提出了更高的要求。首先,水域环境本身具有高度动态性和不确定性,例如风、浪、流等海洋环境因素的变化对USV的航行姿态和轨迹产生持续影响。其次,航行过程中会遭遇各类动态障碍物,包括其他船只、浮标以及可能出现的未知漂浮物,这些障碍物的位置和移动轨迹具有实时性和不确定性,使得路径规划和调整复杂化。此外,严格遵守国际海事避碰规则(COLREGs)是USV安全航行的基本前提,涉及迎头相遇、追越和交叉等多种会遇情景下的复杂决策,这要求导航系统能够精确识别会遇类型并执行符合规范的避碰操作。对于USV群而言,多船协同时的通信延迟、信息共享、任务分配和冲突解决等问题进一步增加了导航的复杂性。

传统路径规划算法在应对这些挑战时存在显著局限性。例如,A算法和Dlite算法在障碍物动态变化时需要进行耗时的重新训练,且易陷入局部最优解,难以保证全局最优性;动态窗口法(DWA)在复杂环境下容易陷入局部最小值,泛化能力不足,且在处理连续空间问题时内存消耗较大。这些局限性使得传统算法在实际动态且不确定性高的水域环境中难以满足USV对效率、安全性、鲁棒性、实时性及自适应性的高标准要求。

上述挑战催生了对自适应、实时决策能力的导航算法的迫切需求。强化学习(RL)作为一种通过试错学习和自主决策范式,在处理此类复杂问题方面展现出独特的优势和内在契合点。USV的连续状态空间避碰问题可以被视为马尔可夫决策过程(MDP),而强化学习的核心在于智能体通过与环境的交互学习最优策略,从而在复杂的、不确定性的动态环境中做出实时、高效的决策。其无需预先精确建模环境的特性使其在面对未知或半未知水域环境时更具鲁棒性;通过大量试错,强化学习能够自主探索并发现符合COLREGs等复杂规则的避碰策略,并持续优化决策能力,从而提升USV在复杂交通流中的导航安全性与效率。此外,强化学习的可扩展性使其有潜力应用于大规模USV群体的协同导航与避碰任务,实现更高效的任务分配与冲突解决。

2.2 无人船运动学与环境建模

无人船(USV)的运动学模型和环境建模是强化学习(RL)算法设计与性能的关键决定因素。精确的运动学模型能够更真实地反映USV的物理行为,而有效的环境建模则能为RL算法提供准确的状态表示,从而直接影响策略的优化和最终任务的完成。

1. USV运动学模型的简化与挑战

目前,多数研究采用简化的USV运动学模型以降低计算复杂性。例如,中采用了简化的USV二阶运动学方程,其模型考虑了USV的速度()、航向()、角速度()、加速度()和角加速度()。该模型表示为:

其中,和分别受限于和,以确保USV运动的平稳性和转向的合理性,避免出现瞬间180度转向的情况。

然而,这种简化模型通常未充分考虑风、浪、流等实际环境因素对USV运动的影响。虽然在仿真环境中可能表现良好,但在真实复杂的海洋环境中,忽略这些外部干扰可能导致RL算法的鲁棒性和泛化能力显著下降,甚至出现策略失效的情况。过于简化的模型可能导致算法在实际环境中表现不佳;而复杂的模型则会增加计算负担,影响算法的实时性。因此,未来的研究应致力于开发能够更全面考虑环境扰动,同时兼顾计算效率的USV运动学模型。

2. 环境建模方法及其对RL算法的影响

环境建模是强化学习导航中不可或缺的环节,它涉及对静态障碍物(如岛屿、岸线)、动态障碍物(如其他船只)以及不确定性环境(如水流变化、天气条件)的表示。不同的环境建模方法直接影响RL算法的状态表示和奖励函数设计。

2.1 栅格地图与坐标系表示

栅格地图是一种常用的环境建模方法,例如在中,仿真环境构建为Python中的20x20的2D栅格地图,其中黑色部分代表水面或水下障碍物,红色点为起点,绿色点为终点,白色部分为自由通行区域。这种方法将连续空间离散化,便于RL智能体进行状态感知和路径规划。此外,状态空间设计通常包含USV的当前位置、障碍物位置和目标位置,并使用平面直角坐标系(X-轴和Y-轴)表示。USV与障碍物、目标点之间的距离常被作为关键的状态信息输入到RL算法中。

2.2 传感器数据融合与动态区域限制

为了提高算法的效率和适应性,研究人员引入了传感器数据融合技术和动态区域限制机制。例如,中引入的动态区域限制机制,使智能体仅观察USV附近的五个障碍物,忽略远距离障碍物,从而减少了算法迭代次数和计算资源消耗,提高了环境适应性。这种方法有效缓解了高维状态空间带来的“维数灾难”问题,但也可能因局部视野限制而错失全局最优路径。

2.3 马尔可夫决策过程(MDP)框架

在强化学习中,避碰问题通常被建模为马尔可夫决策过程(MDP),其核心要素包括状态空间0、动作空间1、环境迁移函数2和奖励函数3。USV的目标是学习一个避碰策略4,通过与环境交互来最大化累积奖励5。环境建模的精度和表示方式直接影响状态空间和奖励函数的设计,进而决定了价值函数(包括Q值和V值函数)的有效性,这些价值函数用于连接MDP的最优目标和策略。

3. 挑战与未来方向

尽管在USV运动学和环境建模方面取得了一定进展,但仍存在显著挑战。现有模型和建模方法普遍存在简化性问题,难以完全捕捉真实水域环境的复杂性,例如海流、风、浪、浅水效应以及船只在不同载荷和速度下的非线性动力学行为。这些简化导致RL算法在实际部署时面临鲁棒性不足和泛化能力差的问题。

未来的研究方向应包括:

- 高保真运动学模型的融合:开发和集成更精确的USV运动学模型,考虑多变的海洋环境因素,例如采用基于物理的非线性模型或数据驱动的建模方法,以提高仿真环境的真实性。

- 多模态传感器数据融合与不确定性建模:探索融合雷达、声纳、视觉等多种传感器数据,构建更全面、鲁棒的环境感知系统。同时,引入不确定性建模(如概率栅格地图、高斯过程)来表示环境中的随机性和动态性,以提升RL算法在复杂不确定环境下的决策能力。

- 动态障碍物与多USV交互建模:针对USV群的导航问题,需深入研究如何有效建模动态障碍物(如其他船只)的行为预测及其与多USV之间的复杂交互,以便RL算法能更好地处理避碰和协同导航问题。

- 可解释性环境表示:研究如何将环境信息以更具可解释性的方式呈现给RL算法,不仅包括位置和速度,还应包含语义信息(如障碍物类型、意图),从而促进RL策略的透明性和可靠性。

通过解决这些挑战,将有望显著提升无人船群强化学习导航算法在真实海洋环境中的性能和应用潜力。

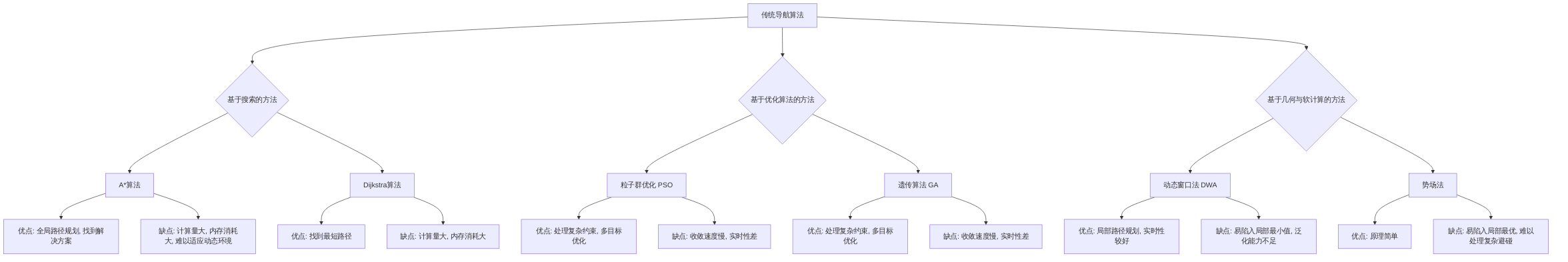

3. 传统导航与路径规划方法

在无人船(USV)领域,导航与路径规划是确保其安全、高效执行任务的关键技术。在强化学习方法被广泛应用之前,传统导航算法长期占据主导地位,其核心原理涵盖了基于搜索、基于优化以及基于几何等多种方法。这些传统方法在处理静态或简单动态环境时展现出一定的有效性,但面对复杂、动态和不确定海洋环境,尤其是在涉及USV群的协同导航时,其固有的局限性日益凸显。本章将深入分析这些传统方法的运作机制及其在实际应用中面临的挑战,以此为后续章节探讨强化学习的优势奠定基础。

传统导航算法主要分为三大类别:基于搜索的方法、基于优化算法的方法,以及基于几何与软计算的方法。基于搜索的方法,如A算法和Dijkstra算法,通过构建环境图来寻找最短路径。A算法作为一种全局路径规划方法,能够在已知地图空间中找到解决方案。然而,这类算法的计算量随环境复杂度呈指数级增长,导致内存消耗过大,且在障碍物变化时需要重新计算,难以适应动态环境。为应对这些限制,研究者们提出了改进方案,例如将速度障碍物与A算法结合以降低陷入局部最优的风险,以及通过增加转弯点成本函数来平滑路径。D Lite算法及其变体,如增强路径成本函数D* Lite算法和结合冲突搜索算法的D* Lite,在减少节点搜索范围和缩短路径长度方面取得了进展。尽管如此,这些方法在复杂动态障碍物环境下的实时避障能力仍受到限制。

基于优化算法的方法,如粒子群优化(PSO)和遗传算法(GA),通过迭代优化搜索路径。这些算法的优势在于能够处理复杂约束和多目标优化问题,但普遍存在收敛速度慢的问题,难以满足USV在动态环境中对实时性的高要求。

基于几何与软计算方法则包括动态窗口法(DWA)和势场法。DWA是一种典型的局部路径规划算法,通过在速度空间中采样和评估来选择最佳运动指令。其改进方案包括矢量场自适应DWA以提高障碍物信息清晰度并解决路径绕行问题,以及通过设计速度转换和安全距离评估系数来降低计算强度并提升实时性。势场法则通过构建引力场和斥力场引导USV移动,原理简单,但易陷入局部最优,难以有效处理复杂避碰场景。此外,传统的智能避碰决策方法还包括基于规则的方法(如有限状态机和规则库)和软计算方法,后者涵盖遗传算法、速度障碍法、模糊逻辑和模型预测控制等。

尽管传统导航算法在特定场景下表现良好,但在复杂、动态和不确定的海洋环境中,尤其是在涉及USV群的协同导航和实时避碰方面,其局限性日益凸显。主要挑战包括:计算复杂性与实时性不足,例如A*算法的计算量随环境复杂度呈指数级增长,难以满足实时要求,优化算法也因收敛慢而受限;局部最优与避碰能力不足,如势场法易陷入局部最优,传统算法在处理动态障碍物或不确定环境时实时避障能力有限,特别是在需要遵循国际避碰规则(COLREGs)的海洋环境中表现不佳;环境适应性差,多数传统算法需要精确环境建模,难以适应环境实时变化,当障碍物变化时需重新规划或大量调整;以及USV群协同不足,传统算法缺乏有效机制处理多船之间的相互作用、信息共享和分布式决策,难以实现高效协同行为。

综上所述,传统导航算法在单艘USV和USV群的应用中面临显著挑战,尤其是在应对复杂动态环境下的实时避碰和群体协同方面存在不足,这为强化学习等新兴技术提供了广阔的研究空间。传统方法多依赖于预设环境模型和规则,难以适应未知、不确定或快速变化的海洋环境,对突发情况响应不足。在处理多USV间的复杂交互、任务分配和协同避碰时,传统方法显得力不从心,易导致局部最优或系统崩溃。此外,将国际避碰规则等复杂约束融入传统算法框架中,通常需要大量手工设计和调优,难以保证完全合规和安全。鉴于这些局限性,强化学习等先进方法在解决USV复杂动态水域导航挑战方面展现出巨大突破潜力,其自适应学习能力有望克服传统方法在环境适应性、实时响应、多船协同及复杂规则整合等方面的不足。

3.1 传统导航算法概述

无人船(USV)的导航与路径规划是确保其安全、高效执行任务的关键技术。传统导航算法根据其核心原理可分为基于搜索的方法、基于优化算法的方法和基于几何的方法等。这些方法在处理静态或简单动态环境时表现出一定的有效性,但在复杂、动态和不确定海洋环境中的应用存在显著局限性。

1. 基于搜索的方法

图形搜索方法,如A算法和Dijkstra算法,通过构建环境图来搜索最短路径。A算法作为一种全局路径规划方法,能够在有限地图空间中找到解决方案。然而,这类算法的计算量随环境复杂度呈指数级增长,导致内存消耗过大,且在障碍物变化时需要重新训练,难以适用于动态环境。为克服这些限制,研究者们提出了改进方案。例如,Yu et al. 将速度障碍物与A算法结合,以降低陷入局部最优的风险。Zhang et al. 则通过增加转弯点的成本函数来平滑路径,提高其可航行性。Dlite算法及其变体,如Yu et al. 提出的增强路径成本函数D*lite算法和Jin et al. 结合冲突搜索算法,在减少节点搜索范围和缩短路径长度方面取得了进展。尽管有所改进,这类方法在复杂动态障碍物环境中实时避障能力仍受限。

2. 基于优化算法的方法

优化方法,例如粒子群优化(PSO)和遗传算法(GA),通过迭代优化来搜索路径。这些算法的优势在于能够处理复杂约束和多目标优化问题。然而,它们通常存在收敛速度慢的问题,难以满足USV在动态环境中对实时性的高要求。

3. 基于几何的方法与软计算方法

动态窗口法(DWA)是一种典型的局部路径规划算法,通过在速度空间中采样和评估,选择最佳运动指令。Zhang et al. 提出了矢量场自适应DWA以提高障碍物信息的清晰度,并解决了路径绕行问题。Cao et al. 则通过设计速度转换和安全距离评估系数改进了DWA算法,有效降低了计算强度并提升了实时性。

此外,传统的智能避碰决策方法还包括基于规则的方法(如有限状态机和规则库)和软计算方法。软计算方法涵盖了遗传算法、速度障碍法、模糊逻辑和模型预测控制等。势场法也是一种基于几何的方法,通过构建引力场和斥力场引导USV移动,原理简单,但易陷入局部最优,无法有效处理复杂避碰场景。

局限性分析

尽管传统导航算法在特定场景下表现良好,但在复杂、动态和不确定的海洋环境中,尤其是在涉及USV群的协同导航和实时避碰方面,其局限性日益凸显:

- 计算复杂性与实时性不足:图形搜索算法(如A*)的计算量随环境复杂度呈指数级增长,难以满足实时性要求。优化算法虽然能够处理复杂约束,但收敛速度慢,限制了其在动态环境中的应用。

- 局部最优与避碰能力不足:势场法等方法易陷入局部最优,无法有效处理复杂避碰场景。传统算法在处理动态障碍物或不确定环境时,实时避障能力有限,特别是在需要遵循国际避碰规则(COLREGs)的海洋环境中,其表现往往不尽如人意。

- 环境适应性差:多数传统算法需要对环境进行精确建模,难以适应环境的实时变化。当障碍物位置、大小或移动方式发生变化时,可能需要重新规划路径或进行大量调整,这在真实海洋环境中是极具挑战的。

- USV群协同不足:对于USV群的协同导航和避碰,传统算法通常缺乏有效的机制来处理多船之间的相互作用、信息共享和分布式决策,导致在USV群应用中难以实现高效的协同行为。

综上所述,传统导航算法在单艘USV和USV群的应用中面临显著挑战,尤其是在应对复杂动态环境下的实时避碰和群体协同方面存在不足,这为强化学习等新兴技术提供了广阔的研究空间。

3.2 传统方法在USV导航中的局限性与挑战

传统方法在无人船(USV)导航领域,尤其是在处理动态、复杂及多船协同环境时,已逐渐暴露出其固有的局限性与挑战。这些问题主要体现在实时避碰与路径规划的效率、多船协同中的冲突解决与资源分配瓶颈,以及面对未知或复杂环境时的泛化能力不足。

首先,在动态环境下的实时避碰与路径规划方面,传统算法面临严峻挑战。基于规则的算法虽然逻辑清晰且稳定性良好,但其状态切割方式易导致船舶行为不一致,并可能出现行为触发条件重叠,进而引发系统故障。此外,这类方法在处理复杂工况和提升算法性能方面存在瓶颈。软计算方法在多自主水面系统(MASS)避碰应用中也显示出局限性,例如在连续避让多艘船舶后,其场景适应性不足,难以有效应对新的碰撞风险。具体到路径规划算法,A算法在处理大规模问题时内存消耗巨大,且在障碍物变化时需要重新训练,泛化能力不足。Dlite算法基于离散网格,在连续空间处理上需要优化,且面对大量障碍物时易陷入局部最优。动态窗口法(DWA)在复杂环境下亦容易陷入局部最小值,且局部路径规划方法在其他环境中受限,泛化能力亦显不足。总体而言,传统全局与局部路径规划算法对新环境的泛化能力差,倾向于陷入局部最优,内存消耗大,且处理连续空间的能力欠缺。在复杂或大规模环境中,尤其是在多船协同和动态避碰场景中,计算负担呈指数级增长,难以满足实时性要求。

其次,多船协同中的冲突解决与资源分配是传统方法面临的另一核心瓶颈。传统方法多依赖于预设的环境模型和规则,难以适应未知、不确定或快速变化的海洋环境,对突发情况的响应能力不足。在处理多艘无人船(USV)间的复杂交互、任务分配和协同避碰时,传统方法显得力不从心,容易导致局部最优或系统崩溃。此外,将国际避碰规则(COLREGs)等复杂约束融入传统算法框架中,通常需要大量的手工设计和调优,且难以保证完全合规和安全。

鉴于上述局限性,如强化学习等先进方法在解决无人船(USV)复杂动态水域导航挑战方面展现出巨大的突破潜力。强化学习的自适应学习能力使其能够通过与环境的交互学习最优策略,从而有望克服传统方法在环境适应性、实时响应、多船协同及复杂规则整合等方面的不足。

4. 强化学习在单艘无人船导航中的应用

本部分将深入探讨强化学习在单艘无人船(USV)导航领域的具体应用。通过归纳和分类,系统性地呈现主流的强化学习算法及其在USV导航任务中的实现方式。本部分旨在构建一个全面且深入的分类框架,不仅罗列现有深度强化学习(DRL)算法,更要批判性地评估它们在不同导航任务中的适用性、性能边界和潜在局限性。通过对比分析,揭示不同算法的优势及其在解决USV复杂导航问题中的独特贡献。

| 算法类型 | 特点 | USV导航应用场景 | 优点 | 缺点/挑战 |

|---|---|---|---|---|

| Q-learning/DQN | 适用于离散状态/动作空间 | 网格地图路径规划、简单避碰 | 解决Q-learning稳定性问题 (经验回放, 目标网络) | 难以处理连续动作空间 |

| DDPG | 处理高维状态/连续动作空间 | 路径规划、复杂避碰、运动控制 | 克服离散动作限制,Actor-Critic架构 | 对超参数敏感,收敛慢,奖励函数稀疏 |

| PPO | On-Policy算法,限制策略更新幅度 | 多种USV导航任务 | 训练稳定性高,平衡训练效率与性能 | |

| SAC | 基于PPO,引入熵最大化 | 高维连续空间导航 | 提高策略探索能力和鲁棒性,适应复杂动态环境 |

深度强化学习算法通过结合深度学习的感知能力与强化学习的决策能力,赋予USV在复杂环境中学习并执行最优行为策略的能力,尤其在路径规划与避碰任务中展现出显著潜力。当前研究主要关注Q-learning/DQN、DDPG、PPO和SAC等主流DRL算法及其在USV导航中的应用。

Q-learning及其深度版本DQN(深度Q网络)主要适用于离散状态和动作空间。DQN通过引入经验回放机制和目标网络,有效解决了Q-learning在训练过程中的稳定性问题,常用于USV在网格地图中的路径规划和简单避碰场景。DQN通常利用卷积神经网络提取环境特征,以支持其决策过程。然而,DQN在处理连续动作空间方面存在固有限制,这在需要精细化控制的USV导航任务中构成挑战。

深度确定性策略梯度(DDPG)算法专注于处理高维状态空间和连续动作空间问题,这使其成为USV路径规划和避碰的有力工具。DDPG基于Actor-Critic架构,其中策略网络(Actor)输出确定性动作,而Q网络(Critic)则评估这些动作的价值,从而指导参数更新。DDPG通过经验回放和目标网络提升了训练稳定性。其Q网络损失函数为,Actor网络损失函数为,旨在最大化Q值。尽管DDPG能够处理复杂的USV运动控制,但其对超参数敏感,且原始算法存在收敛速度慢和奖励函数稀疏等问题。为解决这些局限性,研究人员提出了多种改进方法,例如引入动态区域限制、双智能体与优先经验回放机制以提升效率和鲁棒性。此外,也有多智能体强化学习以及结合人工势场法的DP-DDPG算法等改进方案,但这些方法仍面临计算负担重、参数设置敏感、易陷入局部最优等挑战。

近端策略优化(PPO)是一种On-Policy算法,通过限制策略更新幅度来提高训练稳定性。PPO在多种USV导航任务中表现出良好的性能,并在训练效率和性能之间实现了有效平衡。软执行者-评论家(SAC)算法则在PPO的基础上引入了熵最大化,旨在提高策略的探索能力和鲁棒性。SAC尤其适用于高维连续空间,为USV在复杂动态环境下的适应性提供了优势。PPO和SAC等算法直接从状态输入中学习策略,并通过神经网络输出动作指令,以实现高效的导航决策。

在USV导航场景中,不同的DRL算法表现出不同的适用性。对于需要处理连续动作空间和高维状态空间的复杂任务,如高速避碰或狭窄水域通过,DDPG、PPO和SAC等基于Actor-Critic框架的算法更具优势。这些算法能够更好地建模USV的动力学特性,通过策略学习实现安全高效的导航。DDPG虽然在连续动作空间处理上表现出色,但其对超参数的敏感性以及收敛速度和奖励稀疏性问题限制了其在实际应用中的泛化能力。PPO则在训练稳定性上具有优势,而SAC通过熵最大化提升了策略的探索能力和鲁棒性,使其在高维动态环境中更具适应性。

总而言之,DRL算法在USV自主导航和决策系统中受到了越来越多的关注。通过场景降维和分割,学者们已开始构建基于DRL的自主船舶智能避碰决策模型,以期在不确定环境下实现安全导航和避障。未来的研究将继续探索新型DRL模型(例如通过Actor、自适应Critic和路由模拟器协同工作)和新型奖励函数设计思路(例如平衡导航效率与安全性的导航奖励和导航努力)的改进,以进一步提升USV在复杂水域环境中的自主导航能力。

4.1 强化学习算法概述与USV应用

深度强化学习(DRL)算法通过结合深度学习的感知能力与强化学习的决策能力,使无人船(USV)能够在复杂环境中学习并执行最优行为策略,尤其在路径规划与避碰任务中展现出显著潜力。当前研究主要关注Q-learning/DQN、DDPG、PPO和SAC等主流DRL算法及其在USV导航中的应用。

Q-learning及其深度版本DQN(Deep Q-Network)主要适用于离散状态和动作空间。DQN通过引入经验回放机制和目标网络,有效解决了Q-learning在训练过程中的稳定性问题,常用于USV在网格地图中的路径规划和简单避碰场景。然而,DQN在处理连续动作空间方面存在固有限制,这在需要精细化控制的USV导航任务中构成挑战。DQN通常利用卷积神经网络提取环境特征,以支持其决策过程。

深度确定性策略梯度(DDPG)算法则专注于处理高维状态空间和连续动作空间问题,这使其成为USV路径规划和避碰的有力工具。DDPG基于Actor-Critic架构,其中策略网络(Actor)输出确定性动作,而Q网络(Critic)则评估这些动作的价值,从而指导参数更新。DDPG通过经验回放和目标网络提升了训练稳定性。其Q网络损失函数为,Actor网络损失函数为,旨在最大化Q值。尽管DDPG能够处理复杂的USV运动控制,但其对超参数敏感,且原始算法存在收敛速度慢和奖励函数稀疏等问题。为解决这些局限性,研究人员提出了多种改进方法,例如引入动态区域限制、双智能体与优先经验回放机制以提升效率和鲁棒性。此外,也有多智能体强化学习(Liu et al. 和Zhou et al.)以及结合人工势场法的DP-DDPG算法(Wu et al.)等改进方案,但这些方法仍面临计算负担重、参数设置敏感、易陷入局部最优等挑战。

近端策略优化(PPO)是一种On-Policy算法,通过限制策略更新幅度来提高训练稳定性。PPO在多种USV导航任务中表现出良好的性能,并在训练效率和性能之间实现了有效平衡。软执行者-评论家(SAC)算法则在PPO的基础上引入了熵最大化,旨在提高策略的探索能力和鲁棒性。SAC尤其适用于高维连续空间,为USV在复杂动态环境下的适应性提供了优势。PPO和SAC等算法直接从状态输入中学习策略,并通过神经网络输出动作指令,以实现高效的导航决策。

在USV导航场景中,不同的DRL算法表现出不同的适用性。对于需要处理连续动作空间和高维状态空间的复杂任务,如高速避碰或狭窄水域通过,DDPG、PPO和SAC等基于Actor-Critic框架的算法更具优势。这些算法能够更好地建模USV的动力学特性,通过策略学习实现安全高效的导航。DDPG虽然在连续动作空间处理上表现出色,但其对超参数的敏感性以及收敛速度和奖励稀疏性问题限制了其在实际应用中的泛化能力。PPO则在训练稳定性上具有优势,而SAC通过熵最大化提升了策略的探索能力和鲁棒性,使其在高维动态环境中更具适应性。

总而言之,DRL算法在USV自主导航和决策系统中受到了越来越多的关注。通过场景降维和分割,学者们已开始构建基于DRL的自主船舶智能避碰决策模型,以期在不确定环境下实现安全导航和避障。未来的研究将继续探索新型DRL模型(例如通过Actor、自适应Critic和路由模拟器协同工作)和新型奖励函数设计思路(例如平衡导航效率与安全性的导航奖励和导航努力)的改进,以进一步提升USV在复杂水域环境中的自主导航能力。

4.2 单艘USV路径规划与避碰策略

强化学习在单艘无人船(USV)的路径规划与避碰领域取得了显著进展,其核心在于智能体通过与环境交互学习最优决策策略。本节将从奖励函数设计、状态表示以及动作空间选择等关键要素入手,结合具体避碰场景及《国际海上避碰规则》(COLREGs)原则,评估这些设计对算法性能的影响,并分析其在复杂动态海上环境中的适应能力。

在强化学习框架中,奖励函数的设计对智能体的学习效果至关重要。成功的设计通常包括到达目标奖励、碰撞惩罚、路径长度惩罚和避碰行为奖励等项。例如,为解决奖励稀疏问题,有研究设计了连续奖励惩罚函数,将COLREGs原则、USV航向角和安全距离等因素纳入考量。其中,对到达目标点、碰撞障碍物、距离目标点以及与障碍物安全距离的考量,并通过引入USV航向与目标点夹角的余弦奖励,提升了算法的学习效率与路径平滑性。此外,风险奖励函数 的设计,基于船舶在障碍物安全区和危险区内的不同状态,通过最近会遇距离(DCPA)和最近会遇时间(TCPA)计算风险值 ,从而实现了对潜在碰撞风险的精细化规避。该函数如下所示: 其中,,进一步引入转向角度约束奖励,用于提高船舶转向运动的稳定性。这种阶段性且目标受限的密集奖励函数,显著提升了算法的采样效率和迭代速度。

在状态表示方面,通常包括USV自身位置、速度、航向,以及障碍物的相对位置和速度等信息。具体地,研究采用USV与障碍物和目标点之间的距离来表示状态空间,从而为算法提供了清晰的导航依据。动作空间的选择可以是离散的(如左转、右转、直行),也可以是连续的(如航向角、速度)。改进的DDPG算法将动作空间设计为二维,包含USV的舵角和推进速度,并将其连续化处理,提高了避碰策略的灵活性和精度。

在避碰场景中,COLREGs原则的融入是保障航行安全和合规性的关键。例如,在会船、追越、交叉相遇局面等具体的COLREGs条款下,奖励函数和动作选择过程被设计用于训练USV学习符合规则的避碰行为。研究表明,在动态障碍物环境中,例如天津港的仿真实验,通过将COLREGs规则融入算法,USV能够成功避开动态目标船和静态障碍物,并遵守右转避碰规定,验证了算法在复杂航行场景中的有效性和适用性。

在算法性能方面,基于深度强化学习(DRL)的避碰策略表现出优于传统方法的动态适应性和实时性。改进的DDPG算法在路径规划中展现出显著优势,其规划路径比传统DDPG算法短16.81%(29.15m对比34.05m),且路径更为平滑,避免了过度抖动和急转弯。在收敛速度方面,改进的DDPG算法比传统DDPG算法快34.32%(670回合对比900回合)。相比DQN算法,DDPG变体在路径效率和避碰安全性上具有优势,例如在特定场景下,碰撞次数可减少20%以上,且能够更好地遵循COLREGs规则。基于先验知识的近似表示强化学习(AR-RLCA)方法在静态和动静混合障碍物环境中均能高效安全地避障,并具有更快的收敛速度和更稳定的轨迹。与DWA、DQN和Transfer RL算法相比,AR-RLCA在避碰成功率(98%)、最终步长(1500步)和收敛谱半径(0.55)方面均表现最佳,显著提高了动态障碍环境连续状态空间大规模学习的效率。

尽管单艘USV导航取得了显著进展,但在多变风浪流等复杂环境下的鲁棒性和泛化能力仍有待提高。未来的研究应进一步探索如何增强算法在未知和对抗性环境中的适应性,例如通过引入更先进的感知技术和强化学习算法,以应对不断变化的海上条件和潜在的恶意行为。

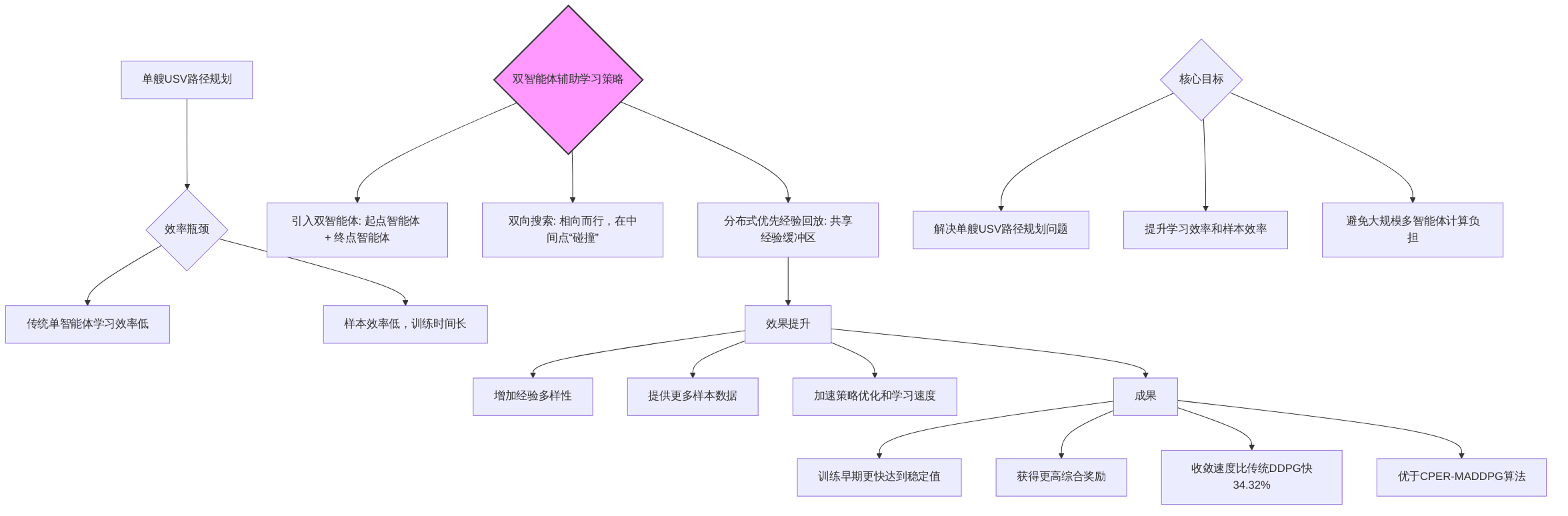

4.3 多智能体辅助学习策略对单艘USV的效率提升

在无人船(USV)的路径规划研究中,部分学者通过引入多智能体概念来提升单艘USV的学习效率与样本效率,而非传统意义上的多智能体协作、任务分配或群体避碰问题。

例如,提出了一种双智能体双向搜索方法,以辅助单艘USV的路径规划效率。该方法的核心在于引入两个智能体,并结合分布式优先经验回放(Distributed Prioritized Experience Replay)机制。具体而言,这两个智能体分别从起点和终点出发,相向搜索并在中间点“碰撞”,最终确定最优路径。

这种双智能体策略的关键在于共享经验回放缓冲区,使得两个智能体能够相互共享经验,从而增加经验的多样性并提供更多样本数据,显著加速了合作任务中策略的优化和学习速度。与单一智能体方法相比,双智能体策略在提高效率的同时,有效避免了大规模多智能体系统可能带来的计算负担过重和经验存储空间需求过大的问题。实验结果表明,该双智能体策略使得改进的DDPG(深度确定性策略梯度)算法在训练早期更快地达到稳定值,且获得更高的综合奖励。其收敛速度比传统DDPG算法快34.32%,并优于CPER-MADDPG算法,充分证明了其在提升单艘USV学习效率方面的有效性。

需要批判性地指出,尽管上述方法采用了“多智能体”的概念,其核心目标仍是解决单艘USV的路径规划问题,而非多USV之间的复杂协同、任务分配或群体避碰。等研究主要关注无人船群的强化学习导航,但对多智能体辅助学习策略如何专门提升单艘USV效率的讨论较少,其重点在于多USV的协同控制和群路径规划。因此,本节讨论的“多智能体辅助学习策略”在本质上是一种样本效率提升技术,而非旨在解决传统意义上的多智能体系统复杂互动问题。这为未来真正意义上的多智能体群组研究,例如在群组任务分配、协同避障及涌现行为等方面的深入探索留下了接口,为后续章节奠定了基础。

5. 强化学习在无人船群导航中的应用

本节旨在探讨强化学习(RL)在无人船(USV)群协同导航中的早期探索与初步应用。相较于单艘USV导航,群协同导航的研究尚处于起步阶段,但强化学习已开始展现其在解决USV群路径规划、编队控制和协同避碰等复杂问题上的潜力。无人船群导航的复杂性在于涉及多个智能体之间的交互、协调与冲突解决,这为传统的路径规划和控制方法带来了严峻挑战。强化学习,特别是多智能体强化学习(MARL),凭借其在复杂动态环境中通过试错学习最优策略的能力,为解决这些挑战提供了新的范式。

USV群的协同导航任务要求智能体之间能够有效共享信息、协同决策,以应对动态障碍物、通信限制以及环境不确定性等多种因素。在此背景下,本节将系统地回顾多智能体强化学习(MARL)在USV群导航中的核心范式、所面临的关键挑战,并进一步分析其在路径规划、编队控制及协同避碰等具体应用场景中的进展与局限性。尽管现有研究取得了一定成果,但如何克服计算复杂性、提升算法可扩展性以及在真实海洋环境中验证算法鲁棒性,仍是该领域亟待解决的核心问题。

5.1 多智能体强化学习(MARL)范式与挑战

多智能体强化学习(MARL)是解决无人船(USV)群协同导航问题的关键技术范式。该领域主要存在三种训练与执行策略,即集中式、去中心化和混合式范式,每种范式在USV群导航应用中均展现出独特的优势与局限性。

集中式训练,集中式执行(CTCE)范式中,所有智能体共享一个中央控制器,该控制器负责收集USV群体的全局状态信息并输出所有智能体的动作。尽管CTCE理论上能够实现最优解,但其计算负担极重,且可扩展性差,易受“维度灾难”影响,同时面临较高的通信延迟挑战。在USV大规模集群应用中,CTCE范式的这些局限性显著制约了其效能,尤其是在需要实时决策和低延迟通信的复杂水域环境。

去中心化训练,去中心化执行(DTDE)范式则赋予每个智能体独立训练和执行的能力,仅依据其本地观测做出决策。该范式具有较强的鲁棒性和良好的可扩展性,但在处理USV群智能体间复杂的协作任务和信用分配问题时存在显著困难,可能导致次优解。在USV协同导航中,若缺乏有效的全局协调机制,DTDE可能难以实现群体的最优路径规划和避障策略。

鉴于CTCE和DTDE各自的局限性,集中式训练,去中心化执行(CTDE)范式应运而生并成为当前MARL研究的热点。CTDE在训练阶段利用全局信息进行集中式训练,而在执行阶段,每个智能体仅依据本地观测进行去中心化决策。这种混合模式结合了CTCE的全局优化能力和DTDE的执行鲁棒性,有效解决了部分可扩展性问题。诸如多智能体深度确定性策略梯度(MADDPG)和多智能体近端策略优化(MAPPO)等算法是CTDE范式的典型代表。

尽管CTDE等混合范式取得进展,MARL在USV群导航中仍面临多重关键挑战。首先,环境的非平稳性是一个核心问题:每个智能体策略的变化都会相互影响,导致其他智能体的观测和奖励动态变化,从而增加学习难度。其次,信用分配问题(即如何准确评估每个智能体对团队整体表现的贡献并合理分配奖励)仍然是多智能体协作学习的一大难点。USV群体的通信与信息共享也面临挑战,有限的通信带宽、通信延迟以及信息不对称会严重影响智能体间的协作效率,尤其是在复杂、动态的水域环境。此外,在异构智能体协作方面,例如USV与无人机(UAV)协同执行任务时,不同平台之间的通信协议、数据格式和协同策略的复杂性将进一步增加。

可扩展性不足是USV群MARL应用中的另一主要制约。随着USV智能体数量的增加,状态空间和动作空间呈指数级增长,导致训练难度和计算资源需求急剧上升,形成所谓的“维度灾难”。为在大规模USV群体中避免性能下降和训练复杂性爆炸,未来研究需聚焦于开发更高效的状态-动作空间抽象方法、层次化强化学习框架以及创新的分布式训练策略。例如,可以探索基于图神经网络(GNN)的表征学习方法来处理智能体间复杂关系,或者引入基于元学习(Meta-learning)的方法以加速新任务或新智能体加入时的学习进程。同时,研究人员还需要关注实际部署中的通信延迟和信息共享不完全问题,通过设计鲁棒的通信协议和信息融合算法来提升系统在恶劣通信条件下的性能。

5.2 MARL在USV群协同导航中的应用案例

多智能体强化学习(MARL)在无人水面艇(USV)群协同导航中的应用日益广泛,主要涉及路径规划、编队控制和协同避碰等关键问题。现有研究通过引入不同的MARL算法和通信机制,以期提升USV群的协同性能和鲁棒性。

在多智能体路径规划方面,研究致力于使多艘USV在共享环境中从各自起点规划路径到达目标点,同时避免相互碰撞和障碍物,实现高效协同。典型的MARL模型,如基于集中式训练、去中心化执行(CTDE)范式的多智能体深度确定性策略梯度(MADDPG)和多智能体近端策略优化(MAPPO)等算法,被广泛应用于此领域。例如,MADDPG通过集中式评论员(critic)获取全局信息进行训练,去中心化执行者(actor)根据本地观测生成动作,有效解决了多智能体间的协作问题和信用分配难题。在通信机制方面,研究通过共享经验回放缓冲区、引入注意力机制或门控循环单元(GRU)来促进智能体间的信息共享和协作,从而提升群组性能。值得注意的是,部分研究虽然未直接探讨复杂的USV群协同导航,但引入了多智能体辅助学习策略以提升单艘USV的效率,例如“双智能体双向搜索方法”和“分布式优先经验回放机制”。这种方法通过共享经验增加样本多样性并加速策略优化,为未来更复杂的USV群导航研究奠定了基础,初步探索了如何通过多智能体框架处理学习效率问题,而非直接解决智能体间的复杂交互与协调。

针对编队控制问题,MARL算法被用于使USV群在航行过程中保持特定的队形,同时完成避障和任务,常应用于侦察、测量等任务场景。深度确定性策略梯度(DDPG)和近端策略优化(PPO)等算法的MARL变体被用于学习编队保持和避障策略。通过精心设计的奖励函数,系统鼓励USV保持相对位置并惩罚偏离队形或发生碰撞的行为,以实现稳健的编队控制。

在协同避碰方面,研究关注多艘USV在狭窄水域或高密度交通区域内安全航行,避免与固定障碍物、移动障碍物以及其他USV发生碰撞。现有研究结合国际海上避碰规则(COLREGs)与MARL算法,使USV群能够学习出符合国际规范的避碰行为。例如,通过在奖励函数中加入COLREGs惩罚项或将规则作为先验知识进行预训练,可以有效地指导智能体学习出符合规范的避碰策略。

尽管上述初步应用取得了进展,但当前研究仍面临多项挑战。首先,计算复杂性是限制大规模USV群部署的重要因素,尤其是在集中式通信或训练范式下,随着智能体数量的增加,状态-动作空间的维度呈指数级增长。其次,可扩展性限制使得现有算法难以直接应用于拥有数十甚至数百艘USV的群组,尤其是在实际海洋环境中的动态性和不确定性下,鲁棒性不足的问题愈发凸显。最后,当前研究的验证多在仿真环境中进行,例如使用二维或三维网格地图,或基于物理引擎的仿真器,且通常在简化场景下进行。这未能充分考虑实际海洋环境的复杂性(如海流、风浪干扰)、通信受限(如带宽、延迟、丢包)以及传感器噪声等因素,这严重限制了其在实际应用中的普适性。未来的研究需更加关注实际环境的验证,并开发更具计算效率和鲁棒性的MARL算法。

6. 强化学习导航的关键技术与优化策略

本部分将深入分析无人船(USV)强化学习(RL)导航算法中提升性能的关键技术与优化策略。通过对现有文献的系统回顾,本章节旨在揭示研究人员如何克服RL在实际USV应用中面临的挑战,主要包括样本效率、领域知识与规则融合以及模拟到现实部署等核心问题。

在USV导航任务中,强化学习面临的主要挑战之一是样本效率低下,这导致训练时间冗长且对环境交互需求高。为应对此挑战,研究人员致力于开发和优化样本效率提升技术。其中,经验回放(Experience Replay)机制是基础且广泛应用的技术,它通过存储并随机采样历史经验来打破样本间的相关性,从而稳定学习过程并提高数据利用率。在此基础上,优先经验回放(Prioritized Experience Replay, PER)通过赋予重要经验更高的采样概率,进一步加速了收敛并提升了样本效率。PER通过计算时间差分(TD)误差来衡量经验的重要性,并据此调整采样概率,确保误差较大的经验(对策略更新贡献更大)更频繁地被学习。为了纠正优先采样引入的偏差,PER还引入了重要性采样权重,其计算方式为 。在实践中,结合近似表示技术能够提高采样效率和迭代速度,并增强算法的场景泛化能力。此外,双智能体双向搜索与分布式优先经验回放的结合,通过共享经验缓冲区和增加经验多样性,显著提升了多无人船合作任务的训练效率和学习速度。除了经验回放的优化,离线强化学习(ORL)和模型基础强化学习(Model-based RL)也为提升样本效率提供了新的思路。ORL通过仅利用预先收集的静态数据集进行策略学习,有效降低了真实环境交互成本,但在处理数据分布偏移和确保策略泛化能力方面仍面临挑战。Model-based RL则通过学习环境动力学模型来生成合成经验,大幅减少了对真实环境的依赖,然而,精确的环境动力学模型构建及其模型误差对策略次优化的影响是其应用的关键考量。

其次,为了使强化学习算法在实际USV导航中更具效率、安全性和合规性,将领域知识与规则(特别是国际海上避碰规则COLREGs)融入算法设计至关重要。这主要通过基于知识的奖励函数设计、状态/动作空间的剪枝与优化以及动态区域限制等策略实现。基于知识的奖励函数通过将COLREGs原则形式化为奖励或惩罚信号,有效引导USV在训练过程中自主遵循避碰规范,例如,通过在距离障碍物过近时施加惩罚,确保USV保持安全距离。状态空间和动作空间的优化则通过在状态表示中加入与COLREGs相关的特征(如障碍物的相对位置和航向),并对动作空间施加实际运动约束(如限制舵角和推进速度),使得智能体能够做出更符合实际操作和规则的决策。例如,研究人员将MASS会遇场景划分为迎头、追越和交叉三种基本函数,并针对不同情景采用不同的泛化策略以优化避碰表现。动态区域限制策略允许智能体仅关注附近的少数障碍物,从而减少状态空间的信息量,降低算法迭代次数和计算资源消耗,提升USV对动态环境的适应性,但需权衡效率与决策质量。

最后,从模拟环境到真实世界部署是USV强化学习导航面临的另一个关键挑战,即“现实差距”(Sim-to-Real Gap)。尽管模拟环境(如基于Python和Pygame的仿真平台)为算法训练提供了安全可控的平台,能够模拟多样化的海洋条件和障碍物分布,显著提升算法收敛速度和路径质量,然而,简化运动学模型、未充分考虑风浪流等复杂环境因素、超参数敏感性以及缺乏对传感器噪声、通信延迟、硬件故障等不确定性因素的考虑,导致仿真结果与实际不符,算法在实际部署时鲁棒性下降。为弥合这一差距,研究人员探索了多种解决方案,包括在奖励函数中引入COLREGs原则以增强算法与实际航行的一致性和安全性,以及利用迁移学习和领域自适应技术使训练策略更好地适应真实世界的复杂性。然而,现有研究在确保算法在复杂交互和紧急情况下的行为安全性方面仍显不足,缺乏形式化验证等严格手段来量化和保障算法的安全性与可靠性。未来研究应着重探索如何通过元学习或强化学习的鲁棒性优化来进一步缩小“现实差距”,并通过结合形式化验证、安全控制和人机协作等手段,进行大量的实际测试和验证,以确保USV在复杂海洋环境中的安全自主运行。

总而言之,提升无人船强化学习导航性能的关键在于多维度优化策略的协同作用。从样本效率提升,到领域知识的深度融合,再到模拟与现实之间差距的弥合,每个方面都面临独特的挑战并拥有广阔的未来研究前景。

6.1 样本效率提升技术

在无人船(USV)的强化学习导航算法研究中,提升样本效率是克服真实世界部署中数据采集成本高昂和训练时间漫长等挑战的关键。本节将深入探讨各种旨在加速学习过程和提高训练稳定性的样本效率提升技术。

经验回放机制的优化

经验回放(Experience Replay)作为一种基础的样本效率提升技术,通过将智能体与环境交互产生的经验(状态、动作、奖励、下一状态)存储到经验缓冲区中,并从中随机采样批量数据进行训练,有效打破了样本间的相关性,从而稳定了学习过程并提高了数据利用率。然而,传统的经验回放机制采用均匀随机采样,可能导致某些有价值的经验未被充分利用或被重复采样。

为了解决这一问题,优先经验回放(Prioritized Experience Replay, PER)机制应运而生。PER的核心在于为每个经验分配一个优先级,并基于此优先级进行采样,确保误差较大的经验(即对策略更新贡献更大的经验)具有更高的采样概率,从而加速收敛并提高样本效率。具体而言,PER通过计算时间差分(TD)误差来衡量经验的重要性,并据此赋予经验不同的采样优先级 。采样概率通常由 表示,其中参数用于控制优先级的程度。为了纠正优先采样引入的偏差,PER还引入了重要性采样权重 ,其计算方式为 ,其中 是经验批次的大小, 是经验 的采样概率, 是一个控制偏差抵消程度的参数。

在USV避碰场景中,研究人员还探索了结合近似表示来学习避碰策略,这能够提高采样效率和迭代速度,并展现出更好的场景泛化能力,以应对连续状态空间中状态难以存储和学习的问题。此外,结合双智能体双向搜索方法与分布式优先经验回放机制,进一步提升了样本效率和训练效率。通过两个智能体共享经验回放缓冲区,增加了经验的多样性,提供了更丰富的样本数据,从而加速了合作任务中策略的优化,显著缩短了训练时间并提高了整体规划效率和学习速度。

其他样本效率提升方法

除了上述基于经验回放的优化方法,其他新兴的强化学习范式也在USV领域展现出提升样本效率的潜力:

-

离线强化学习(Offline Reinforcement Learning, ORL):ORL旨在仅利用预先收集的静态数据集进行策略学习,而无需额外的环境交互。这对于USV而言具有显著优势,因为其真实环境交互成本高昂且存在安全风险。通过有效利用历史数据,ORL有望在USV导航任务中实现更高效的样本利用。然而,如何处理离线数据分布偏移以及确保策略在未见过状态下的泛化能力是其面临的主要挑战。

-

模型基础强化学习(Model-based RL):Model-based RL通过学习环境动力学模型来预测状态转移和奖励,从而能够在模型内部进行规划和生成合成经验,显著减少了与真实环境的交互需求。这使得智能体能够在少量真实经验的基础上进行大规模的策略迭代和优化。在USV导航中,精确的环境动力学模型(包括水动力学、风浪流影响等)的构建是应用Model-based RL的关键。虽然模型误差可能导致策略次优,但结合模型预测控制(MPC)等技术有望缓解这一问题。

挑战与未来方向

尽管上述技术在提升USV强化学习导航的样本效率方面取得了进展,但仍存在诸多挑战。例如,如何在大规模、复杂多变的海洋环境中实现高效且鲁棒的经验采样和优先级分配;如何有效融合多模态传感器数据以构建更精准的状态表示,进一步提高学习效率。未来研究方向可以包括:探索更先进的经验存储结构(如环形缓冲区与更复杂的索引策略)和自适应采样策略,以应对不同学习阶段对样本分布的需求;研究如何将模仿学习、领域适应等技术与强化学习相结合,以利用专家数据或仿真数据预训练模型,从而减少真实环境交互需求;以及开发更强大的模型基础强化学习算法,特别是在USV领域面临高维非线性动力学和环境不确定性的情况下,确保模型的准确性和鲁棒性。

6.2 领域知识与规则的融合

在无人船群(MASS)的强化学习(RL)导航算法中,融合领域知识与规则是提升算法效率、安全性及合规性的关键策略。这种融合主要通过设计基于知识的奖励函数、剪枝状态或动作空间以及引入动态区域限制等方法实现。

基于知识的奖励函数设计是指导RL代理学习符合国际海上避碰规则(COLREGs)导航策略的核心方法。通过将COLREGs原则形式化为奖励或惩罚信号,可以有效引导无人水面艇(USV)在训练过程中自主遵循避碰规范。例如,当USV与障碍物距离过近(例如,小于安全距离)时,施加惩罚,从而强制智能体保持安全距离。此外,通过航向角与目标点方向的余弦函数来奖励USV朝向目标点方向行驶,并在角度大于180度时施加惩罚,这间接反映了避碰和航行方向优化的规则,确保路径的平滑性和合理性。这种硬约束或软约束的引入,显著提升了算法的探索效率和最终策略的合规性。

状态空间与动作空间的剪枝或优化是另一种重要的融合策略。在状态表示中加入与COLREGs相关的特征,如障碍物的相对位置、航向以及最近会遇点等,使得智能体能够更有效地理解当前环境并做出符合规则的决策。例如,通过粗糙编码技术将连续状态空间划分为N个覆盖环境的圆,每个圆代表一个特征,并根据COLREGs将MASS会遇场景分为迎头、追越和交叉三种基本函数(BF)。针对不同会遇情景,可以采用不同的泛化方法,如追越情景采用宽泛化,迎头情景采用窄泛化,交叉情景采用非对称泛化,其泛化单元区域大小与船长相关(例如,交叉情景的椭圆长轴为船长的1.5倍,追越情景的圆直径为船长的1.5倍,迎头情景的圆直径为船长)。在动作空间方面,考虑USV的实际运动约束至关重要,例如限制舵角在以内,角速度范围在,推进速度范围在,以避免如180度瞬间转弯等不符合实际的剧烈动作,从而规划出更安全、更符合实际操作的航线。

动态区域限制是平衡算法效率与感知范围的有效方法。该策略允许智能体忽略远离USV的障碍物,仅关注附近的少数障碍物(例如,设定为观察附近的5个障碍物),从而减少状态空间的信息量,降低算法迭代次数,并节约计算资源。这种方法可以视为一种基于领域知识的特征选择或状态简化,通过忽略不必要的远距离信息来优化决策过程,提升了USV对动态环境的适应性。然而,在极端复杂场景下,由于信息不足,这种方法可能导致次优解,因此需在效率与决策质量之间进行权衡。

综合来看,领域知识与规则的融合显著提升了RL导航算法的训练效率和策略合规性。通过奖励函数、状态/动作空间优化以及动态区域限制等策略,所规划的路径更加平滑、更短,且能够有效避开障碍物,从而满足实际USV导航需求。未来研究可进一步探索如何将更复杂的COLREGs规则以形式化方法融入模型,并评估其对算法探索效率和最终策略性能的量化影响,同时优化动态区域限制策略以在更广泛的复杂环境中保持其有效性。

6.3 模拟训练、实船部署与安全性保障

无人船(USV)强化学习算法的开发与验证高度依赖于模拟环境,这些环境能够提供可控且安全的训练平台,以模拟多样的海洋条件、障碍物分布以及多船交互场景。例如,研究者利用Python和Pygame平台构建仿真环境,模拟天津港等实际场景,通过设置海岸静态障碍物和动静混合障碍物环境,验证算法的避碰能力。另有研究在20x20的2D栅格地图中测试改进的深度确定性策略梯度(DDPG)算法,通过改变起点、终点、障碍物类型和数量以及地图尺寸,验证了算法在不同复杂环境下的可行性与性能优势。这些模拟器在训练阶段显著提升了算法的收敛速度和路径质量。

然而,从模拟环境到真实世界部署存在显著的“现实差距”(Sim-to-Real Gap)。这一差距主要源于以下几个方面:首先,仿真中使用的USV运动学模型往往是简化的,未能充分考虑真实世界中风、浪、流等复杂环境因素对USV运动的影响,导致仿真结果与实际不符。其次,强化学习算法对超参数的选择高度敏感,在仿真中表现良好的参数组合在实际环境中可能不再适用,需要大量的实际测试和调优。再者,多数现有研究未能充分考虑真实世界中普遍存在的传感器噪声、通信延迟、硬件故障、环境参数差异、参数敏感性、系统故障以及网络攻击等不确定性因素,导致算法在实际部署时鲁棒性下降。

为弥合“现实差距”,现有研究探索了多种解决方案。部分工作尝试在奖励函数中引入国际海上避碰规则(COLREGs)原则,以增强算法与实际航行情况的一致性和安全性。此外,迁移学习和领域自适应等技术被认为是解决这一问题的有效途径,旨在使在模拟环境中训练的策略能够更好地适应真实世界的复杂性。鲁棒策略的开发也至关重要,它能使算法在面对不确定性和未建模扰动时仍能保持稳定性能。

确保无人船导航的安全性至关重要,这不仅包括决策的可靠性,还需符合国际海事法规。尽管一些研究已尝试将COLREGs原则融入算法设计,并通过试错训练使其规划出符合法规约束的安全避碰路径,但现有研究在确保算法在复杂交互和紧急情况下的行为安全性方面仍显不足。特别是,缺乏形式化验证等严格手段来量化和保障算法的安全性与可靠性。未来研究应着重探索如何通过领域自适应中的元学习或强化学习的鲁棒性优化来进一步缩小“现实差距”,并通过结合形式化验证、安全控制和人机协作等手段,进行大量的实际测试和验证,以确保USV在复杂海洋环境中的安全自主运行。

7. 挑战、开放问题与未来研究方向

无人船群(USV群)的强化学习导航算法在实际部署与应用中面临多重复杂挑战,这些挑战涵盖了算法本身的性能局限、多智能体协同的固有复杂性、感知与环境建模的精准度需求、以及系统可解释性、安全保障与Sim-to-Real迁移等关键问题。本章旨在深入剖析这些核心挑战的根本原因,并在此基础上,系统性地提出创新且具体的未来研究方向和可执行的解决方案,以期弥补现有工作的不足,并推动无人船强化学习导航领域的突破性发展。

当前强化学习算法在无人船群导航中的应用,其鲁棒性、泛化能力和实时性仍是显著瓶颈。现有研究在验证算法鲁棒性时,常局限于不同地图尺寸和障碍物数量等静态或半静态环境,且通常采用简化的无人船运动学模型,未充分考虑风、浪、水流等实际环境因素对运动的复杂影响,这严重限制了算法在真实海洋环境中的性能表现与泛化能力。尽管部分研究尝试通过引入动态区域限制和国际海上避碰规则(COLREGs)来提升算法适应性,但如何系统地增强算法对未知情况的泛化能力仍缺乏明确解决方案。此外,复杂深度强化学习模型在高动态避碰场景中的实时决策效率亦难以满足实际需求,现有研究缺乏对实际决策延迟问题的深入分析与具体对比数据。

在多智能体协作方面,无人船群在执行协同任务时面临通信延迟、信息共享、冲突解决与任务分配等固有复杂性,导致可扩展性受限。许多现有研究主要集中于单艘无人船的路径规划,或仅探索简化的双智能体辅助学习方法,未能深入触及大规模无人船群协同导航的深层挑战,例如通信瓶颈、协调机制设计、复杂冲突解决以及大规模任务分配问题。随着无人船群规模的扩大,状态-动作空间呈指数级增长,导致“维度灾难”,使得传统的多智能体强化学习(MARL)算法难以应对。

感知融合与环境建模的局限性是无人船自主导航的另一核心挑战。现有无人船感知系统普遍受限于单模态传感器数据,在恶劣海洋条件下导致感知不全和鲁棒性差。尽管部分研究依赖精确坐标信息和动态区域限制来简化环境建模,但这些方法未深入探讨实际感知系统的不确定性与噪声,以及如何进行有效的多传感器融合以构建更鲁棒的环境模型。此外,现有环境模型在预测动态障碍物未来运动轨迹方面的能力不足,增加了决策风险。

深度强化学习(DRL)的“黑箱”特性对无人船导航的实际部署构成了显著挑战,其决策过程难以理解和解释,尤其在安全性要求极高的领域,这严重阻碍了形式化验证和安全认证的进行。尽管有研究尝试通过将COLREGs融入奖励函数来增强安全性,但这种方法主要从规则层面进行约束,并未从算法层面提升其可解释性,也缺乏严格的形式化验证以确保在所有情景下算法行为的安全合规性。

大规模无人船群的去中心化协同面临通信带宽局限、数据隐私泄露风险、集中式计算负担过重以及部分智能体故障的连锁影响等严峻挑战。在去中心化范式下,如何有效实现智能体之间的学习与协作,同时确保数据安全与系统鲁棒性,仍是亟待解决的难题。

仿真环境与真实世界之间的“现实差距”(Sim-to-Real Gap)是无人船强化学习策略实际部署面临的主要障碍,导致在仿真中表现优异的策略在实际应用时性能显著下降。这种差距的根本原因在于实际环境中的复杂因素难以在仿真中完全复现,包括传感器噪声、环境不确定性(如风浪流)以及无人船运动学模型的简化和误差。现有研究在模拟环境中验证算法有效性时,通常采用简化的运动学模型,且未充分考虑风浪等真实环境因素。

在极端复杂或高风险场景下,完全自主的深度强化学习系统可能无法满足人类对安全性和可控性的期望,这凸显了人机共驾与混合智能的重要性。当前挑战在于如何设计直观的人机交互界面,允许人类操作员在必要时进行干预、修正DRL策略或直接接管控制,以及如何使DRL系统具备识别自身能力边界并主动请求人类协助的能力,从而实现人机之间高效、平滑的协作与切换。

7.1 算法鲁棒性、泛化能力与实时性挑战

当前强化学习算法在无人船群导航中,面临环境不确定性、传感器噪声、恶意干扰和突发事件等挑战,其鲁棒性、泛化能力和实时性仍有待提升。

现有研究在验证算法鲁棒性时,常局限于不同地图尺寸、障碍物数量和类型等静态或半静态环境。例如,尽管某些改进的DDPG算法通过在复杂环境中验证了其有效性,但其无人船(USV)运动学模型相对简化,并未充分考虑风、浪、水流等实际环境因素对无人船运动的复杂影响,这限制了算法在真实海洋环境中的鲁棒性表现。这种简化导致算法在极端未知或动态海洋环境下的性能可能急剧下降,泛化能力不足。尽管一些研究尝试通过引入动态区域限制和国际海上避碰规则(COLREGs)来提升算法的适应性,但如何系统地增强算法对未知情况的泛化能力仍缺乏明确的解决方案。此外,虽然近似表示有助于算法在动态障碍物环境下实现较快的收敛速度和轨迹稳定性,但其在更广泛、不确定性更高的海洋环境下(如剧烈海况、突发未知障碍物)的泛化能力和实时决策性能仍需深入探讨,且缺乏量化评估其在不同未知复杂场景下泛化能力的实验结果。

为提升算法的泛化能力和实时决策效率,未来研究可探索引入元学习(Meta-Learning)、领域泛化(Domain Generalization)和对抗性训练(Adversarial Training)等方法。例如,可以通过将风、浪、天气条件等实时环境因素建模为状态空间的一部分,或在模拟器中引入随机扰动来增强算法在面对环境不确定性时的鲁棒性。在实时性方面,复杂深度强化学习模型的计算量可能成为瓶颈,难以满足无人船在高速动态避碰场景中的实时决策需求。尽管有研究通过双智能体和优先经验回放机制加速了收敛速度并节约了计算资源,这间接提升了决策效率,但仍缺乏对实际复杂无人船系统(USV)中实时决策需求和算法延迟问题的深入分析,也未提供具体的实际决策时间或与传统实时算法的详细对比数据。为解决实时性挑战,可考虑采用模型压缩/量化技术,例如知识蒸馏(Knowledge Distillation),将复杂模型压缩为轻量级模型以满足车载计算资源和实时性要求。此外,结合硬件加速(如现场可编程门阵列FPGA/图形处理器GPU)和边缘计算等技术,有望在实际部署中显著提升决策速度。

7.2 多智能体协作与可扩展性挑战

无人船群(USV群)在执行协同任务时面临诸多挑战,其核心在于多智能体协作固有的复杂性以及由此引发的可扩展性问题。现有研究显示,在多艘USV协同导航中,通信延迟与信息共享是首要难题。在真实的海洋环境中,通信带宽受限且存在不可避免的延迟,这严重影响了智能体间信息的及时传递和有效协作,进而制约了群体的整体性能。此外,如何实现高效的冲突解决与任务分配仍是开放性问题。在复杂的多船场景下,智能体间可能发生碰撞或资源争夺,如何设计机制以高效地解决这些潜在冲突,并动态合理地分配任务,是USV群协同导航亟需解决的关键问题。

值得注意的是,当前文献在多智能体协同导航领域的研究深度尚显不足。许多研究主要集中于单艘USV的路径规划或避碰问题,例如,或仅探索简化的双智能体辅助学习方法,如中引入的“双智能体双向搜索方法”和“分布式优先经验回放机制”,这些方法的主要目标是加速单艘USV的学习效率和样本利用率,而非解决多艘USV之间的复杂协作、通信延迟、信息共享、冲突解决、任务分配和可扩展性问题。该研究明确指出,虽然多智能体方法能够提高系统稳定性并缩短训练时间,但当智能体数量增加时,协调与合作将显著增加计算负担,并且需要大量的空间存储经验,因此其提出的双智能体策略旨在避免大规模多智能体带来的计算负担,未能深入触及大规模USV群协同导航的深层挑战。现有研究并未深入探讨“大规模USV编队”的复杂性,包括通信瓶颈、协调机制设计、冲突解决(例如交汇、追越场景)以及任务分配问题。

USV群的可扩展性问题尤其突出。随着USV群规模的扩大,状态-动作空间呈指数级增长,导致所谓的“维度灾难”,使得传统的多智能体强化学习(MARL)算法难以应对,需要更高效的协作机制和学习方法。为克服这些挑战,未来的研究方向可探索多种先进技术。例如,基于图神经网络(GNN)的多智能体强化学习可以通过建模智能体间的复杂关系和信息流,提升群组协作效率。去中心化控制框架能够减轻中心节点的计算和通信负担,提高系统鲁棒性。联邦强化学习(Federated RL)则允许智能体在本地训练模型,并仅共享模型更新而非原始数据,从而在保护隐私的同时提升学习效率和可扩展性。分层强化学习(Hierarchical RL)可以将复杂任务分解为多个子任务,通过不同层级的策略协同完成,以应对大规模USV群的复杂性。

此外,非完全信息博弈理论或群智能启发式算法(如蚁群算法、粒子群优化)与强化学习的结合,有望更有效地解决大规模USV群体的信用分配和去中心化决策问题。例如,可以将群智能优化算法用于探索最优策略空间,再利用强化学习进行策略微调,以实现群组协作效率、鲁棒性和整体性能的显著提升,最终实现复杂任务的协同完成。

7.3 感知融合与环境建模挑战

无人船(USV)在复杂海洋环境中实现自主导航的核心挑战之一在于其感知系统和环境建模的局限性。当前USV感知系统普遍受限于单模态传感器数据,这在夜间、雾天、海浪干扰或水下暗礁等恶劣海洋条件下会导致感知不全和鲁棒性差。这种根本性问题体现在多个研究中,例如,一些路径规划算法在环境建模时主要依赖USV、障碍物和目标点的精确坐标信息,并采用动态区域限制来简化状态空间,仅关注附近障碍物。这种简化建模方式虽然在理想仿真环境下验证了算法可行性,但其前提是障碍物位置的准确感知,并未深入探讨实际感知系统在复杂环境下的不确定性和噪声,以及如何进行有效的感知融合以构建更鲁棒的环境模型。类似地,通过粗糙编码技术将连续状态空间离散化并利用先验知识(如COLREGs)定义会遇情景特征的方法,虽然有助于简化环境建模,但同样未充分探讨多源感知信息融合以及现有模型在真实复杂环境下预测能力不足的问题。

单一传感器无法提供全面准确的环境信息是当前面临的主要挑战,而多传感器融合则面临数据同步、异构数据处理以及不确定性建模的复杂性。此外,现有环境模型在预测能力方面存在不足,难以准确预测动态障碍物的未来运动轨迹,从而增加了决策风险。例如,研究中承认其USV运动学模型是简化的,未考虑风浪等实际环境因素,这进一步表明现有模型在预测实际环境复杂性方面的能力不足。

针对上述挑战,未来研究方向应侧重于开发基于深度学习的多模态传感器融合框架。这可以通过利用Transformer或门控循环单元(GRU)等神经网络结构,有效融合来自雷达、视觉、激光雷达(LiDAR)和声纳等异构传感器数据,构建高精度、实时更新的海洋环境语义地图。例如,可以采用多头注意力机制融合异构传感器信息,,其中 表示不同传感器的特征, 为融合特征。

此外,引入预测性环境建模至关重要。可以利用序列模型,如长短期记忆网络(LSTM)或Transformer,预测动态障碍物的未来轨迹,从而实现更早期、更优化的避碰决策。除了上述建议,将高保真物理引擎与生成对抗网络(GAN)引入仿真环境,以生成更接近真实世界的感知数据,能够显著提升算法在真实世界中的泛化能力。进一步地,探讨如何利用因果推理(Causal Inference)来理解和预测动态障碍物的行为模式,而不仅仅是轨迹预测,有望为USV提供更智能、更鲁棒的避碰决策,从而弥补现有研究在真实复杂海洋环境下感知与环境建模方面的不足。

7.4 可解释性与安全保障挑战

深度强化学习(DRL)在无人船群导航中展现出巨大潜力,但其固有的“黑箱”特性对实际部署构成了显著挑战。这种不透明性使得DRL算法的决策过程难以被人类理解和解释,尤其在安全性要求极高的无人船(USV)导航领域,这成为了一个严重的障碍。决策过程的不可解释性进一步导致了难以进行形式化验证和安全认证,这给DRL算法的实际部署带来了巨大的合规性障碍。不遵守《国际海上避碰规则》(COLREGs)可能引发严重事故,因此确保算法行为符合法规要求至关重要。

当前研究中,虽然有工作尝试通过将COLREGs原则融入奖励函数来增强算法安全性,但这种方法主要从规则层面进行约束,并未从算法层面提升其可解释性。例如,尽管有研究指出其算法符合COLREGs,但缺乏形式化验证或安全认证的方法来确保在所有可能情景下算法行为的安全可靠性及合规性。这些研究未直接探讨DRL的“黑箱”特性以及由此带来的可解释性问题,也未提及如何对DDPG等DRL算法进行形式化验证或安全认证。

未来研究应重点关注以下几个方向以应对这些挑战:

-

可解释强化学习(XRL)方法的探索:应深入研究XRL方法,例如通过局部可解释模型(LIME)、SHAP值或基于注意力的显著图来揭示DRL策略的关键决策因素。开发能够提取出类人可理解规则的XRL算法,将DRL策略转化为形式化规则集,以便进行验证和审计。这有助于理解DRL模型的决策依据,并提高其透明度。

-

混合强化学习架构的设计:将COLREGs等领域知识作为软约束(通过奖励函数惩罚违规行为)或硬约束(通过动作空间剪枝或策略修正器)融入DRL训练。当DRL策略可能违规时,可由预定义的规则模块进行干预或修正,并向操作员提供决策依据。这可以形式化为:。

-

形式化验证方法的应用:可以提出通过形式化验证的方法,例如模型检测(Model Checking)或定理证明(Theorem Proving),对DRL策略的某些关键安全属性进行验证,尤其是在将COLREGs作为硬约束融入时。这强调不仅要“解释”决策,更要“证明”其安全性和合规性。

综上所述,如何提高DRL模型的可解释性和透明度,并提供严格的安全保障,是未来USV导航领域研究的重要方向。未来研究需要探索可解释人工智能(XAI)技术,以揭示DRL模型的决策依据,并开发适用于强化学习系统的验证和认证方法,从而确保USV自主导航系统的安全性和可靠性。

7.5 数据隐私与去中心化协同挑战

大规模无人船(USV)群的协同导航在实际应用中面临诸多严峻挑战,其根本原因在于通信带宽的固有局限性、潜在的数据隐私泄露风险、集中式计算架构带来的过重负担,以及部分智能体故障对整体系统性能产生的连锁影响。特别是在多智能体系统中,信用分配机制的复杂性以及非平稳环境的动态变化,仍然是制约协同导航效能的核心挑战。尽管去中心化协同被认为是应对这些问题的关键路径,但在去中心化范式下如何有效实现智能体之间的学习与协作,同时确保数据安全与系统鲁棒性,仍是亟待解决的难题。

针对上述挑战,未来研究方向应重点探索联邦强化学习(FL-RL)框架的应用。该框架允许每艘无人船在本地独立训练其深度强化学习(DRL)策略,仅将聚合后的模型参数(而非原始敏感数据)共享至中心服务器进行汇总。这种模式能够有效保护数据隐私,显著降低通信开销,并大幅提升多船协同的可扩展性。

此外,引入图神经网络(GNN)是解决无人船群动态拓扑结构和通信网络建模的有效途径。通过图神经网络,可以实现智能体间的局部信息共享与协作学习,从而缓解非平稳环境中的信用分配难题。每艘无人船的决策将基于其局部观测以及通过图神经网络聚合的邻居信息,这不仅增强了系统的鲁棒性,也提升了去中心化协同能力。

为了进一步增强数据共享过程中的隐私保护,建议深入探讨联邦学习与差分隐私(Differential Privacy)的结合,使其在军事或敏感任务中更具可行性。同时,可以考虑引入区块链技术,构建去中心化的安全通信与共识机制,从而有效提升多智能体系统的信任度和透明度。

7.6 Sim-to-Real迁移挑战

仿真环境与真实世界之间的“现实差距”(Sim-to-Real Gap)是无人船(USV)强化学习策略实际部署面临的主要障碍,导致在仿真中表现优异的策略在实际应用时性能显著下降。这种差距的根本原因在于实际环境中的复杂因素难以在仿真中完全复现,包括但不限于传感器噪声、环境不确定性(如风浪流等)以及USV运动学模型的简化和误差。例如,现有研究虽然在模拟环境中验证了DDPG算法的有效性,但通常采用简化的USV运动学模型,且未充分考虑风浪等真实环境因素。此外,部署到真实船只时可能面临的参数敏感性、传感器噪声和执行器延迟等问题也普遍未在模拟阶段得到深入讨论与解决。因此,如何有效缩小这一差距,实现策略的无缝迁移,是当前亟待解决的关键挑战。

为应对Sim-to-Real迁移挑战,未来的研究方向应聚焦于以下几个方面。首先,构建USV及其目标海洋环境的数字孪生系统被认为是提升仿真真实性的有效途径。通过实时传感器数据(如雷达、LiDAR、GPS、姿态传感器)持续校准和更新数字孪生模型,可以确保仿真环境与真实世界的高度一致性。在此数字孪生环境中进行深度强化学习(DRL)训练,有助于提高策略在真实环境中的泛化能力。其次,结合领域随机化(Domain Randomization)和对抗性训练(Adversarial Training)技术,能够进一步增强策略的泛化能力和抗扰动性。这些技术通过在仿真中引入多样化的环境参数和扰动,使训练出的策略对未知的真实世界条件更具鲁棒性。

此外,探索零样本学习(Zero-shot Learning)和强化学习的领域自适应技术,旨在使策略能够直接从数字孪生环境迁移到真实USV,实现最小化甚至无需真实世界微调。这包括采用元学习(Meta-Learning)或终身学习(Lifelong Learning)框架,使USV能够在面对新环境或未建模扰动时,快速适应并优化其导航策略,从而显著减少对大量真实世界数据的依赖,提高部署效率和安全性。尽管部分研究尝试通过在奖励函数中融入国际海上避碰规则(COLREGs)等先验知识来增强策略与实际航行情况的一致性,但尚未提出具体的Sim-to-Real迁移策略或技术。因此,未来研究应更深入地探讨如何将仿真环境中训练得到的优化策略有效地泛化并部署到真实USV上,同时确保其在复杂和不确定海洋环境中的鲁棒性和安全性。

7.7 人机共驾与混合智能挑战

在无人船群的强化学习导航算法中,人机共驾与混合智能的引入对于提升系统在复杂高风险环境下的安全性与可靠性至关重要。挑战的根本原因在于,在紧急避险、未知威胁应对等极端复杂或高风险场景下,完全自主的深度强化学习(DRL)系统可能无法满足人类对安全性和可控性的期望。

为应对这些挑战,未来的研究方向应聚焦于以下几个方面。首先,需要设计直观的人机交互界面,以允许人类操作员在必要时进行干预、修正DRL策略或直接接管控制,从而提高系统的可靠性和安全性。同时,DRL系统应具备识别自身能力边界和不确定性的能力,并在高不确定性或高风险情境下主动请求人类协助,实现人机之间高效、平滑的协作与切换。

其次,融合人类经验与DRL的自主学习能力是另一个关键研究方向。具体而言,可以将人类专家经验(例如操作员的历史轨迹、应急处理策略)作为预训练数据或演示数据,通过模仿学习(Imitation Learning)或逆强化学习(Inverse Reinforcement Learning)来初始化或改进DRL策略。这不仅能够加速训练过程,还能确保学习到的策略符合人类操作习惯和安全规范。

此外,可以探讨基于意图的人机交互界面设计,允许人类操作员通过高层指令而非直接操控来修正DRL策略,例如发出“向北航行”或“避开该区域”等指令。同时,可以引入增强现实(AR)技术,将DRL系统的决策意图、不确定性区域可视化给操作员,从而提升人机之间的态势感知共享。这些研究方向的深入将有助于构建更加鲁棒、安全且符合人类期望的无人船群智能导航系统。

8. 结论

本综述系统梳理了强化学习在无人船(USV)导航,特别是从单艘USV到USV群的强化学习导航算法演进路径,并对其关键进展、取得的成就及面临的挑战进行了深入分析。强化学习(RL)作为一种强大的自主决策框架,在处理复杂动态环境下的USV自主导航方面展现出巨大潜力。

在单艘USV路径规划方面,研究已取得显著进展。例如,改进的DDPG算法通过重新设计连续奖励函数以解决奖励稀疏问题、引入COLREGs原则、增加动态区域限制以减少算法迭代和计算资源消耗,以及引入双智能体双向搜索和分布式优先经验回放机制,显著提升了算法的收敛速度和路径规划的平滑性、安全性。此外,应用于连续状态空间避碰的近似表示强化学习算法,通过初始特征离线探索与在线避碰任务的平衡,有效解决了动态障碍物环境下大规模连续状态初始迭代慢的问题,并在COLREGs约束下成功规划出安全避碰路径,证明了将近似表示集成到RL网络中是解决连续状态空间避碰问题并提高收敛速度的新思路。

然而,尽管在单USV路径规划和初步的多USV协同中取得进展,该领域仍面临诸多挑战,本综述提出了七大核心挑战:首先是算法的鲁棒性与泛化能力,当前算法在不同复杂环境下的适应性有待提升,例如,目前的USV路径规划算法在状态空间设置上,仍未充分考虑实际航行情况,需要进一步探索在风、浪和天气条件等更多实时因素下的性能表现。其次是多智能体协作与可扩展性,尤其是在大规模USV群场景下,高效且鲁棒的多智能体强化学习(MARL)算法仍是关键挑战。第三是感知融合与环境建模,精确的环境感知与建模是实现自主导航的基础,但多模态传感器数据的融合与复杂环境的动态建模仍需深入研究。第四是可解释性与安全保障,DRL模型的“黑箱”特性限制了其在安全关键领域的应用,提高算法的可解释性和通过形式化验证方法提高安全性与可信度至关重要。第五是数据隐私与去中心化协同,在多智能体协同中,如何保障数据隐私并实现高效的去中心化协同是重要方向。第六是Sim-to-Real迁移,仿真训练策略在真实船只上的有效部署(即Sim-to-Real Gap)仍然是一个瓶颈。最后是人机共驾与混合智能,构建结合人类驾驶员经验的更安全、更可靠的USV自主导航系统是未来趋势。

展望未来研究,本综述提出以下前瞻性和创新性方向:

- 跨学科融合:未来研究可以强调将认知科学、博弈论等理论引入USV群RL导航,例如,将博弈论应用于多智能体决策,以优化USV群的协同策略。

- 探索新的学习范式:可以探索自适应学习、终身学习等新范式,使USV能够在不断变化的环境中持续学习和适应。

- 数据驱动的类人强化学习模型:通过利用AIS数据、雷达图像数据等真实世界数据进行预训练,构建数据驱动的类人强化学习模型,使决策更准确,并在不确定环境中具有鲁棒性。

- 开放数据集和标准基准测试:为了促进公平的算法评估和比较,强烈呼吁建立开放数据集和标准基准测试,这将有助于研究社区共享资源、加速研究进展。

综上所述,本综述不仅是对现有工作的系统梳理,更是为未来USV群强化学习导航算法研究提供了具有前瞻性和创新性的指南,旨在推动该领域向更高效、更鲁棒、更智能的方向发展。

References

Improved DDPG algorithm-based path planning for unmanned surface vehicles https://www.oaepublish.com/articles/ir.2024.22

A Review of Research on Path Planning of Unmanned Surface Vessel Swarm: Deep Reinforcement Learning - SciEngine https://www.sciengine.com/doi/10.11993/j.issn.2096-3920.2025-0034

Collision avoidance for autonomous ship using deep reinforcement learning and prior-knowledge-based approximate representation - Frontiers https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2022.1084763/full