0. 固态电池规模化制造的工程瓶颈及突破综述

1. 固态电池概述:技术优势、商业潜力与发展现状

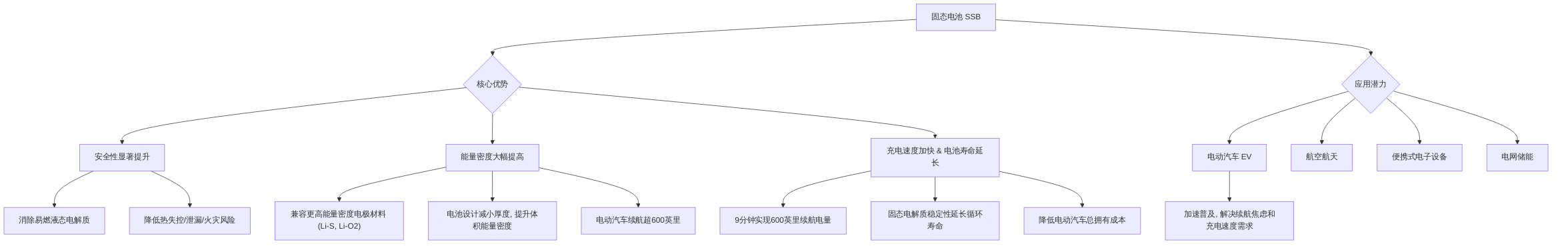

固态电池(Solid-State Batteries, SSBs),特别是全固态电池(All-Solid-State Batteries, ASSBs),被广泛视为下一代电池系统的核心组成部分,旨在克服传统锂离子电池(Lithium-Ion Batteries, LIBs)在安全性、能量密度和循环寿命方面的固有局限性。与传统LIBs最显著的区别在于,SSBs用固态电解质(Solid-State Electrolytes, SSEs)取代了易燃的液态电解质。这一根本性转变是固态电池被视为“新时代”能源解决方案的关键所在,显著提升了其作为下一代电池技术的焦点地位。

固态电池的核心优势体现在以下几个方面。首先,安全性显著提升。由于消除了易燃液体电解质的使用,SSBs极大地降低了热失控、泄漏和火灾爆炸的风险。这对于电动汽车等对安全性能要求极高的应用场景至关重要。其次,能量密度大幅提高。固态电解质的采用使得SSBs能够兼容更高能量密度的电极材料,例如锂硫(Li-S)和锂氧(Li-O2)电池化学,这些体系理论上具有远超传统LIBs的容量。此外,独特的电池设计允许减小电池单元、模块乃至整个电池组的厚度,从而提升体积能量密度,在有限空间内实现更大的能量存储。这种高能量密度特性使得电动汽车有望实现超过600英里的续航里程。再者,充电速度加快且电池寿命延长。固态电池有望实现更快的充电速度,例如在9分钟内达到支持600英里续航所需的电量。同时,由于固态电解质的稳定性,电池的循环寿命也得以延长,从而降低了电动汽车的总拥有成本。这些综合优势共同推动固态电池成为下一代电池技术的核心焦点。

在应用潜力方面,固态电池在电动汽车(EVs)领域的应用前景尤为广阔。其更高的能量密度和增强的安全性,使其成为传统LIBs极具吸引力的替代品,有望加速电动汽车的普及,解决消费者对续航里程焦虑和充电速度的需求。除了电动汽车,固态电池在航空航天、便携式电子设备、电网储能等领域也展现出巨大的应用潜力,预示着一个由更安全、更高效、更持久的能源解决方案驱动的新时代。

尽管固态电池展现出巨大的潜力,但其从实验室走向大规模商业化制造的过程中,仍面临诸多严峻的工程挑战,这些挑战是其产业化进程中亟待突破的关键瓶颈。目前,全球多家领先的汽车制造商和电池生产商正积极推进固态电池的商业化进程,部分厂商已进入试点生产阶段。例如,现代汽车计划于2024年3月在韩国蔚山启动固态电池试点生产线,其首款原型车预计在2025年末亮相,并计划于2030年左右实现量产。比亚迪自2013年起深耕全固态电池技术,计划在2027年进行“示范应用”,并预计在2030年后实现大规模应用,目前已成功开发出20 Ah和60 Ah的单体试验产品。宁德时代也在开发硫化物基固态电池,目标是2027年实现有限生产,并预计其能量密度可达到500 Wh/kg。此外,包括丰田、日产和三星 SDI 在内的制造商也已启动全固态电池的试点生产。

| 类型 | 阶段 | 时间点 | 价格预期 (元/Wh) | 备注 |

|---|---|---|---|---|

| 半固态电池 | 初始生产 | 当前 | >1.0 | 小规模生产,技术不成熟 |

| 半固态电池 | 规模化生产 | 2035年 | <0.4 | 随着规模化生产和技术进步,成本显著下降 |

| 全固态电池 | 应用规模10GWh | 2030年 | ~1.0 | 市场规模扩大,价格有望下降 |

| 全固态电池 | 市场快速扩大 | 2035年 | 0.6-0.7 | 市场进一步扩大,价格持续降低 |

| 固态电池 | 规模化生产后 | - | 与传统液态三元电池持平 | 业界普遍预期,成本竞争力提升 |

商业化时间表与市场接受度

| 厂商 | 计划 | 时间点 | 进展/目标 |

|---|---|---|---|

| 现代汽车 | 试点生产线启动 | 2024年3月 | 韩国蔚山,首款原型车2025年末,量产2030年左右 |

| 比亚迪 | 深耕全固态技术 | 2013年起 | 2027年“示范应用”,2030年后大规模应用,已开发20Ah/60Ah单体 |

| 宁德时代 | 开发硫化物基 | 2027年 | 有限生产,能量密度目标500 Wh/kg |

| 丰田、日产、三星SDI | 试点生产 | 已启动 | 积极推进商业化进程 |

| 行业预测 | 全固态电池量产 | 2027年 | 生产量达GWh级别,满足规模化生产需求 |

| 行业共识 | 大规模部署普及 | 2030年代 | 彻底改变电动汽车市场格局 |

在成本预期方面,固态电池的初始生产成本预计将相对较高,这主要由于其小规模生产和制造技术尚不成熟。当前,半固态电芯的初始价格已超过1元人民币/Wh。然而,随着规模化生产的实现和技术的不断进步,成本有望显著下降。TrendForce预测,到2035年,半固态电池的综合成本有望降至0.4元人民币/Wh以下。对于全固态电池,TrendForce进一步预测,如果到2030年应用规模超过10 GWh,电芯价格可能降至1元人民币/Wh左右;到2035年,随着市场规模的快速扩大,价格甚至可能进一步降至0.6–0.7元人民币/Wh。业界普遍认为,当固态电池实现规模化生产后,其成本有望与传统液态三元电池持平。

关于商业化时间表和市场接受度,各方观点存在共识与分歧。尽管全固态电池的大规模部署仍需数年时间,但其在2030年代实现普及的趋势已日益明朗,有望彻底改变电动汽车市场格局。TrendForce预测,到2027年,全固态电池的生产量有望达到GWh级别,以满足规模化生产需求。半固态电池目前已应用于电动汽车,并已实现GWh级别的安装量,其电芯能量密度为300–360 Wh/kg。尽管具体的商业化路径和普及速度存在一定差异,但各文献均指向固态电池将在未来十年内逐步从试点生产走向大规模应用,最终在电动汽车及其他能源存储领域占据重要地位。

1.1 固态电池的定义、优势及应用潜力

固态电池(Solid-State Batteries, SSBs),特别是全固态电池(All-Solid-State Batteries, ASSBs),被广泛认为是下一代电池系统的核心组成部分,旨在克服传统锂离子电池(Lithium-Ion Batteries, LIBs)在安全性、能量密度和循环寿命方面的固有局限性。与传统LIBs最显著的区别在于,SSBs用固态电解质(Solid-State Electrolytes, SSEs)取代了易燃的液态电解质。这一根本性转变是固态电池被视为“新时代”能源解决方案的关键所在,显著提升了其作为下一代电池技术的焦点地位。

固态电池的核心优势体现在以下几个方面:

首先,安全性显著提升。由于消除了易燃液体电解质的使用,SSBs极大地降低了热失控、泄漏和火灾爆炸的风险。这对于电动汽车等对安全性能要求极高的应用场景至关重要。

其次,能量密度大幅提高。固态电解质的采用使得SSBs能够兼容更高能量密度的电极材料,例如锂硫(Li-S)和锂氧(Li-O2)电池化学,这些体系理论上具有远超传统LIBs的容量。此外,独特的电池设计允许减小电池单元、模块乃至整个电池组的厚度,从而提升体积能量密度,在有限空间内实现更大的能量存储。这种高能量密度特性使得电动汽车有望实现超过600英里的续航里程。

再者,充电速度加快且电池寿命延长。固态电池有望实现更快的充电速度,例如在9分钟内达到支持600英里续航所需的电量。同时,由于固态电解质的稳定性,电池的循环寿命也得以延长,从而降低了电动汽车的总拥有成本。

这些综合优势共同推动固态电池成为下一代电池技术的核心焦点。在应用潜力方面,固态电池在电动汽车(EVs)领域的应用前景尤为广阔。其更高的能量密度和增强的安全性,使其成为传统LIBs极具吸引力的替代品,有望加速电动汽车的普及,解决消费者对续航里程焦虑和充电速度的需求。除了电动汽车,固态电池在航空航天、便携式电子设备、电网储能等领域也展现出巨大的应用潜力,预示着一个由更安全、更高效、更持久的能源解决方案驱动的新时代。

1.2 固态电池商业化与市场前景概述

固态电池凭借其独特的优势,在能源存储领域展现出巨大的潜力,然而,其从实验室走向大规模商业化制造的过程中,仍面临诸多严峻的工程挑战,这些挑战是其产业化进程中亟待突破的关键瓶颈。

当前,全球多家领先的汽车制造商和电池生产商正积极推进固态电池的商业化进程,部分厂商已进入试点生产阶段。例如,现代汽车计划于2024年3月在韩国蔚山启动固态电池试点生产线,其首款原型车预计在2025年末亮相,并计划于2030年左右实现量产。比亚迪自2013年起深耕全固态电池技术,计划在2027年进行“示范应用”,并预计在2030年后实现大规模应用,目前已成功开发出20 Ah和60 Ah的单体试验产品。宁德时代也在开发硫化物基固态电池,目标是2027年实现有限生产,并预计其能量密度可达到500 Wh/kg。此外,包括丰田、日产和三星 SDI 在内的制造商也已启动全固态电池的试点生产。

在成本预期方面,固态电池的初始生产成本预计将相对较高,这主要由于其小规模生产和制造技术尚不成熟。当前,半固态电芯的初始价格已超过1元人民币/Wh。然而,随着规模化生产的实现和技术的不断进步,成本有望显著下降。TrendForce预测,到2035年,半固态电池的综合成本有望降至0.4元人民币/Wh以下。对于全固态电池,TrendForce进一步预测,如果到2030年应用规模超过10 GWh,电芯价格可能降至1元人民币/Wh左右;到2035年,随着市场规模的快速扩大,价格甚至可能进一步降至0.6–0.7元人民币/Wh。业界普遍认为,当固态电池实现规模化生产后,其成本有望与传统液态三元电池持平。

关于商业化时间表和市场接受度,各方观点存在共识与分歧。尽管全固态电池的大规模部署仍需数年时间,但其在2030年代实现普及的趋势已日益明朗,有望彻底改变电动汽车市场格局。TrendForce预测,到2027年,全固态电池的生产量有望达到GWh级别,以满足规模化生产需求。半固态电池目前已应用于电动汽车,并已实现GWh级别的安装量,其电芯能量密度为300–360 Wh/kg。尽管具体的商业化路径和普及速度存在一定差异,但各文献均指向固态电池将在未来十年内逐步从试点生产走向大规模应用,最终在电动汽车及其他能源存储领域占据重要地位。

2. 固态电池规模化制造面临的关键工程挑战

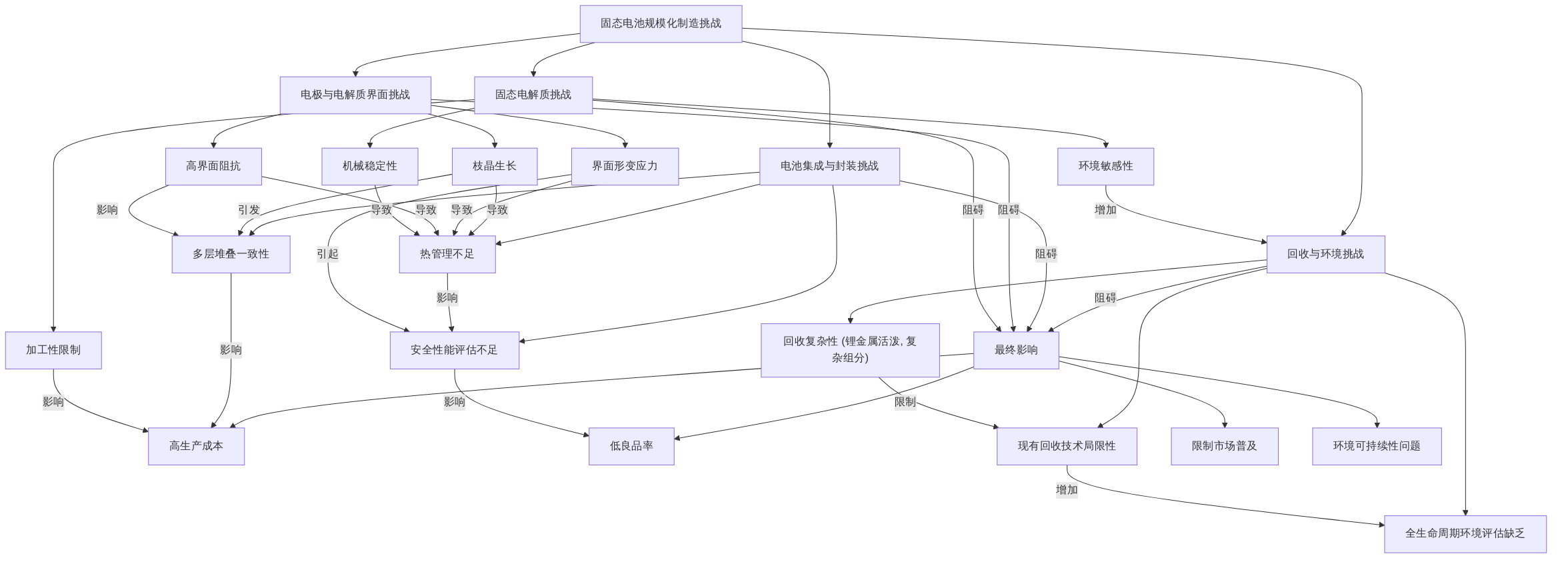

固态电池(ASSBs)作为下一代储能技术的代表,以其高能量密度、高安全性及长循环寿命的潜力,被广泛认为是替代传统液态锂离子电池的理想选择。然而,尽管技术发展迅速,其从实验室研发到大规模商业化生产的跨越仍面临诸多严峻的工程瓶颈。这些挑战不仅源于材料本身的复杂性,更在于其规模化制造过程中对工艺精度的严苛要求、生产成本的控制以及供应链体系的成熟度。

固态电池规模化制造所面临的关键工程挑战是一个相互关联的复杂网络,其核心问题包括固态电解质的内在性能限制、电极与电解质界面的不兼容性、多层电池堆叠与集成工艺的复杂性,以及电池全生命周期的回收与环境影响。具体而言,固态电解质的机械稳定性、环境敏感性与加工性是首要瓶颈。不同的固态电解质材料,如氧化物、硫化物和聚合物,在离子电导率、机械性能、环境耐受性和加工工艺方面存在显著差异,这些因素直接影响其可靠性、生产成本以及对生产环境的要求。例如,硫化物电解质尽管离子电导率高,但对水汽敏感,易产生有毒气体,增加了生产的复杂性和风险。氧化物电解质虽稳定,但脆性大,易开裂;而聚合物电解质虽柔韧,但离子电导率相对较低,且高温机械强度不足以抑制枝晶生长。干法合成方法如高能球磨能耗高、成本昂贵,而湿法合成中的溶剂残留又可能影响电解质性能,这些都制约了其大规模制备。

其次,电极与固态电解质之间的界面问题构成了固态电池性能劣化的核心。高界面阻抗是主要挑战之一,其形成机制复杂,包括固-固接触不良、润湿性差以及界面副反应产物(如 或 LiOH)的生成,这些都严重限制了电池的功率密度、能量效率和循环寿命。此外,充放电过程中电极材料的体积变化导致界面形变,进而产生应力,可能引起界面脱离和裂纹,进一步加剧界面阻抗,加速电池性能衰减。维持均匀稳定的外部压力是改善界面接触和抑制枝晶生长的有效策略,但在规模化生产中实现这一目标仍具挑战。

第三,固态电池的集成与封装技术是实现其商业化的关键瓶颈。多层堆叠结构虽然能提升能量密度,但在大规模生产中,层间对准与一致性、层压工艺参数控制以及层压应力管理面临严峻挑战,直接影响生产良率和成本。现有制造工艺在将先进材料有效集成到实际电池结构中仍处于发展阶段,亟需高精度、高效率的自动化堆叠设备和柔性层压材料。此外,尽管固态电池在安全性方面具有固有优势,但对其封装材料、热管理策略以及极端条件下的具体安全性能评估仍存在不足。现有文献尚未全面探讨不同封装材料的优缺点、固态电解质在抑制热失控方面的具体贡献与局限性,以及局部热点对电池性能的潜在影响。

最后,固态电池的回收与环境挑战也日益突出。锂金属负极和新型固态电解质的使用使得回收过程复杂化,锂金属的活性增加了火灾风险,而复杂组分的固态电解质难以有效分离和高值化回收,传统锂离子电池回收技术在固态电池中存在局限性,例如火法处理可能产生有害气体,湿法处理则面临安全隐患和回收效率问题。这些挑战突显了“设计为了回收”理念的重要性,以及开展全生命周期环境影响评估(LCA)的紧迫性,以构建可持续的回收链。

综上所述,固态电池的规模化制造面临一系列相互交织的工程瓶颈,涉及材料制备、界面工程、电池集成、安全管理以及全生命周期环境影响。深入分析这些挑战之间的内在联系,例如固态电解质的脆弱性与界面形变、多层堆叠良率与材料缺陷控制,并构建一个宏观的挑战网络图,对于突破瓶颈至关重要。同时,批判性评估不同技术路线(聚合物、硫化物、氧化物)在克服这些挑战方面的共性与差异性,识别当前研究中对这些挑战的量化评估不足之处,并指出未来研究应关注的关键瓶颈,将为本综述的下一部分——探讨应对这些瓶颈的关键突破策略与技术进展——奠定基础,引导我们进一步探索如何从工程层面破解这些难题。

2.1 固态电解质的挑战

固态电池(ASSBs)被认为是下一代储能技术的重要发展方向,其潜在的高能量密度、高安全性以及长循环寿命使其成为替代传统液态锂离子电池的理想选择。然而,固态电池的商业化进程面临诸多工程瓶颈,其中固态电解质(SSEs)的性能和制造挑战是核心问题。固态电解质是固态电池中实现离子传输的关键组分,其性能直接决定了电池的整体表现。

目前,主流的固态电解质主要包括氧化物、硫化物和聚合物三大类,它们在离子电导率、机械稳定性、环境敏感性以及加工性等方面表现出显著差异。尽管近年来固态电解质材料的研发取得了显著进展,但实现这些材料的规模化制造仍然面临着一系列复杂的工程挑战,这些挑战主要体现在材料的内在特性与其大规模生产工艺之间的矛盾。

本章节将深入探讨固态电解质在规模化制造过程中所面临的核心工程瓶颈。首先,将详细分析固态电解质的机械稳定性、环境敏感性以及加工性方面的挑战,这些因素直接影响了电解质的可靠性、生产成本以及对生产环境的要求。理解并克服这些瓶颈对于推动固态电池从实验室走向大规模商业化生产至关重要。

2.1.1 固态电解质的机械稳定性、环境敏感性与加工性挑战

固态电池的商业化进程面临多重挑战,其中固态电解质的机械稳定性、环境敏感性以及加工性是关键瓶颈。不同类型的固态电解质,包括氧化物、硫化物和聚合物,在这些方面表现出显著差异,直接影响其规模化生产的可行性。

在机械稳定性方面,固态电解质需要具备足够的强度以抵抗电池循环过程中体积变化产生的应力,同时兼顾一定的柔韧性以适应电池结构的变化并抑制枝晶生长,确保长期性能和安全性。氧化物固态电解质通常具有较高的机械强度,但其脆性可能导致在充放电循环或外部应力作用下发生开裂,从而影响离子传输通道的完整性。相比之下,聚合物电解质展现出优异的柔韧性,但在高温或高负载条件下其机械强度可能不足以抑制锂枝晶生长。尽管当前文献普遍提及机械稳定性问题,但对于特定电解质类型(如开裂的临界应力值、循环导致的体积变化率)的量化数据仍有待详细探讨。

环境敏感性是固态电解质面临的另一项严峻挑战。氧化物电解质通常表现出较好的空气稳定性,但部分硫化物电解质对空气和水分高度敏感,易与水反应生成有毒的硫化氢气体,这不仅对生产环境和操作人员构成安全风险,也极大地增加了生产成本和复杂性,限制了其大规模应用。聚合物电解质的环境稳定性相对较好,但其在极端温度或湿度条件下的性能仍需进一步优化。

在加工性方面,固态电解质的规模化生产面临诸多挑战。干法合成方法,如高能球磨,虽然可以制备出高性能电解质粉体,但其能耗高、生产成本昂贵,且难以实现超薄膜的均匀制备,这直接限制了其在大规模生产中的应用。湿法合成方法在改善电解质均匀性、控制粒径和形貌方面具有优势,并被认为是实现大规模生产的潜在途径。然而,湿法合成中残留的有机溶剂会对离子传输性能产生负面影响,因此,如何有效去除或避免溶剂残留成为亟待解决的问题。薄膜沉积技术(如原子层沉积、溅射)和电纺技术在制备超薄、柔韧且高机械强度的电解质膜方面取得了显著进展,为解决电解质开裂问题提供了可行策略。这些技术能够实现电解质层的精确厚度控制和优异的界面接触,有望为大规模生产提供新的思路。然而,这些技术在成本和生产效率方面的优化仍是未来研究的重点。

未来的研究重点应包括:探索高熵、无定形或梯度结构设计,以提升电解质的本征韧性和自修复能力,从而有效应对机械应力和微裂纹;开发新型环保且成本效益高的无溶剂或水基电解质制备技术,以降低生产成本并减少环境污染;研究新型表面修饰策略,例如共价键合涂层或原位聚合,以显著提升电解质对空气和水分的稳定性,从而拓宽其应用范围并简化生产工艺。

2.2 电极与电解质界面工程挑战

固态电池(ASSBs)在能量密度、安全性及循环寿命方面展现出显著优势,被认为是下一代电池技术的重要发展方向。然而,其规模化制造过程中,电极与固态电解质之间的界面问题构成了核心挑战。这些挑战不仅影响电池的整体性能,也阻碍了其商业化应用。本章节将深入探讨固态电池电极与电解质界面所面临的工程瓶颈,主要聚焦于固-固界面性能的优化、离子传输机制、电化学稳定性以及形变管理等方面。

高界面阻抗是固态电池面临的主要挑战之一,其复杂形成机制显著负面影响电池的功率密度、能量效率和循环稳定性。尽管目前文献缺乏对界面阻抗具体量化影响的详细阐述,但普遍认为其升高将导致功率密度和能量效率的显著下降,并限制电池的循环寿命。这种阻抗主要来源于固态电解质与电极之间的不良物理接触,包括固-固接触内阻、润湿性差及孔隙率问题,以及界面相的形成,例如空间电荷层效应或副反应产物(如 或 LiOH)的生成。

不同类型的固态电解质在离子电导率和界面接触方面各有优劣。氧化物基电解质(如石榴石型 (LLZO))展现出约 的较高离子电导率,而硫化物基电解质(如 (LPSCl))也表现出高离子电导率,但其空气稳定性存在挑战,易与湿气反应生成硫化氢。聚合物基电解质(如聚环氧乙烷 (PEO))则具有良好的柔韧性和加工性,能有效缓解界面应力,但其室温离子电导率相对较低。在规模化生产中,干法合成(如高能球磨)存在高能耗和高成本问题,而湿法合成中残留的有机溶剂可能降低离子电导率并升高活化能,这些都对规模化生产提出了挑战。

外部压力在维持固-固界面接触和抑制锂枝晶生长中扮演着重要角色。通过施加外部压力,可以改善电极与电解质之间的物理接触,降低界面电阻,并有助于抑制锂枝晶的形成。然而,在规模化制造中实现均匀且稳定的压力仍是一个工程难题。不同固态电解质体系对压力的敏感性存在差异:柔性聚合物电解质相对不敏感,而刚性氧化物和硫化物电解质则对压力更为敏感,不均匀的压力可能导致电池内部应力集中,从而影响其循环寿命和安全性。

为提升界面兼容性,现有策略主要包括界面修饰、复合电解质和界面保护层。界面修饰通过引入界面缓冲层或改变电解质/电极表面化学性质来降低界面能,改善润湿性,从而降低界面阻抗。复合电解质(如聚合物/无机复合电解质)结合了聚合物的柔韧性和无机固态电解质的高离子电导率,可以有效缓解界面应力并提高整体性能。界面保护层(如原子层沉积 (ALD) 或溶胶凝胶法形成的超薄层)可以有效阻隔锂枝晶的生长并抑制副反应的发生。然而,这些策略仍存在局限性,例如界面修饰层的长期稳定性、复合电解质的组分优化以及界面保护层的成本效益和大规模制造的可行性。

固-固界面形变及其对电池性能的负面影响是另一个关键问题。充放电过程中,电极材料的体积变化导致界面形变,进而产生应力分布,可能导致界面脱离、裂纹形成,从而增加界面阻抗,加速电池容量衰减和循环寿命缩短。为缓解界面应力并保持界面完整性,研究人员提出了多种策略,包括引入软接触层、预应力设计、三维互穿结构以及梯度材料层。软接触层可以有效吸收体积变化引起的应力,保持界面接触。预应力设计通过在电池组装过程中施加预应力来弥补放电过程中的体积收缩。三维互穿结构和梯度材料层则有助于分散应力,提供更稳定的离子传输路径,并有效抑制锂枝晶生长。然而,这些策略在大规模制造中的可行性和成本效益仍需深入评估。尽管现有枝晶抑制策略在一定程度上取得了进展,但其长期稳定性以及在大尺寸电池应用中的挑战依然存在。

未来研究重点将聚焦于开发能够“自适应”的界面材料,例如具有动态可逆键合或智能形变能力的聚合物/无机复合层,以实时弥补充放电过程中的体积变化和接触损失。此外,利用高通量计算和机器学习辅助设计具有低界面能和高润湿性的新型界面层材料将加速材料发现过程。最后,探索原位生成法和原子层沉积等精密制造技术在规模化生产中实现超薄、均匀、稳定界面层的可行性,对于固态电池的商业化至关重要。

2.2.1 固-固界面性能:离子传输、接触与稳定性挑战

固态电池 (ASSBs) 的固-固界面性能是决定其功率密度、能量效率和循环稳定性的关键因素。高界面阻抗是固态电池面临的主要挑战之一,其形成机制复杂,并对电池性能产生显著的负面影响。尽管目前文献中缺乏对高界面阻抗(例如,界面电阻增加 )具体量化影响的详细阐述,但普遍认为这会导致功率密度和能量效率的显著下降,并限制电池的循环寿命。界面阻抗的升高主要源于固态电解质与电极之间不良的物理接触(如固-固接触内阻、润湿性差、孔隙率)以及界面相的形成(如空间电荷层效应或副反应产物如 或 LiOH 的生成)。

不同类型的固态电解质在离子电导率和界面接触方面表现出各自的优缺点。氧化物基电解质(如石榴石型 (LLZO))展现出约 的较高离子电导率,而硫化物基电解质(如 (LPSCl))也表现出高离子电导率。然而,硫化物基电解质在空气稳定性方面存在挑战,易与湿气反应生成硫化氢。聚合物基电解质(如聚环氧乙烷 (PEO))具有良好的柔韧性和加工性,能有效缓解界面应力,但其室温离子电导率相对较低。在规模化生产中,干法合成方法(如高能球磨)存在高能耗和高成本问题,而湿法合成中残留的有机溶剂可能降低离子电导率并升高活化能,这些都对规模化生产提出了挑战。

外部压力在维持固-固界面接触和抑制锂枝晶生长中扮演着重要角色。通过施加外部压力,可以改善电极与电解质之间的物理接触,降低界面电阻,并有助于抑制锂枝晶的形成。然而,在规模化制造中实现均匀且稳定的压力仍是一个工程难题。不同固态电解质体系对压力的敏感性存在差异,例如,柔性聚合物电解质相对不敏感,而刚性氧化物和硫化物电解质则对压力更为敏感,不均匀的压力可能导致电池内部应力集中,从而影响其循环寿命和安全性。

为提升界面兼容性,现有策略主要包括界面修饰、复合电解质和界面保护层。界面修饰通过引入界面缓冲层或改变电解质/电极表面化学性质来降低界面能,改善润湿性,从而降低界面阻抗。复合电解质(如聚合物/无机复合电解质)结合了聚合物的柔韧性和无机固态电解质的高离子电导率,可以有效缓解界面应力并提高整体性能。界面保护层(如原子层沉积 (ALD) 或溶胶凝胶法形成的超薄层)可以有效阻隔锂枝晶的生长并抑制副反应的发生。然而,这些策略仍存在局限性,例如界面修饰层的长期稳定性、复合电解质的组分优化以及界面保护层的成本效益和大规模制造的可行性。

固-固界面形变及其对电池性能的负面影响是另一个关键问题。充放电过程中,电极材料的体积变化导致界面形变,进而产生应力分布,可能导致界面脱离、裂纹形成,从而增加界面阻抗,加速电池容量衰减和循环寿命缩短。为缓解界面应力并保持界面完整性,研究人员提出了多种策略,包括引入软接触层、预应力设计、三维互穿结构以及梯度材料层。软接触层可以有效吸收体积变化引起的应力,保持界面接触。预应力设计通过在电池组装过程中施加预应力来弥补放电过程中的体积收缩。三维互穿结构和梯度材料层则有助于分散应力,提供更稳定的离子传输路径,并有效抑制锂枝晶生长。然而,这些策略在大规模制造中的可行性和成本效益仍需深入评估。尽管现有枝晶抑制策略在一定程度上取得了进展,但其长期稳定性以及在大尺寸电池应用中的挑战依然存在。

未来研究重点将聚焦于开发能够“自适应”的界面材料,例如具有动态可逆键合或智能形变能力的聚合物/无机复合层,以实时弥补充放电过程中的体积变化和接触损失。此外,利用高通量计算和机器学习辅助设计具有低界面能和高润湿性的新型界面层材料将加速材料发现过程。最后,探索原位生成法和原子层沉积等精密制造技术在规模化生产中实现超薄、均匀、稳定界面层的可行性,对于固态电池的商业化至关重要。

2.3 电池集成与封装技术挑战

固态电池作为下一代能源存储技术,其商业化进程中的工程瓶颈主要集中于电池的集成与封装技术。尽管固态电解质的引入显著提升了电池的固有安全性,但从实验室研发走向规模化生产,仍需克服多层堆叠的一致性、精密的封装以及高效的热管理与安全机制等一系列复杂挑战。这些挑战不仅直接影响固态电池的能量密度、循环寿命和成本,更关乎其在电动汽车、储能等关键应用领域的广泛推广与安全性保障。

现有研究已将全电池集成和电池组件之间的相互兼容性识别为活跃的研究领域。然而,将先进材料有效集成到实际电池结构中的可扩展制造工艺仍在持续开发中,这表明固态电池制造的核心瓶颈尚未得到充分解决。

固态电池的安全性优势主要源于固态电解质替代传统液态电解质,从而有效减轻了与液体泄漏和易燃性相关的风险,从根本上消除了热失控和火灾隐患。这使得固态电池在极端条件或滥用情况下,相较于热稳定性差的传统锂离子电池,能够更好地抑制热失控,从而提升了其在电动汽车等应用中的整体安全性。

然而,尽管具有显著的初步优势,现有研究在固态电池的封装材料、热管理策略以及极端条件下的具体安全性能评估方面仍存在不足。目前的文献并未深入探讨固态电池的封装材料和技术要求,例如不同封装材料(如玻璃、陶瓷或聚合物)的优缺点、其在密封性、柔韧性、成本与安全特性(如阻燃性、抗冲击性)方面的权衡尚未得到充分比较。此外,固态电池的热管理需求及其具体解决方案也未得到充分讨论。尽管固态电解质能够抑制热失控,但局部热点和不均匀温度分布对电池性能和循环寿命的潜在影响仍然是需要解决的关键问题。现有研究尚未量化对比固态电池与液态电池在热失控触发温度、产热量及蔓延速度方面的差异,也未深入评估固态电解质在抑制热失控方面的具体贡献与局限性。对于具体的散热路径设计、相变材料应用、阻燃封装材料、过温保护系统或电池管理系统(BMS)集成安全策略等详细信息,现有文献提及较少。

因此,本章节将深入探讨固态电池在实现规模化制造过程中,电池集成与封装所面临的工程瓶颈。重点将关注多层堆叠结构中层间对准与一致性问题,以及封装、热管理与安全机制的优化与突破。

2.3.1 多层堆叠与组装一致性

固态电池多层堆叠结构在提升能量密度方面具有显著潜力,然而,在实现大规模生产时,层间对准、层压工艺以及层压应力控制等问题带来了复杂的工程挑战。现有研究已将全电池集成和电池组件之间的相互兼容性识别为活跃的研究领域。尽管如此,目前关于多层堆叠在实现层间紧密接触和电池组装一致性方面的深入探讨仍显不足,特别是其对生产良率和成本的影响,以及层间对准精度要求、层压工艺参数和层压应力控制方法对电池性能的具体作用。

当前可扩展的制造工艺,能够将先进材料有效集成到实际电池结构中,仍在持续开发中。这表明,尽管固态电解质的合成和电极制造策略已取得进展,但多层堆叠过程中的核心瓶颈尚未得到充分解决。实现高良率和低成本的自动化堆叠技术对于固态电池的商业化至关重要。

未来的研究应重点关注以下几个方面:首先,开发高精度、高效率的自动化层压和堆叠设备,以满足大规模生产对良率和一致性的严苛要求。其次,研究新型柔性层压材料和工艺,旨在降低层压过程中产生的应力,从而有效减少层间缺陷的发生。最后,探索基于图像识别和机器学习的在线质量控制系统,以期实现对堆叠过程中对准偏差和缺陷的实时监控,从而提升整体制造过程的可靠性和效率。

2.3.2 封装、热管理与安全机制

固态电池在安全性方面展现出显著的固有优势,这主要归因于其采用固态电解质替代传统液态电解质,从而有效减轻了与液体泄漏和易燃性相关的风险,从根本上消除了热失控和火灾隐患。传统锂离子电池中的液体电解质热稳定性差,易在极端条件或滥用情况下导致热失控。相比之下,固态电解质能够有效抑制这些安全问题,从而提升了固态电池在电动汽车等应用中的整体安全性。

尽管固态电池在安全性方面具有显著的初步优势,但现有研究在封装材料、热管理策略以及极端条件下的具体安全性能评估方面仍存在不足。目前的文献并未深入探讨固态电池的封装材料和技术要求,例如玻璃、陶瓷或聚合物等不同封装材料的优缺点、其在密封性、柔韧性、成本与安全特性(如阻燃性、抗冲击性)方面的权衡尚未得到充分比较。

此外,固态电池的热管理需求及其具体解决方案也未得到充分讨论。尽管固态电解质能够抑制热失控,但局部热点和不均匀温度分布对电池性能和循环寿命的潜在影响仍然是需要解决的关键问题。现有研究尚未量化对比固态电池与液态电池在热失控触发温度、产热量及蔓延速度方面的差异,也未深入评估固态电解质在抑制热失控方面的具体贡献与局限性。对于具体的散热路径设计、相变材料应用、阻燃封装材料、过温保护系统或电池管理系统(BMS)集成安全策略等详细信息,现有文献提及较少。

未来研究应重点关注以下几个方面:首先,开发具有更高导热系数和更强机械韧性的复合封装材料,以提升电池的整体稳定性和安全性。其次,设计集成式微流体冷却或相变材料的电池热管理系统,以实现更高效的局部热点控制和均匀温度分布,从而保障电池的安全性和循环寿命。最后,研究基于人工智能(AI)的电池热失控预测模型和早期预警系统,结合自修复材料或智能断路技术,以提升电池的主动安全防护能力,有效应对潜在的局部热点和内部短路风险。同时,需深入探讨固态电池在不同应用场景(如电动汽车、储能)下对安全等级的不同要求,以指导更具针对性的安全策略开发。

2.4 固态电池回收与环境挑战

全固态电池(ASSBs)因其潜在的环境友好性而被视为下一代电池技术的重要发展方向,其商业化进程中环境可持续性是关键考量因素之一 。然而,ASSBs 的回收面临一系列独特的工程瓶颈与环境挑战,这些问题显著区别于传统的锂离子电池(LIBs)。

回收挑战与现有技术局限性

ASSBs 回收面临的首要挑战源于其独特的材料体系。锂金属负极的应用带来了潜在的火灾风险,这在电池拆解和预处理过程中需要高度警惕。此外,ASSBs 采用的新型固态电解质(如硫化物、氧化物和聚合物)具有复杂的组分,这使得材料的分离变得异常困难。例如,硫化物固态电解质在潮湿环境中可能产生有毒的硫化氢气体,氧化物固态电解质则通常具有较高的化学稳定性,难以有效分解。这种材料复杂性也导致了高值化回收(即保持材料原有性能)的难以实现。目前,关于 ASSB 回收的独特复杂性、现有 LIBs 回收技术在 ASSB 中应用的具体局限性,以及已提出的创新回收策略的具体技术路线、回收效率、能耗、环境影响和经济可行性评估结果,以及电池全生命周期环境影响评估(LCA)的必要性,现有文献尚未提供详细且全面的分析 。

现有的 LIBs 回收技术在应用于 ASSBs 时面临显著局限。例如,高温火法处理虽然可用于提取部分有价金属,但可能导致固态电解质分解产生有害气体,对环境和操作人员健康构成威胁。湿法处理虽然能实现较高纯度的金属回收,但对于高活性的固态电解质材料存在安全隐患,且普遍存在回收效率不高的问题。这两种传统方法均难以有效回收和再生固态电解质,从而限制了 ASSBs 的高值化回收潜力。

未来研究重点与可持续发展

鉴于 ASSBs 回收的复杂性,未来的研究应着重于构建高效、低能耗、环境友好的回收链。首先,迫切需要开发能够选择性分离和高值化回收固态电解质的新技术,目标是实现关键活性材料(尤其是固态电解质)的直接再生和高值化利用,且材料性能保持率应达到90%以上。这可能包括探索智能分选和自动化拆解技术(如基于 AI 视觉和机器人),以提高回收效率和安全性;以及开发新型温和的、低能耗的物理/化学耦合回收工艺。

其次,为了促进 ASSBs 的可持续发展,必须从电池制造初期就引入“设计为了回收”(Design for Recycling, DfR)的理念,在电池设计阶段就充分考虑其可回收性。这包括选择易于分离的材料、简化电池结构、以及避免使用有害或难以回收的组分。

最后,开展固态电池全生命周期环境影响评估(LCA)是至关重要的,它能够全面量化电池从材料获取、制造、使用到报废回收全过程的环境足迹,指导材料选择和工艺优化。政策制定者、回收基础设施建设者和消费者需要共同努力,通过制定激励政策、投资回收技术和提高环保意识,从而促进可持续回收体系的建立。

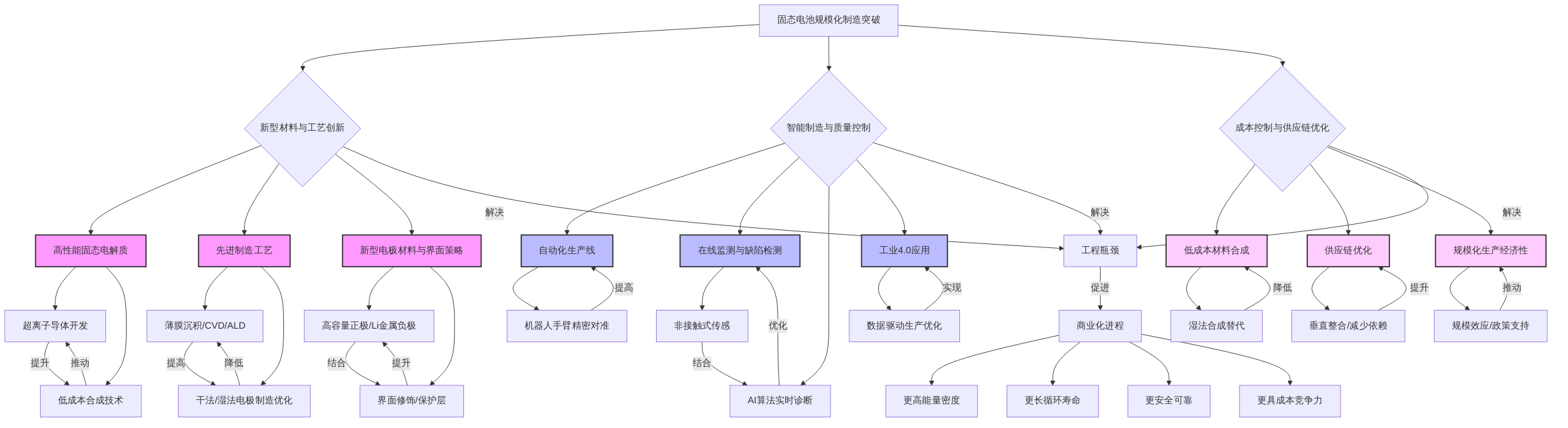

3. 固态电池规模化制造的关键突破策略与技术进展

固态电池(ASSBs)作为下一代储能技术,其实现规模化制造面临多重工程瓶颈,这既是对当前技术水平的挑战,也预示着未来的突破方向。本综述旨在综合分析各项突破策略在解决这些工程瓶颈方面的有效性,并评估其技术成熟度和经济可行性,同时比较不同技术路线在实现规模化生产方面的优势和劣势。当前,固态电池的商业化进程正在加速,已有制造商开始进行试点生产,这表明在规模化制造方面正积极寻求突破策略。行业普遍认为,固态电池在续航里程、充电速度、安全性、重量和循环寿命方面具有显著优势,因此,持续的研发投入对于克服现有挑战并加速其商业化至关重要。

本章将首先聚焦于新型材料与工艺创新在固态电池规模化制造中的关键作用。这包括对高性能固态电解质材料的开发,例如超离子导体,其离子电导率和稳定性直接影响电池性能。同时,先进制造工艺,如薄膜沉积、化学气相沉积(CVD)和原子层沉积(ALD),被视为提高生产效率、降低成本和改善电池性能的重要手段。此外,新型电极材料(如高容量正极、硅基/锂金属负极)的开发及其与固态电解质的兼容性是提升能量密度的核心,但界面稳定性差和锂枝晶生长是亟待解决的挑战。材料设计和电池结构方面的创新对于克服这些挑战至关重要,目前的研究致力于发现具有更好离子电导率和稳定性的新材料,并开发能够协同工作的新型电极和电解质组合物。湿法合成等低成本、高效率的制造方法的探索,以及电极制造工艺的优化,均旨在提升电池的能量密度和安全性。

尽管上述突破策略已取得显著进展,但固态电池的全面商业化仍需持续的创新和战略性布局。这正是本综述接下来将深入探讨的未来发展方向与可持续商业化路径。本章将对这些关键领域的研究进展进行全面综述,并识别当前面临的工程瓶颈,为固态电池的商业化制造提供理论依据和技术指导。

固态电池(ASSBs)作为下一代储能技术,其规模化制造的实现依赖于新型材料的突破性进展与先进制造工艺的深度融合。本章将深入探讨固态电池在材料与工艺创新方面所面临的工程瓶颈与潜在突破路径。首先,高性能固态电解质是ASSBs实现商业化应用的关键组成部分,其离子电导率、界面稳定性及大规模生产的成本效益是核心挑战。其次,先进制造工艺,包括薄膜沉积、化学气相沉积(CVD)和原子层沉积(ALD)等技术,在提高生产效率、降低成本、改善电池性能和环境友好性方面具有巨大潜力,但如何将其有效地集成到实际电池结构中并实现可扩展性制造仍是当前研究的重点。最后,新型电极材料(如高容量正极、硅基/锂金属负极)的开发及其与固态电解质的协同兼容性是提升ASSBs能量密度的关键,而界面稳定性差和锂枝晶生长是当前面临的主要挑战,需通过多元化的界面策略加以解决。本章旨在全面综述这些关键领域的研究进展,并识别当前面临的工程瓶颈,为固态电池的商业化制造提供理论依据和技术指导。

3.1 新型材料与工艺创新

固态电池(ASSBs)作为下一代储能技术,其规模化制造的实现依赖于新型材料的突破性进展与先进制造工艺的深度融合。本章将深入探讨固态电池在材料与工艺创新方面所面临的工程瓶颈与潜在突破路径。首先,高性能固态电解质是ASSBs实现商业化应用的关键组成部分,其离子电导率、界面稳定性及大规模生产的成本效益是核心挑战。其次,先进制造工艺,包括薄膜沉积、化学气相沉积(CVD)和原子层沉积(ALD)等技术,在提高生产效率、降低成本、改善电池性能和环境友好性方面具有巨大潜力,但如何将其有效地集成到实际电池结构中并实现可扩展性制造仍是当前研究的重点。最后,新型电极材料(如高容量正极、硅基/锂金属负极)的开发及其与固态电解质的协同兼容性是提升ASSBs能量密度的关键,而界面稳定性差和锂枝晶生长是当前面临的主要挑战,需通过多元化的界面策略加以解决。本章旨在全面综述这些关键领域的研究进展,并识别当前面临的工程瓶颈,为固态电池的商业化制造提供理论依据和技术指导。

3.1.1 高性能固态电解质材料的开发

高性能固态电解质(SSEs)是全固态电池(ASSBs)实现商业化的关键组成部分。当前研究趋势聚焦于开发兼具高离子电导率和稳定性的固态电解质材料。室温下离子电导率超过 的超离子导体已被成功开发,这对于固态电池的实际应用至关重要。

目前具有突破潜力的材料体系主要包括氧化物基、卤化物基、硫化物基以及聚合物基电解质。氧化物基电解质,特别是石榴石型 (LLZO),表现出约 的优异离子电导率和良好的化学稳定性,但其烧结温度高且与锂金属界面稳定性有待提升。卤化物基电解质,如 和 ,展现出高离子电导率和良好的稳定性,但化学反应性可能带来挑战。硫化物基电解质,例如 (LPSCl),兼具高离子电导率和良好的机械性能,被认为是极具潜力的材料,宁德时代和比亚迪均在积极开发硫化物基固态电解质,以期在成本效益和工艺稳定性之间取得平衡,并有望实现高达 的能量密度。聚合物基电解质,如聚氧化乙烯 (PEO) 基电解质,提供优异的柔韧性和可加工性,但在室温下的离子电导率相对较低,限制了其在高功率应用中的性能。

在规模化生产方面,湿法合成和干法合成技术显示出巨大的潜力。湿法合成,特别是溶剂选择及其对残余溶剂影响的控制,是降低成本和实现大规模生产的关键。例如,Ito等通过DME溶剂湿法合成了 ,经热处理后离子电导率达到 。Xu等通过THF和ACN混合溶剂制备的 玻璃陶瓷在 0 热处理后离子电导率高达 1。此外,低成本 2 合成方法,如碳热还原和复分解反应,对硫化物基固态电解质的商业化具有重要的推动作用。

计算材料学在新型电解质设计和筛选中发挥着越来越重要的作用。密度泛函理论(DFT)和机器学习辅助设计等方法可以加速新材料的发现和优化,通过预测材料结构、离子传输路径和界面稳定性,从而显著缩短研发周期,降低实验成本。

未来研究重点:未来研究将持续探索更高离子电导率、更宽电化学窗口、更好机械性能和环境稳定性的新型固态电解质材料体系,包括高熵陶瓷和混合阴离子体系。同时,发展高通量筛选和AI辅助设计方法将加速新材料的发现和优化过程。此外,开发绿色、低成本、高效率的固态电解质规模化合成技术,是实现ASSBs商业化的核心路径。

3.1.2 先进制造工艺的应用

固态电池的规模化制造面临诸多工程瓶颈,其突破有赖于先进制造工艺的广泛应用。薄膜沉积、化学气相沉积(CVD)和原子层沉积(ALD)等技术在提高生产效率、降低成本、改善电池性能和环境友好性方面展现出巨大潜力。然而,能够将这些先进材料集成到实际电池结构中的可扩展制造工艺仍在持续开发中。

在电极制造方面,干法与湿法工艺各有优劣。传统湿法工艺通过改变浆料组成、压制条件和固态电解质涂层技术来改善电极性能,并使用聚酰亚胺和丁腈橡胶等粘结剂增强电极的柔韧性和结构稳定性,减少界面阻抗。湿法合成方法在固态电解质(SSEs)的大规模生产中也得到强调,以克服干法处理(如高能球磨)的高能耗和高生产成本等局限性。湿法合成具有改善均匀性、更好地控制粒径和形貌的优点,这对于实现商业规模的硫化物基SSEs生产至关重要。例如,Ito等人利用1,2-二甲氧基乙烷(DME)作为溶剂,通过湿法制备了Li₇P₃S₁₁固态电解质,在25°C下其离子电导率达到 S cm⁻¹。Xu等人则使用四氢呋喃(THF)和乙腈(ACN)的混合溶剂,制备了Li₂S–P₂S₅玻璃陶瓷,在250°C热处理后离子电导率高达 S cm⁻¹。这些方法旨在加速合成动力学并提高效率。然而,湿法合成中残留的有机溶剂可能阻碍锂离子传输,导致离子电导率降低和活化能升高,这是其面临的主要挑战之一。

相比之下,干法电极制造工艺,特别是无溶剂干法,在提高效率、降低成本和环境友好性方面展现出显著优势。干法工艺避免了有机溶剂的使用,从而消除了溶剂回收、干燥和废水处理等环节,极大地降低了能耗和环境污染。此外,干法工艺有望实现更高面负载的电极制造,这对于电池的小型化和能量密度的提升至关重要,进而加速固态电池的商业化进程。

然而,将这些技术从实验室推向工业化生产仍面临诸多工程挑战。湿法合成中溶剂残留问题亟待解决,以避免其对离子传输性能的负面影响。对于干法电极制造,如何实现更高面负载和更均匀的电极制造,以及解决其与固态电解质的兼容性问题,是未来研究的重点。不同技术路线在实现特定电池构型(如薄膜电池、柔性电池)中也面临应用前景和瓶颈。薄膜沉积技术适合制备超薄固态电池,但其生产效率和成本是限制其大规模应用的关键。CVD和ALD技术可实现高质量薄膜的精确控制,但通常批处理量较小,适用于高价值、高性能的特定应用。

未来研究重点:为了进一步推动固态电池的商业化,未来的研究应集中于以下几个方面:进一步优化干法电极制造工艺,以实现更高面负载和更均匀的电极制造,并解决其与固态电解质的兼容性问题。同时,开发多层共烧结、一体化成型等集成制造技术,以简化生产流程并提高整体效率。此外,研究基于3D打印等增材制造技术在复杂电池结构和定制化生产中的应用,有望为固态电池的设计和制造带来更多可能性。

3.1.3 新型电极材料与界面策略协同开发

全固态电池(ASSBs)高能量密度目标的实现,关键在于新型电极材料(如高容量正极、硅基/锂金属负极)与固态电解质(SSEs)的协同兼容性开发。现有研究重点关注锂金属负极与硫化物基固态电解质的结合,以期实现高能量密度,但同时也面临界面稳定性差和锂枝晶生长等核心挑战。

为应对这些挑战,研究人员正积极探索多元化的界面策略以优化电极/电解质界面。这些策略包括优化浆料组成、压制条件以及引入固态电解质涂层,旨在改善界面接触并提升整体性能。此外,弹性粘结剂如聚酰亚胺和丁腈橡胶的应用,旨在增强电极的柔韧性、结构稳定性并有效降低界面阻抗,从而协同提升ASSBs的循环稳定性和安全性。

界面优化在降低界面电阻和增强离子传输方面取得了显著进展。虽然具体的新型高容量正极或负极材料、以及原位形成、梯度材料设计、三维多孔结构、ALD涂层等策略的技术细节和量化数据在现有摘要中未被详尽阐述,但原位和操作测量技术已被证明在研究和开发稳定的电极/电解质界面方面具有重要作用。这表明未来的研究需进一步量化不同界面策略(如ALD涂层或原位聚合保护层对硫化物电解质空气敏感性的改善,或三维结构和弹性粘结剂对锂金属负极体积变化的缓解)在降低界面阻抗、提升循环稳定性、抑制枝晶生长和管理应力形变方面的具体效果。

未来研究重点:继续开发具有更高能量密度和循环稳定性的新型电极材料,并重点解决其与固态电解质的兼容性问题;深入研究多功能界面层(如兼具高离子电导率、良好机械柔韧性和自修复能力的复合界面层)的设计与制备;探索原位表征技术,实时监测和优化界面演化过程。

3.2 智能制造与质量控制

固态电池(ASSBs)的规模化制造对精度、效率和产品一致性提出了严苛的要求。在这一背景下,智能制造技术,尤其是自动化、数字化、在线监测与人工智能(AI)的应用,被视为克服这些工程瓶颈并显著提升整体生产效率的关键驱动力。尽管当前研究在智能制造的具体应用案例和量化效果方面仍存在一定的空白,但行业内主要参与者的积极投入以及ASSBs商业化进程的加速,明确预示着智能制造技术在未来ASSBs生产中的必然引入和广泛应用。

本章节将首先概述智能制造在固态电池生产中的核心作用,并重点探讨其在自动化、在线监测和人工智能应用方面的具体体现,这些技术如何协同作用以解决ASSBs制造过程中面临的挑战。

3.2.1 智能制造:自动化、在线监测与AI应用

固态电池(ASSBs)的规模化制造对精度、效率和产品一致性提出了极高要求。智能制造技术,特别是自动化、数字化、在线监测与人工智能(AI)的应用,被认为是解决这些挑战并提升整体生产效率的关键。尽管现有文献在具体案例和量化效果方面存在空白,但行业巨头的积极投入和ASSBs商业化进程的推进,预示着智能制造在未来的必然引入与发展。

自动化技术在固态电池制造中具有显著潜力。通过引入机器人手臂等自动化设备,有望实现毫秒级的层间对准精度,有效减少人为操作引入的缺陷,从而提升生产良率。这不仅能优化制造流程,还能显著降低因人为错误导致的缺陷率,确保产品的一致性。

在线监测和缺陷检测技术是提升固态电池制造质量的关键环节。非接触式传感技术结合AI算法能够实时检测界面缺陷或材料不均匀性,从而在生产早期阶段纠正问题,避免缺陷品流入后续工序。这种前瞻性的质量控制策略对于降低整体废品率、提高生产效率至关重要。

工业4.0概念在固态电池制造中的应用,将实现智能工厂中数据驱动的生产优化、预测性维护以及闭环控制和自适应制造。通过集成传感器网络、数据采集系统和分析平台,生产线能够实时反馈数据,支持决策制定。预测性维护可基于设备运行数据预判故障,从而避免计划外停机,提高设备稼动率。闭环控制和自适应制造则能根据实时数据调整工艺参数,确保生产过程始终处于最佳状态,以满足对一致性、高性能固态电池的需求。

AI和大数据技术通过模式识别、预测建模和优化算法,能够显著提升固态电池制造过程的效率和鲁棒性。例如,利用机器学习模型可以预测不同批次原材料对最终电池性能的影响,从而优化材料筛选和配比。通过实时数据对烧结温度、压力等关键工艺参数进行优化,可以确保电解质密度和界面质量的一致性。这些技术的应用直接解决了制造过程中的不一致性、缺陷率高以及生产效率低等挑战。

然而,智能制造技术在固态电池领域的应用也面临诸多挑战,包括数据隐私、算法透明性以及初期投资高昂等。高昂的设备和系统投入是企业在初期实施智能制造时需要考虑的重要因素。同时,确保生产数据的安全性和隐私性,以及提高AI算法决策过程的透明度和可解释性,是未来发展中亟待解决的问题。

未来研究重点:为了充分发挥智能制造在固态电池生产中的潜力,未来的研究应聚焦于开发基于多模态传感器融合和数字孪生技术的全流程智能制造系统,实现对电池制造过程的实时、精准控制和预测性维护。此外,探索利用强化学习等先进AI算法优化复杂的工艺参数,以进一步提高生产效率和产品良率。在技术发展的同时,必须关注数据安全和隐私保护,推动AI在电池制造中的伦理应用,以构建更加智能、高效和可持续的固态电池智能制造生态系统。

3.3 成本控制与供应链优化

固态电池(SSB)的商业化进程受到高昂成本的显著制约,这些成本主要来源于原材料价格和生产工艺复杂性,共同构成了其规模化制造的关键瓶颈。当前阶段,半固态电池和全固态电池的初始生产成本均较高,特别是在试点生产阶段,半固态电池的成本甚至超过1元人民币/Wh,这主要是由于生产规模较小和技术发展仍处于早期阶段所致。例如,固态电解质的合成,特别是高能球磨等干法合成方法,因其高生产成本而限制了SSB的大规模应用和商业化推广。这不仅凸显了原材料本身的成本影响,更强调了合成工艺在SSB总成本构成中的关键作用。因此,有效控制原材料成本、优化供应链并提高生产经济性是推动SSB走向大规模商业化的核心挑战。

为应对上述挑战,研究人员和产业界正积极探索多维度的成本控制策略。首先,开发低成本的材料合成路线是核心方向之一,例如寻求湿法合成等替代方法以实现固态电解质的经济、大规模生产,这被认为是降低SSB整体成本的关键。其次,优化材料选择,包括探索和开发无稀有金属或低稀有金属含量的正负极材料,例如硫化锂(),对于显著降低SSB的材料成本具有重要意义。特别地,经济型合成方法的开发对硫化物全固态电池的成本控制至关重要。

随着生产规模的扩大,固态电池的综合成本预计将显著下降。行业预测显示,半固态电池的成本在2035年前有望大幅降低,而全固态电池的成本也将随着未来应用规模的提升逐步趋近商业可接受水平。这种成本下降将主要得益于规模效应、技术进步以及供应链优化。例如,若全固态电池的应用规模在2030年超过10 GWh,其电芯价格预计可降至1元人民币/Wh左右;到2035年,随着市场进一步扩张,电芯价格可能进一步降至0.6–0.7元人民币/Wh。有观点认为,随着规模经济的实现,固态电池的成本最终有望与传统的液态三元电池持平,这充分表明大规模生产是实现固态电池成本竞争力的关键。

在不同技术路线的经济性方面,优化生产工艺是降低成本的重要途径。尽管当前文献对聚合物、硫化物和氧化物等不同固态电解质技术路线在成本方面的具体优劣对比不够详细,但可以预见,低成本的聚合物电解质可能在初期市场渗透中占据优势,而高能量密度的硫化物电解质,尽管生产成本较高,但其高性能优势可能在高附加值应用场景中体现出竞争力。此外,汽车制造商通过内部生产计划减少对外部供应商的依赖,实现垂直整合,也有助于优化成本和供应链控制。政府政策和产业投资在加速固态电池成本下降和市场渗透中扮演着关键角色,例如补贴和税收优惠能够有效降低企业研发和生产初期的财务风险,从而激励投资、加速技术成熟和规模化生产。此外,固态电池在全生命周期成本(LCA)上的潜在优势,如更长的循环寿命、更高的安全性和更低的维护成本,使其在长期使用中可能展现出更高的经济效益,从而提升市场接受度。

尽管目前已识别出原材料成本和生产工艺是成本控制的关键因素,但现有文献尚未深入探讨固态电池主要原材料(如锂盐、正负极材料、固态电解质前驱体)的具体成本结构,也未详细阐述通过材料替代(如无钴或低钴正极)、规模效应和供应链优化等方式降低成本的具体策略。因此,未来的研究需在这些方面进行更为细致和深入的探索。

3.3.1 原材料成本与供应链优化

固态电池(SSB)的商业化进程在很大程度上受制于其高昂的原材料成本和不成熟的供应链,这些因素共同构成了规模化制造的重大瓶颈。当前,高能球磨等干法合成固态电解质的方法因其高生产成本而限制了SSB的大规模生产和商业化应用。这表明,除了原材料本身的价格,合成工艺的成本亦是影响SSB总成本的关键因素。

为了应对这一挑战,研究人员正积极探索多种策略以降低成本并优化供应链。其中,开发低成本的材料合成路线是核心方向之一,例如寻求湿法合成等替代方法以实现固态电解质的经济、大规模生产。此外,优化材料选择,例如探索无稀有金属或低稀有金属含量的正负极材料,有望显著降低SSB的材料成本。例如,开发低成本的硫化锂()合成路线对于硫化物全固态电池的成本控制至关重要。

随着生产规模的逐步扩大,预计固态电池的综合成本将呈现显著下降趋势。具体而言,半固态电池的成本预计在2035年前将大幅降低,而全固态电池的成本也有望随着未来应用规模的提升而逐步趋近于商业可接受的水平。这种成本的下降将主要得益于规模效应、技术进步以及供应链的优化。

未来研究重点: 未来的研究应重点关注以下几个方面以进一步降低固态电池的成本并优化供应链:

- 经济型硫化锂()合成方法:探索开发更经济、大规模可行的合成方法,尤其可以考虑利用工业废弃物或可再生资源为前驱体,并结合绿色溶剂辅助合成技术,以期实现成本的进一步显著降低。

- 新型电极材料:持续探索和开发无稀有金属或低稀有金属含量的正负极材料,以减少对稀有、昂贵金属(如钴)的依赖,从而降低材料成本并增强供应链的稳定性。

- 全球供应链优化:优化固态电池原材料的全球供应链布局,建立多元化、弹性化的供应渠道,提高原材料供应的稳定性和效率,并通过规模化采购进一步降低成本。

尽管当前研究已识别出原材料成本和生产工艺是成本控制的关键因素,但现有文献尚未深入探讨固态电池主要原材料(如锂盐、正负极材料、固态电解质前驱体)的具体成本结构,也未详细阐述通过材料替代(如无钴或低钴正极)、规模效应和供应链优化等方式降低成本的具体策略。因此,未来研究需在这些方面进行更为细致和深入的探索。

3.3.2 规模化生产的经济性分析

固态电池的商业化进程在很大程度上取决于其规模化生产的经济可行性。当前,半固态电池的初始价格普遍较高,试点生产阶段的成本超过 1 元人民币/Wh,这主要是由于生产规模小以及技术尚处于发展初期。全固态电池在早期生产阶段也面临类似的高成本挑战。然而,经济学原理表明,通过扩大生产规模可以有效摊薄固定成本,从而显著降低单位电池的生产成本。

行业预测显示,随着生产规模的扩大和技术的成熟,固态电池的成本将呈现显著下降趋势。TrendForce 预测,到 2035 年,半固态电池的综合成本有望降至 0.4 元人民币/Wh 以下。对于全固态电池,若应用规模在 2030 年超过 10 GWh,电芯价格预计可降至 1 元人民币/Wh 左右;到 2035 年,随着市场进一步大规模扩张,电芯价格可能进一步降至 0.6–0.7 元人民币/Wh。比亚迪首席技术官孙华军指出,随着规模经济的实现,固态电池的成本最终有望与传统的液态三元电池持平。这表明,大规模生产是实现固态电池成本竞争力的关键。

在不同技术路线的成本竞争力方面,优化生产工艺是降低成本的重要途径。例如,固态电解质的生产成本是制约固态电池商业化的关键因素,其中干法合成方法(如高能球磨)的高生产成本限制了其大规模应用。相比之下,湿法合成方法被提出作为一种更具成本效益且易于大规模生产的替代方案。虽然当前文献较少详细对比聚合物、硫化物和氧化物等不同固态电解质技术路线在成本方面的具体优劣,但可以预见,低成本的聚合物电解质可能在初期市场渗透中占据优势,而高能量密度的硫化物电解质尽管生产成本较高,但其带来的高性能优势可能会在高附加值应用场景中体现出竞争力。此外,汽车制造商通过内部生产计划减少对外部供应商的依赖,实现垂直整合,也有助于优化成本和供应链控制。

政府政策和产业投资在加速固态电池成本下降和市场渗透中扮演着关键角色。补贴、税收优惠等政策能够有效降低企业在研发和生产初期面临的财务风险,从而激励企业加大投资,加速技术成熟和规模化生产。固态电池在全生命周期成本(LCA)上的潜在优势,例如更长的循环寿命、更高的安全性和更低的维护成本,使其在长期使用中可能展现出更高的经济效益,从而提升市场接受度。

未来研究重点: 未来的研究应致力于建立更精确的成本模型,以评估不同技术路线在特定生产规模下的经济性,并量化分析实现成本竞争力所需达到的生产规模和技术水平。此外,需要深入研究政府补贴、税收优惠等政策对固态电池产业发展的具体激励效应,并探索“电池即服务”(BaaS)等创新商业模式,以分摊高昂的初始成本,从而促进固态电池在市场上的广泛渗透。

4. 展望未来:固态电池的跨学科发展、挑战应对与可持续商业化路径

固态电池技术被视为下一代储能解决方案,因其在能量密度、安全性及循环寿命方面超越传统锂离子电池的潜力而备受关注。然而,要实现固态电池的大规模商业化,必须系统性地解决当前存在的工程瓶颈。这些瓶颈主要集中于固态电解质的性能、界面稳定性、制造工艺的可扩展性以及成本控制等多个相互关联的方面。本章将对现有挑战进行深入总结,并在此基础上,系统地提出未来的突破方向和可量化的性能目标。此外,本章还将探讨固态电池的跨学科发展路径,从材料、制造、回收以及政策、经济和社会影响等多个维度提出具体的建议,以期加速固态电池从研发到商业化应用的进程。

当前,固态电池的核心挑战可归纳为以下几点。首先,固态电解质(SSEs)的离子电导率普遍偏低,这严重制约了电池的倍率性能和能量输出。同时,其合成过程,特别是高能球磨等干法合成技术,存在能耗高、成本高的问题,难以满足规模化生产的需求。尽管湿法合成具有潜力,但有机溶剂残留对离子传导的负面影响仍需克服。其次,固态电解质与电极之间存在高界面阻抗和稳定性问题。这种高界面电阻与低离子电导率共同导致电池内阻增加,进而影响充放电效率和功率密度。特别是在锂金属负极与硫化物基固态电解质的界面,不稳定性易导致锂枝晶生长,引发短路和安全隐患,甚至可能刺穿电解质导致过热和火灾风险。

再者,电池在充放电过程中,电极材料的体积变化会产生机械应力,可能导致固-固界面接触不良甚至分离,这不仅会进一步加剧界面阻抗,也为锂枝晶的形成提供了通路,从而与锂金属负极的界面稳定性问题形成恶性循环。此外,电极制造与优化亦是关键瓶颈。优化浆料组成、压制条件以及固态电解质涂层技术对于提升电极性能至关重要,同时新型粘结剂的探索对于提高电极柔韧性和结构稳定性具有决定性作用,直接影响电池的循环寿命和整体性能。最后,也是最为核心的挑战之一,是固态电池的生产可扩展性与成本控制问题。高昂的生产成本、复杂的制造工艺以及不成熟的供应链,共同制约了固态电池的大规模应用和市场普及,并直接影响了电池的总拥有成本。

为应对上述挑战,固态电池未来的突破方向应聚焦于以下工程路径:高性能固态电解质的开发与低成本合成,优先发展室温下离子电导率超过的硫化物或卤化物电解质,并突破湿法合成中溶剂残留问题的解决,以降低制造成本和提高可量产性;界面层技术与稳定性提升,通过新型界面层技术抑制锂金属负极与固态电解质之间的副反应和体积变化,提高固-固界面的接触和离子传输效率,从而抑制枝晶生长和降低界面阻抗,实现长循环和高安全性;高能量密度正极材料的集成,结合高能量密度正极材料与高性能固态电解质以突破现有锂离子电池的能量密度瓶颈;电极材料与界面策略协同开发,优化电极制备工艺,提升电池的整体性能;以及大规模生产工艺优化与成本控制,通过扩大生产规模、提升技术成熟度以及优化供应链来持续降低固态电池的生产成本,并关注电池全生命周期环境影响评估,开发高效、环保的回收技术。

为了实现固态电池的广泛商业化,可设定的量化性能目标包括能量密度达到500 Wh/kg,循环寿命超过1000次,充电时间缩短至15分钟以内。预计在2025-2027年,将实现中试规模生产线的稳定运行,电池能量密度突破400 Wh/kg,循环寿命达到500次以上,部分固态电池技术将在特定高端应用领域进行小批量试用;同时,界面阻抗将进一步降低,枝晶生长得到有效抑制。展望2028-2030年,生产成本将显著降低,有望达到甚至低于高性能锂离子电池,能量密度有望达到500 Wh/kg,循环寿命突破1000次,并实现15分钟以内的快速充电能力。届时,固态电池将开始进入大规模商业化阶段,有望成为电动汽车市场的主流选择之一,大幅提升电动汽车的续航里程(超过600英里)和安全性,并显著延长电池寿命。这些突破将共同加速固态电池的商业化进程,彻底改变电动汽车市场并推动清洁能源的转型,使其在2030年代成为主流技术。

4.1 现有瓶颈的总结与未来突破方向

固态电池技术作为下一代储能解决方案,展现出巨大的应用潜力,旨在克服传统锂离子电池在能量密度、安全性及循环寿命方面的局限性。然而,其大规模商业化仍面临多重工程瓶颈,主要集中于固态电解质性能、界面稳定性以及规模化制造工艺与成本控制等方面。

现有瓶颈的总结与相互关联性

当前,固态电池的核心挑战体现在以下几个方面:

- 固态电解质(SSEs)性能与合成:低离子电导率是固态电解质普遍存在的问题,严重限制了电池的倍率性能和能量输出。同时,SSEs的合成,特别是干法合成(如高能球磨),存在能耗高、成本高的问题,难以满足大规模生产的需求;而湿法合成虽然有潜力,但需解决有机溶剂残留对离子传导的负面影响。

- 高界面阻抗与稳定性问题:固态电解质与电极之间的高界面电阻是另一个核心瓶颈,它与低离子电导率相互关联,共同导致电池内阻增加,影响充放电效率和功率密度。特别是在锂金属负极与硫化物基固态电解质的界面,稳定性问题依然严峻,易导致枝晶生长,进而引发短路和安全隐患。界面的不稳定还可能导致锂枝晶刺穿电解质,引发过热和火灾风险。

- 机械稳定性与枝晶生长:电池充放电过程中电极材料的体积变化会对固-固界面施加机械应力,可能导致界面接触不良甚至分离,进一步加剧界面阻抗,并为锂枝晶的形成提供通路。这与锂金属负极的界面稳定性问题紧密相关。

- 电极制造与优化:电极制造过程需要优化浆料组成、压制条件以及固态电解质涂层技术,以提升电极性能。新型粘结剂的探索对于提高电极柔韧性和结构稳定性至关重要,这直接影响电池的循环寿命和整体性能。

- 生产可扩展性与成本控制:固态电池的商业化面临高生产成本、复杂制造工艺和不成熟的供应链等关键挑战。这些因素限制了其大规模应用和市场普及,且直接影响了电池的总拥有成本。

未来突破方向与可量化性能目标

基于现有挑战与研究进展,固态电池的未来突破方向应聚焦于以下几个工程路径:

- 高性能固态电解质的开发与低成本合成:优先发展具有高离子电导率(如室温下超过)的硫化物或卤化物固态电解质。同时,需突破低成本、高效率的SSEs大规模合成技术,尤其是在湿法合成中有效减少溶剂残留对离子传导的负面影响,以降低整体制造成本和提高可量产性。

- 界面层技术与稳定性提升:通过开发新型界面层技术,有效抑制锂金属负极与固态电解质之间的副反应和体积变化,提高固-固界面的接触和离子传输效率,从而抑制枝晶生长和降低界面阻抗。这包括原位形成界面层、梯度材料设计或三维多孔结构等策略,以实现长循环和高安全性。

- 高能量密度正极材料的集成:结合高能量密度正极材料(如富锂锰基或镍钴锰酸锂)与高性能固态电解质,以实现更高的能量密度,突破现有锂离子电池的能量密度瓶颈。

- 电极材料与界面策略协同开发:探索新型电极材料体系与界面策略的协同开发,优化电极制备工艺,提升电池的整体性能,包括柔韧性、结构稳定性和循环寿命。

- 大规模生产工艺优化与成本控制:通过扩大生产规模、提升技术成熟度以及优化供应链,持续降低固态电池的生产成本,使其更具市场竞争力。关注电池全生命周期环境影响评估,并开发高效、环保的回收技术以应对可持续发展挑战。

可量化性能目标与未来里程碑

为实现固态电池的广泛商业化,可设定的量化性能目标包括:能量密度达到500 Wh/kg,循环寿命超过1000次,充电时间缩短至15分钟以内。

展望未来五年,可能实现的技术里程碑包括:

- 2025-2027年:实现中试规模生产线的稳定运行,电池能量密度突破400 Wh/kg,循环寿命达到500次以上。部分固态电池技术将在特定高端应用领域(如高性能电动汽车)进行小批量试用,验证其在实际工况下的性能和可靠性。同时,界面阻抗可进一步降低,有效抑制枝晶生长。

- 2028-2030年:生产成本显著降低,接近甚至低于高性能锂离子电池。电池能量密度有望达到500 Wh/kg,循环寿命突破1000次,并实现15分钟以内的快速充电能力。固态电池将开始进入大规模商业化阶段,成为电动汽车市场的主流选择之一,大幅提升电动汽车的续航里程(超过600英里)和安全性,并显著延长电池寿命。

这些突破将共同加速固态电池的商业化进程,彻底改变电动汽车市场并推动清洁能源的转型,使其在2030年代成为主流技术。

4.2 对未来研究和产业发展的建议

基于对现有挑战和未来突破的深入分析,本节将对学术界和工业界提出具体建议,以加速固态电池的规模化制造和商业化进程。固态电池的商业可行性,在很大程度上取决于材料、界面和可扩展制造工艺方面的持续研究与创新。

材料层面 未来研究应聚焦于硫化物电解质的表面改性技术,例如采用原子层沉积(ALD)功能性涂层或原位聚合疏水性聚合物,以提升其环境稳定性。同时,可探索通过高通量计算预测具有固有环境稳定性的新型硫化物/卤化物晶体结构,使其能够在非惰性气氛下稳定加工和使用。借鉴仿生学原理,设计具有自修复能力的固态电解质,使其能够自主愈合微裂纹,从而显著提升电池的长期可靠性。在成本控制方面,应重点开发更经济、大规模可行的硫化锂()合成方法,例如利用工业废弃物或可再生资源作为前驱体,结合绿色溶剂辅助合成,目标是将成本进一步降低至低于,并优化其在浆料体系中的分散性,以便于高效涂布。针对固-固界面阻抗和枝晶生长问题,未来的研究方向应是开发智能、自修复或自适应的界面材料。例如,设计具有动态交联或可逆键合能力的聚合物电解质或复合涂层,使其在电池运行过程中能够实时调整界面接触,弥补体积变化引起的接触损失;或引入具有离子导电性的柔性无机纳米颗粒,构建三维互穿网络,以提高离子传输通道的韧性和稳定性。此外,可探索利用机器学习从海量界面结构-性能数据中发现新型界面材料设计原则。探索新材料以提高离子电导率和稳定性,以及开发协同作用的新型电极和电解质组合物是持续关注的重点。

制造层面 应进一步优化和推广无溶剂干法电极制造技术(如静电喷涂、熔融挤出),使其能够适用于更高能量密度的厚电极(面负载量达到以上)制备,同时解决干法工艺中材料粘结性、均匀性和机械强度的问题。未来的重点应是将干法电极制造与固态电解质层的高效集成,例如开发新型复合粘结剂或原位固化技术,实现电极与电解质层之间的高质量无缝集成,从而缩短制造流程并降低能耗。开发基于多模态传感器融合(如超声、X射线、红外光谱、阻抗谱)和人工智能的固态电池全流程在线监测系统,将是提升制造效率的关键。构建电池制造过程的数字孪生模型,实时预测潜在缺陷(如界面空隙、材料不均匀性、枝晶萌芽),并通过机器学习算法优化生产参数,实现闭环控制和自适应制造。例如,利用深度学习模型分析电池内部微观结构缺陷对宏观电化学性能的影响,从而指导工艺改进。此外,可探索将增材制造(3D打印)技术应用于固态电池的复杂结构制造,实现电极与电解质的精准一体化成型,克服传统叠层工艺中的对准与接触难题,并有望实现定制化生产。优化制造工艺以提高效率和良率,是降低生产成本的重要途径。

回收层面 未来的研究应超越简单的元素回收,聚焦于从报废固态电池中高效、低能耗地再生具有原有晶体结构和电化学性能的正极、负极材料和固态电解质,实现“材料到材料”的闭环循环。例如,探索温和的湿法溶解-再结晶技术,或选择性分离-固态合成技术,以降低回收过程的能耗和环境足迹。同时,构建电池全生命周期的碳足迹和经济性评估模型,指导材料选择、工艺优化和回收体系设计,实现真正意义上的可持续发展。可考虑开发基于人工智能和机器人技术的智能分选系统,对报废固态电池进行自动化解体和材料识别,提高回收效率和安全性。同时,鼓励构建“电池护照”制度,记录电池的全生命周期信息,为高效回收提供数据支持。积极开发可持续的回收技术,以确保其长期商业化符合环保要求。

政策、经济与社会影响 固态电池的普及将对政府的财政收入构成挑战,例如燃油税和车辆相关税收的减少。为应对这一“严重的财政缺口”,政府应探索新的税收模式,例如按里程征收道路使用费、实施分级电力税(对电网充电车辆征收小额税费,同时规范家庭太阳能使用)以及增加车辆销售和零部件税收(如对高里程车辆征收更高的增值税或对高端电池容量征收新税),以确保在“后燃料经济”时代基本公共服务和交通基础设施仍能获得充足资金。

此外,应强调政府政策(如补贴、税收优惠、充电基础设施建设)、国际标准制定(如性能、安全、回收标准)以及跨学科合作(如材料科学、机械工程、人工智能与制造工程、社会学、经济学的深度融合)的重要性。分析固态电池大规模应用对能源结构、劳动力市场(如新兴就业机会和传统岗位转型)、消费者行为(如购买意愿、使用习惯)的潜在影响。可以借鉴其他新兴产业(如半导体、光伏)在实现规模化制造过程中的成功经验,并提出针对固态电池的创新性商业模式和金融策略,如“电池即服务”(Battery-as-a-Service, BaaS)以分摊高昂的初始成本,或通过碳交易市场激励绿色制造。同时,深入探讨社会科学在优化产品设计、评估政府补贴效果以及塑造公众认知中的作用,并可借鉴核能或航空工业的安全管理经验,建立从材料到系统层面的多维度安全评估体系。政府和企业间的深化合作,对于克服技术瓶颈并加速固态电池的大规模商业化进程至关重要。产学研合作应加强,以共同开发更高效、更具成本效益的制造工艺,并探索具有高离子电导率和良好机械化学稳定性的新型材料。

References

Recent advances in all-solid-state batteries for commercialization - RSC Publishing Home https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/qm/d3qm01171b

Advancements And Challenges In Solid-State Battery Technology - Consensus Academic Search Engine https://consensus.app/questions/advancements-challenges-solidstate-battery-technology/

Solid-state batteries enter pilot production with costs expected to fall - New Electronics https://www.newelectronics.co.uk/content/news/solid-state-batteries-enter-pilot-production-with-costs-expected-to-fall/

Solid-state batteries: A new era for electric vehicles | WhichEV.Net https://www.whichev.net/2025/02/17/solid-state-batteries-a-new-era-for-electric-vehicles/