0. 远程办公对团队凝聚力的影响:跨文化实证研究综述

1. 引言

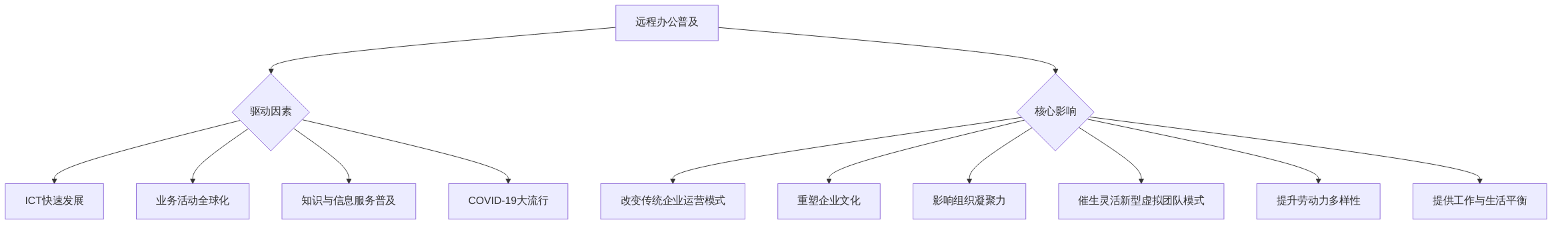

近年来,全球范围内远程办公模式的普及呈现显著增长趋势,这深刻改变了传统的企业运营模式,并对企业文化和组织凝聚力产生了深远影响。信息与通信技术(ICT)的快速发展、业务活动的全球化以及知识与信息服务的普及,催生了更加灵活和适应性强的新型虚拟团队工作模式,打破了传统的职能部门壁垒,并对员工具备不同技能、判断和专业知识的协同工作提出了更高要求。COVID-19大流行更是以前所未有的规模加速了这种转变,使远程工作从一种临时性方案演变为许多组织的常态化运作模式,促使企业重新审视传统的工作场所规范和实践。高速互联网、视频会议工具和项目管理软件等技术的进步,使得远程办公日益普及和便捷,不仅为员工提供了更大的灵活性和工作与生活平衡,还使企业能够利用全球人才库,提升劳动力多样性。

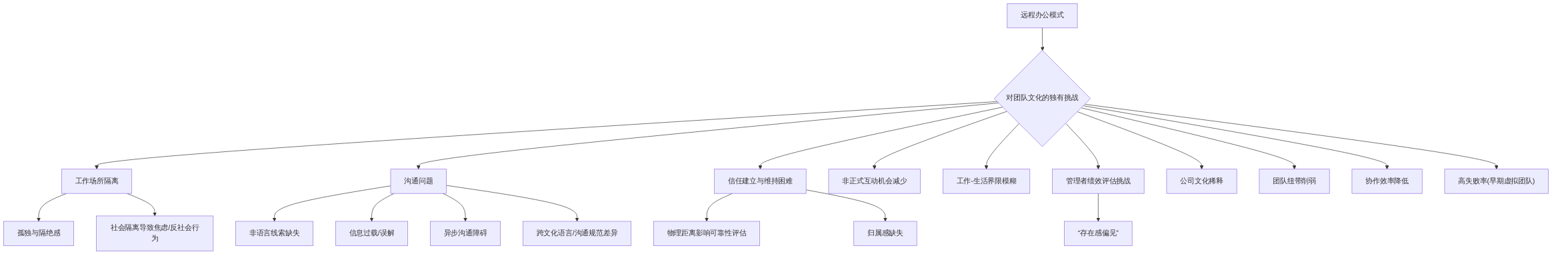

在“新常态”下,虚拟团队的团队凝聚力研究显得尤为关键。远程办公不仅是工作模式的转变,更是对组织文化和员工行为的深层重塑。当前,跨国组织中虚拟团队协作的普及带来了诸多团队管理挑战,其中之一是工作场所隔离,即员工对归属感的未满足需求。远程员工常感到孤独并与组织及同事隔绝,这种社会隔离可能导致员工焦虑甚至反社会行为,因为归属感是人类的基本需求。在在线团队合作中,非语言线索系统的缺失(如自我呈现、印象管理、人际关系信号传递以及情感与地位表达)是一个核心问题,这进一步加剧了管理挑战。此外,确保远程员工有效执行任务和培养归属感,以及应对沟通与信任方面的挑战,对于建立高效的远程团队至关重要。

现有研究已初步探讨团队凝聚力与虚拟团队绩效之间的关系,但仍存在知识空白和研究挑战。尽管ICT的快速发展促进了分布式团队的沟通,但团队凝聚力在以往文献中仍被低估,需要更深入的分析。在数字化转型和虚拟团队演变的背景下,理解并解决这些挑战,对于提升远程团队的效率和凝聚力,以及对企业可持续发展、员工心理健康及全球化协作具有战略意义,凸显了本研究的紧迫性和现实意义。积极的团队文化能够促进协作、沟通、信任和创新,从而提高绩效和员工满意度,而远程工作安排正是当前维持健康团队文化所面临的挑战之一。因此,深入探讨远程办公对团队凝聚力的影响,对于在全球化背景下构建韧性组织、优化员工福祉和提升整体竞争力具有核心价值。

1.1 研究背景与意义

近年来,全球范围内远程办公模式的普及呈现出显著增长趋势,这深刻改变了传统的企业运营模式,尤其对企业文化和组织凝聚力产生了深远影响 。信息与通信技术(ICT)的快速发展、业务活动的全球化以及知识与信息服务的普及,催生了更加灵活和适应性强的新型虚拟团队工作模式,打破了传统的职能部门壁垒,并对员工具备不同技能、判断和专业知识的协同工作提出了更高要求 。COVID-19大流行更是以前所未有的规模加速了这种转变,使远程工作从一种临时性方案演变为许多组织的常态化运作模式,促使企业重新审视传统的工作场所规范和实践 。高速互联网、视频会议工具和项目管理软件等技术的进步,使得远程办公日益普及和便捷,不仅为员工提供了更大的灵活性和工作与生活平衡,还使企业能够利用全球人才库,提升劳动力多样性 。

在“新常态”下,虚拟团队的团队凝聚力研究显得尤为关键。远程办公不仅是工作模式的转变,更是对组织文化和员工行为的深层重塑 。当前,跨国组织中虚拟团队协作的普及带来了诸多团队管理挑战,其中之一是工作场所隔离,即员工对归属感的未满足需求 。远程员工常感到孤独并与组织及同事隔绝,这种社会隔离可能导致员工焦虑甚至反社会行为,因为归属感是人类的基本需求 。在在线团队合作中,非语言线索系统的缺失(如自我呈现、印象管理、人际关系信号传递以及情感与地位表达)是一个核心问题,这进一步加剧了管理挑战 。此外,确保远程员工有效执行任务和培养归属感,以及应对沟通与信任方面的挑战,对于建立高效的远程团队至关重要 。

现有研究已初步探讨团队凝聚力与虚拟团队绩效之间的关系,但仍存在知识空白和研究挑战。尽管ICT的快速发展促进了分布式团队的沟通,但团队凝聚力在以往文献中仍被低估,需要更深入的分析 。在数字化转型和虚拟团队演变的背景下,理解并解决这些挑战,对于提升远程团队的效率和凝聚力,以及对企业可持续发展、员工心理健康及全球化协作具有战略意义,凸显了本研究的紧迫性和现实意义 。积极的团队文化能够促进协作、沟通、信任和创新,从而提高绩效和员工满意度,而远程工作安排正是当前维持健康团队文化所面临的挑战之一 。因此,深入探讨远程办公对团队凝聚力的影响,对于在全球化背景下构建韧性组织、优化员工福祉和提升整体竞争力具有核心价值。

1.2 核心概念界定

本章节旨在对远程办公和团队凝聚力的核心概念进行界定,以确保后续讨论的准确性和一致性。

一、远程办公的界定与模式

| 概念类别 | 核心概念 | 定义/特征 |

|---|---|---|

| 远程办公 | 远程办公 | 员工在传统中心办公室之外的地点完成工作任务,提供工作地点和时间灵活性。 |

| 完全远程 | 所有员工均在传统办公室之外工作,无固定物理办公场所。 | |

| 混合式办公 | 结合远程办公和办公室办公,员工特定天数在办公室工作,其余时间远程。 | |

| 灵活办公 | 强调工作时间与地点的灵活性,员工在预设框架内拥有更大自主权。 | |

| 虚拟团队 | 跨越地理、时间、组织边界,主要通过ICT进行协作的团队,特征是物理和时间距离。 | |

| 团队凝聚力 | 团队凝聚力 | 衡量团队成员相互吸引、共同致力于实现团队目标的力量,是团队绩效的无形特征。 |

| 任务凝聚力 | 团队成员对团队任务的共同承诺程度,代表凝聚力的目标导向性。 | |

| 社会凝聚力 | 团队成员之间积极关系的程度,代表凝聚力的人际关系性质。 | |

| 相关概念 | 工作场所隔离 | 远程员工常感到孤独并与组织及同事隔绝,导致焦虑甚至反社会行为。 |

| 超个人沟通理论 | 通过CMC,个人能达到的情感和情绪水平有时超越面对面沟通,用户可选择性呈现自己,实现社会抱负。 | |

| 相互协助 | 团队成员之间互相提供和接受支持的意愿程度。 | |

| 信任 | 虚拟团队中影响团队绩效的关键因素,通过透明沟通和相互支持建立。 |

远程办公(Remote work),亦称远程通勤(telecommuting)或居家办公(working from home),其核心要义在于员工在传统中心办公室设置之外的地点完成工作任务。这种工作模式的兴起,部分归因于全球COVID-19大流行以及信息通信技术(ICT)的显著进步。远程办公的核心特征在于其提供了工作地点和时间的灵活性,使员工能够自主安排工作日程,进而实现更佳的工作与生活平衡。

远程办公模式呈现多样化,主要包括以下几种类型:

- 完全远程(Fully Remote):指组织内的所有员工均在传统办公室之外的地点开展工作,无固定物理办公场所。

- 混合式办公(Hybrid Work):结合了远程办公和办公室办公的优点,员工在特定天数于办公室工作,其余时间进行远程办公。

- 灵活办公(Flexible Work):强调工作时间与地点的灵活性,员工在预设框架内拥有更大的自主权,以适应个人需求和偏好。

这些模式的特点和适用场景各异,对组织文化和团队协作产生不同程度的影响。例如,虚拟组织被定义为“一个由地理上分散、功能和/或文化上多元的实体组成的集合,这些实体通过电子通信形式连接,并依靠横向、动态的关系进行协调”。虚拟团队(Virtual Team)特指跨越地理、时间和组织边界,主要通过信息通信技术(ICT)进行协作的团队。其主要特征是成员之间的物理和时间距离,以及通过技术进行协作以达成共同目标。

二、团队凝聚力的理论框架与维度

团队凝聚力(Team Cohesion)是衡量团队成员之间相互吸引、共同致力于实现团队目标的力量。它被描述为团队绩效的一种无形特征,即个体协作并作为一个团队有效工作的能力。团队凝聚力可以通过团队成员间的紧密关系、对团队成功的强烈承诺以及团队成员明显的一致性来识别。

在社会心理学领域,团队凝聚力通常被划分为两个核心维度:

- 任务凝聚力(Task Cohesion):指团队成员对团队任务的共同承诺程度,代表凝聚力的目标导向性。当成员强烈投入到团队任务中,并发现任务具有内在奖励和价值时,任务凝聚力会增强。

- 社会凝聚力(Social Cohesion):指团队成员之间积极关系的程度,代表凝聚力的人际关系性质。成员之间和睦相处的能力对幸福感和任务绩效至关重要,尤其是在新组建团队或新项目团队中发展内部群体凝聚力更为重要。

在远程办公和虚拟团队背景下,团队凝聚力的表现形式呈现出新的特点。物理距离可能导致成员之间的心理距离,从而抑制凝聚力。因此,需要特别关注“分布式团队凝聚力”和“虚拟团队凝聚力”的概念。团队文化,作为存在于团队或组织中的共享价值观、信念、态度和行为,在远程工作环境中对团队成员的互动和协作产生深远影响,包括沟通风格、工作流程和整体氛围。

三、远程办公背景下的相关概念演变

远程办公模式下,传统的工作场所概念被重新定义,尤其是在缺乏物理存在感的情况下。

- 灵活工作文化(Flexible Work Culture):强调工作地点和时间的灵活性,与远程办公的本质高度契合,员工能够自主安排工作日程,从而实现更好的工作与生活平衡。

- 数字存在感(Digital Presence):传统上,工作场所存在感与物理在场、生产力和承诺划等号,但在远程办公模式下,它已扩展到虚拟可用性和参与度,通过积极参与虚拟会议、及时沟通和任务响应来衡量。

- 工作场所隔离(Workplace Isolation):员工远程或居家工作时,可能会感到孤独并与组织及同事隔绝。这种社会隔离是跨文化虚拟团队(CCVT)的主要担忧,尤其当团队成员不属于团队中的文化主导群体时,更容易感到孤立。物理分离可能导致隔离和脱节,因此组织需要主动创造社交互动和团队建设机会来维持社区感和连接感。

- 超个人沟通理论(Hyperpersonal Communication Theory, HPT):该理论认为,通过计算机媒介沟通(CMC),个人能够达到的情感和情绪水平有时甚至超越面对面沟通。CMC用户可以有选择性地以理想和期望的方式呈现自己和行为,从而实现社会抱负(个人印象管理)和满足社会期望(人际关系管理),这为远程环境下增强凝聚力提供了理论依据。

- 相互协助(Mutual Assistance):指团队成员之间互相提供和接受支持的意愿程度。团队认同有助于促进群体功能,鼓励内部协助,并降低员工缺勤率。在赋能的概念中,团队成员之间的行为,特别是领导者的赋能,被认为与信任直接正向相关,体现了相互协助的属性。

- 信任(Trust):在虚拟团队中,信任被强调为影响团队绩效的关键因素。社会交换理论强调通过透明沟通和相互支持建立信任的重要性,这对于增强远程工作环境中的协作至关重要。

四、投入-过程-产出(IPO)模型在远程办公研究中的应用

投入-过程-产出(IPO)模型是分析团队绩效的经典框架。尽管并非所有研究都直接引用此模型,但其研究内容往往与IPO模型的逻辑框架相符。例如,相互协助(投入)对感知团队凝聚力(过程)和感知团队效能(产出)的影响便体现了这一逻辑。该模型将影响虚拟团队的因素分为三个阶段:

- 投入(Inputs):包括与沟通相关的任务特征以及与信任相关的领导力、凝聚力和赋能等因素。

- 过程(Processes):包括任务导向的互动(如沟通)和社交情感导向的互动(如信任),以及虚拟性和任务互依性对绩效的影响。

- 产出(Outputs):主要关注团队绩效,也包括产品或服务质量和成员满意度。

尽管多项研究探讨了远程办公下团队凝聚力面临的挑战,如隔离感和沟通困难,但现有文献在明确界定“虚拟团队”或“团队凝聚力”的经典理论方面仍存在不足。此外,一些核心概念如“工作场所隔离”、“超个人沟通理论”和“相互协助”在部分研究中未被明确定义或提及。未来的研究应致力于弥补这些空白,例如进一步细化远程办公模式对不同维度团队凝聚力的具体影响机制,并深入探讨超个人沟通理论等新兴理论在远程环境下提升团队凝聚力的潜力。

1.3 远程办公对团队文化与绩效的挑战与特殊性

在当前复杂多变的工作环境中,团队文化面临诸多宏观挑战,其中积极的团队文化被普遍认为是促进协作与创新的关键要素。远程办公,作为一种日益普及的工作模式,不仅对既有的团队文化构成独特挑战,也直接或间接地影响着团队的整体绩效。本节旨在深入探讨远程办公所带来的特殊挑战,并阐明这些挑战对团队文化与绩效的具体影响,为后续章节的深入讨论奠定基础。

当前工作场所普遍存在的团队文化挑战涵盖了沟通问题、冲突与个性冲突以及多样性与包容性问题 。沟通障碍表现为缺乏有效沟通渠道、信息误解、跨文化团队中的语言壁垒以及员工不愿提供反馈 。冲突则涉及工作方式、目标优先级、人际关系差异以及建设性解决分歧的困难 。此外,无意识偏见、机会与认可分配不均、决策缺乏代表性和包容性,以及难以适应多元视角与需求等多样性与包容性问题也普遍存在 。积极的团队文化在促进协作和创新中发挥着核心作用,尤其是在应对日益复杂的项目和任务时。然而,远程办公模式的兴起,加剧了这些挑战,并催生出新的管理难题。

远程办公模式对团队文化与凝聚力带来了独有的挑战。工作场所隔离是其中最为显著的挑战之一,表现为员工感到孤独、与组织及同事隔绝,这种社会隔离可能导致焦虑甚至反社会行为,因为归属感是人类的基本需求 。远程团队在沟通和人际关系方面不如实体团队有效,特别是在传达社会情感温暖和突出对话伙伴的显著性方面 。在远程环境中,非正式沟通和人际关系建立机会的减少,进一步影响团队士气和生产力 。实体办公室中自发性的互动,如会议室头脑风暴或茶水间即兴交流,在远程办公环境下难以复制,这使得公司和个人必须探索新的方式来建立关系和维护公司文化 。

沟通问题在远程办公环境中尤为突出,主要体现为非语言线索的缺失以及信息过载。远程团队成员之间的面对面沟通缺失,使得其难以通过非语言信息判断彼此的情绪,从而容易产生误解 。数字沟通工具(如电子邮件和即时消息)虽提供了灵活性,但其缺乏即时响应的异步沟通特点,可能导致信息过载、重要信息遗漏以及决策过程延迟,并阻碍“熟悉感”和团队统一感的建立 。在跨文化虚拟团队中,沟通挑战更为复杂,涉及语言差异、口音、沟通代码和文化特定沟通规范的不同,甚至对等级和权威的不同态度也会加剧误解和冲突 。

远程办公对团队凝聚力的挑战也体现在信任建立和维持的困难。在缺乏物理存在的情况下,团队成员难以衡量彼此的可靠性和投入程度,从而使信任的建立和维护面临显著挑战,成员可能感知到彼此的合作性和帮助性不足 。地理分散的团队成员可能难以将自己视为同一团队的一部分,这使得培养团队凝聚力成为一项重大挑战 。归属感的缺失不仅影响员工绩效,也对其对他人的看法产生负面影响 。

这些挑战直接或间接地影响着团队绩效。沟通效率的下降和信任建立的困难可能导致协作效率的降低,进而影响团队达成目标的能力 。早期研究对虚拟团队的效率持怀疑态度,21世纪初的数据显示虚拟团队实现目标的比例不高,失败率显著 。此外,远程工作模糊了工作与个人生活的界限,可能导致员工难以维持工作生活平衡和倦怠,进一步影响其投入度和生产力 。管理者在远程环境中也面临挑战,传统基于可见性和办公室时间的绩效指标不再适用,需要将绩效评估重点放在成果、工作质量和特定目标的实现上,以克服“存在感偏见” 。

结合数字化转型和虚拟团队演变的背景,对远程办公影响团队凝聚力与绩效的研究具有迫切的现实意义。克服这些独特的挑战需要组织有意识地努力,例如通过虚拟团队会议、在线社区或共享办公空间等方式保持联系和参与度 。本研究将在此基础上,深入探讨远程办公对团队凝聚力的跨文化影响,并提出相应的应对策略。

1.4 文献综述目的、范围与结构

本综述旨在围绕“远程办公环境下团队凝聚力与绩效:心理机制、跨文化挑战与管理策略”这一核心主题展开,系统性地梳理现有研究成果,并为读者提供理解后续章节逻辑的清晰指引。综述的结构将按照引言、文献综述、心理机制分析、跨文化挑战与管理策略、研究空白与未来展望以及结论的逻辑顺序进行阐述。

当前研究已在远程办公对团队凝聚力与绩效的影响方面取得了一定进展。例如,元分析研究证实了团队凝聚力对虚拟团队绩效的显著正向影响,其中团队职业、规模和任期等因素具有调节作用,具体表现为显著的正向影响()。此外,有研究强调了信息和通信技术(ICT)在全球分布式信息技术项目中对团队凝聚力形成的关键作用,通过系统文献综述和对全球项目经理的访谈,探讨了信息和通信技术与团队凝聚力、沟通和信任之间的相互关系。在探讨虚拟团队绩效的关键因素方面,研究发现沟通和信任等内生变量的重要性。

然而,现有研究仍存在一些尚待解决的问题和研究空白。例如,关于跨文化背景下团队凝聚力影响因素的深入分析以及心理机制的整合仍显不足。现有文献尚未充分探讨在计算机媒介沟通环境下,个体如何通过超个人沟通理论感知团队凝聚力和效能的深层心理机制。此外,尽管有研究从概念层面探讨了跨文化虚拟团队的管理挑战和最佳实践,但缺乏对跨文化融合理论框架下团队凝聚力形成机制的实证分析。

本综述旨在填补上述研究空白,通过整合不同研究方法来提供更全面的洞察。本综述将元分析结果纳入研究范围,以量化团队凝聚力与虚拟团队绩效之间的关系。同时,本综述将结合定性访谈等方法,深入探讨信息和通信技术在全球分布式团队中对团队凝聚力形成的影响,从而弥补实证研究的不足。此外,本综述还将结合《team_culture_challenges_in_the_workplace_hirebeeai》等实践经验总结,对工作场所中团队文化面临的挑战及其克服策略进行补充性分析,以期为培养积极和包容的工作环境提供实践启示。

2. 远程办公环境下团队凝聚力与绩效的影响机制

在远程办公模式日益普及的背景下,团队凝聚力与绩效的维持与提升面临着全新的挑战与机遇。传统的面对面工作模式所依赖的沟通模式、信任建立机制及领导管理实践,在远程环境中均发生深刻变革。本章旨在深入剖析远程办公对团队凝聚力的影响机制,重点探讨沟通与互动、信任与归属感以及领导力与管理实践这三大核心机制。通过系统梳理现有研究,本章旨在揭示这些机制在远程办公背景下的独特作用方式,识别其对团队凝聚力与绩效产生的具体影响,并进一步探讨跨文化背景下这些机制的复杂性。

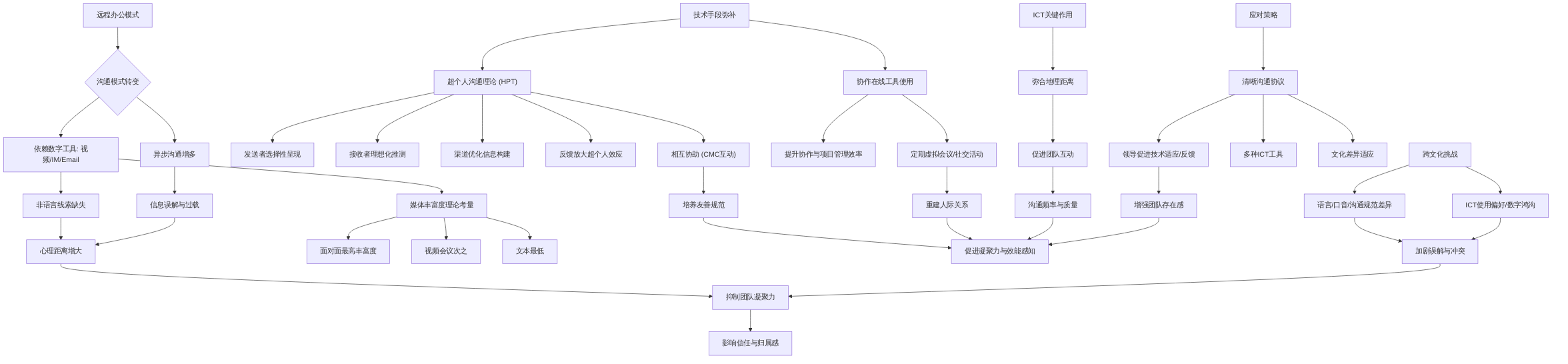

远程办公重塑了团队内部的沟通模式,从面对面互动转向依赖数字工具,如视频会议、即时消息和电子邮件,这不仅提供了灵活性,也带来了信息误解和非语言线索减少等挑战。异步沟通(如电子邮件)虽然增强了员工自主性,但可能削弱即时反馈和非语言线索,从而阻碍熟悉感的建立和团队统一感的形成。例如,文本交流难以准确判断情感,可能导致误解和沟通脱节,稀释公司文化并影响团队凝聚力。相反,视频会议在一定程度上弥补了非语言线索的缺失,有助于维持沟通和强化团队纽带。媒体丰富度理论提示,选择合适的沟通媒体至关重要,面对面沟通的丰富度最高,其次是视频会议、电话、在线聊天,而电子邮件、短信和书面文档的丰富度最低。非语言沟通在面对面互动中扮演着至关重要的角色,涉及自我呈现、印象管理、人际互动信号以及情感与地位表达等多个方面。远程办公显著削弱了这些非语言线索的传递,可能导致虚拟团队在沟通和人际关系方面不如实体团队有效,尤其是在传达社会情感温暖和突出对话伙伴的显著性方面。这种缺失可能导致团队成员之间的心理距离增大,进而抑制团队凝聚力,影响信任和归属感的建立。

为弥补社会临场感的不足,现有研究积极探索通过技术手段提升沟通质量。超个人沟通理论(Hyperpersonal Communication Theory, HPT)提出,通过计算机媒介沟通(CMC),个人能够达到的情感和情绪水平有时甚至超越面对面沟通,语言和非语言线索通过不同的沟通媒介和渠道是功能上可互换的。相互协助作为一种典型的CMC团队成员互动方式,能够培养友善的规范并促进成员对团队凝聚力和效能的感知。此外,利用协作在线工具(如Slack、Microsoft Teams、Monday.com和Zoom)提升团队合作、沟通和项目管理效率,以及定期安排虚拟会议和在线社交与团队建设活动,特别是进行非工作话题的非正式对话,有助于重建物理办公室中形成的人际关系,从而促进团队互动和凝聚力。信息与通信技术(ICT)在弥合地理距离、促进团队互动方面发挥着关键作用。沟通频率和质量对团队凝聚力与绩效有显著影响。沟通、协调和知识共享是预测团队效率和有效性的关键要素。研究表明,任务特性对虚拟团队成员的沟通有直接且积极的影响()。早期研究认为,虚拟团队的初期面对面会议有助于提升绩效,而信任在虚拟团队实现高绩效中扮演着关键角色,沟通对信任有直接正向影响()。

在跨文化背景下,沟通困难是虚拟团队面临的主要挑战,涉及不同语言、口音、沟通代码以及文化特定的沟通规范,这些都可能导致误解、降低团队凝聚力并加剧冲突。不同文化背景对ICT工具的使用偏好、技术理解和连接水平存在差异,这增加了“数字鸿沟”和“技术文化适应性”的复杂性。为应对这些挑战,团队应建立清晰的沟通协议,明确沟通指南、响应时间和会议协议,并积极利用多种ICT工具。同时,应采取适应文化差异、结构性干预、管理干预以及在必要时移除冲突成员等策略来解决沟通问题。团队领导者还应促进技术适应,并充分利用信息技术的生动性,通过持续反馈培养关怀和信任感,以增强团队存在感。

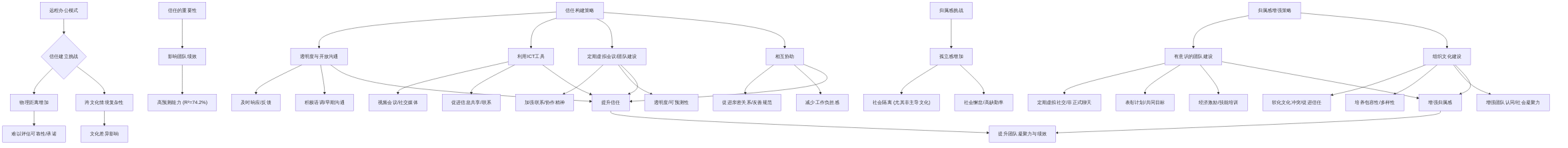

远程办公模式下,团队成员间的信任建立面临显著挑战,尤其是在跨文化情境中。物理距离的增加使得评估彼此的可靠性与承诺变得困难,从而阻碍了信任与融洽关系的形成。然而,信任对于虚拟团队的成功至关重要,是影响团队绩效最显著的变量,具有极高的预测能力(,)。为有效建立和维护远程团队中的信任,透明度与开放沟通是基石,沟通行为、及时响应和反馈对信任的构建具有直接影响。利用ICT工具,如视频会议和社交媒体,能增强团队成员间的联系并促进信息共享,进而提升信任与归属感。定期的虚拟会议和团队建设活动有助于加强联系、培养信任感和协作精神。“相互协助”在信任和归属感构建中扮演着重要角色,尤其在CMC环境下,其有助于建立信任并通过培养友善规范增强团队凝聚力。远程办公可能导致团队成员孤立感增加,尤其当个体不属于团队中的文化主导群体时更容易产生社会隔离感。为增强团队归属感和集体认同,有意识的团队建设活动至关重要,例如安排定期虚拟社交活动、非正式聊天群组和表彰计划,可以维持员工的社区感和连接感。强调共同目标,通过经济激励和技能培训等方式增强团队成员对任务的投入,也能提升任务凝聚力,进而满足归属感需求。这些策略在不同文化背景下的有效性存在差异,社会认同理论在此解释团队认同感构建中发挥作用,强调个体将其视为团队一部分并与团队形成心理联系的过程。

在远程办公环境中,领导力对团队凝聚力与绩效发挥着至关重要的作用。领导者必须有意识地调整管理风格,将同理心、信任和灵活性置于优先地位。研究表明,领导力水平与虚拟团队成员的信任之间存在直接且积极的影响(),这突出显示了领导者在应对障碍和适应挑战方面的核心作用。因此,虚拟团队的领导者必须采纳能够建立信任的领导风格,并将其作为间接影响团队绩效的关键调节因素。教练型领导与虚拟团队高度契合,它赋予团队成员高度自由,使其对工作和成果负责,并能够在工作中实现个人进步。在跨文化虚拟团队(CCVT)环境中,事务型领导通过明确团队目标和提供奖励来减少不确定性,而变革型领导则通过激励团队成员关注群体使命和愿景来克服文化障碍。为促进团队凝聚力与绩效,领导者应清晰且频繁地沟通,设定明确的期望,并为团队的成功提供支持和资源。研究支持假设H4,即虚拟团队成员的赋能水平对信任有显著影响()。领导者在建立信任和自主性方面发挥关键作用,他们需要信任团队成员独立管理时间和职责,并通过持续开放的沟通来培养更大的生产力和忠诚度。通过鼓励开放透明的沟通、促进工作生活平衡和员工福祉,以及实施反馈机制并倾听员工关切,领导者能够营造一个支持性的环境。在跨文化虚拟团队中,领导者不能将其文化规范强加于其他文化成员,而应发展跨文化尊重,利用跨文化差异,并实施能够最大化文化多样性优势的组织系统。

尽管远程工作在提供灵活性和促进工作-生活平衡方面具有积极影响,但也面临团队纽带削弱、误解增加以及公司文化稀释的挑战。凝聚力是信任的一个构成维度,与领导力、赋能共同影响团队绩效。元分析结果也显示凝聚力对虚拟团队绩效有显著正向影响,管理人员应关注其在工作过程中的表现。当前研究的局限性在于,虽然强调了信任与归属感的重要性及其构建策略,但对信息不对称和文化差异对信任的具体影响机制探讨不足,且对凝聚力作为信任构成维度的讨论仍有待深化。

本章将首先聚焦于沟通与互动机制,探讨远程办公如何重塑团队沟通模式、非语言线索的缺失及其对团队凝聚力的影响,以及超个人沟通理论等如何通过技术手段弥补社会临场感的不足。随后,本章将深入分析信任与归属感机制,阐述远程办公环境下信任建立的挑战与策略,以及如何通过有意识的团队建设活动增强员工的归属感和集体认同。最后,本章将探讨领导力与管理实践机制,重点考察不同领导风格在远程团队中的适用性,以及领导者在促进团队凝聚力与绩效方面的关键管理实践。通过对这些机制的深入剖析,本章旨在为远程办公背景下团队凝聚力与绩效的管理提供理论基础和实践指导。

2.1 沟通与互动机制

远程办公环境下,沟通模式的转变对团队凝聚力与绩效构成显著影响。传统的面对面互动被虚拟会议、即时消息和电子邮件等数字工具所取代,从而重塑了团队动态与协作方式。虽然信息与通信技术(ICTs)为远程团队提供了灵活性与便利性,但同时也带来了诸如信息误解、非语言线索减少以及信息过载等沟通挑战。

不同沟通模式对团队凝聚力与绩效的影响机制存在差异。异步沟通(如电子邮件和即时消息)虽然能够增强员工的自主性,但也可能削弱即时反馈和非语言线索的传递,从而阻碍熟悉感的建立和团队统一感的形成。例如,通过文本交流难以准确判断情感,这可能导致团队成员之间的误解和沟通脱节感,进而稀释公司文化并影响团队凝聚力。相比之下,视频会议在一定程度上弥补了非语言线索的缺失,有助于维持沟通和强化团队纽带。然而,过度依赖视频会议也可能导致“视频会议疲劳”等问题,且技术故障和糟糕的音视频质量仍可能阻碍有效沟通。媒体丰富度理论指出,面对面沟通具有最高的丰富度,其次是视频会议、电话和在线聊天,而电子邮件、短信和书面文档的丰富度最低,这提示选择合适的沟通媒体至关重要。

非语言沟通在面对面互动中扮演着至关重要的角色,涉及自我呈现、印象管理、人际互动信号以及情感与地位表达等多个方面。远程办公显著削弱了这些非语言线索的传递,导致虚拟团队在沟通和人际关系方面可能不如实体团队有效,尤其是在传达社会情感温暖和突出对话伙伴的显著性方面。这种非语言沟通的缺失可能导致团队成员之间的心理距离增大,进而抑制团队凝聚力,影响信任和归属感的建立。

现有研究正积极探索通过技术手段弥补社会临场感的不足。超个人沟通理论(Hyperpersonal Communication Theory)提出,通过计算机媒介沟通(CMC),个人能够达到的情感和情绪水平有时甚至超越面对面沟通,语言和非语言线索通过不同的沟通媒介和渠道是功能上可互换的。例如,相互协助作为一种典型的CMC团队成员互动方式,被认为是超个人沟通理论的代表性行为,能够培养友善的规范并促进成员对团队凝聚力和效能的感知。此外,利用协作在线工具(如Slack、Microsoft Teams、Monday.com和Zoom)提升团队合作、沟通和项目管理效率,以及定期安排虚拟会议和在线社交与团队建设活动,特别是进行非工作话题的非正式对话,有助于重建物理办公室中形成的人际关系,从而促进团队互动和凝聚力。

信息与通信技术在弥合地理距离、促进团队互动方面发挥着关键作用。沟通频率和质量对团队凝聚力与绩效有显著影响。沟通、协调和知识共享是预测团队效率和有效性的关键要素。研究表明,任务特性对虚拟团队成员的沟通有直接且积极的影响(),尤其体现在项目需求的高度不确定性和风险规划方面。早期研究认为,虚拟团队的初期面对面会议有助于提升绩效,而信任在虚拟团队实现高绩效中扮演着关键角色,沟通对信任有直接正向影响(),但沟通对虚拟团队绩效的直接影响可能不如其通过信任产生的间接影响显著。

在跨文化背景下,沟通困难是虚拟团队面临的主要挑战,涉及不同语言、口音、沟通代码以及文化特定的沟通规范,这些都可能导致误解、降低团队凝聚力并加剧冲突。不同文化背景对ICT工具的使用偏好、技术理解和连接水平存在差异,这增加了“数字鸿沟”和“技术文化适应性”的复杂性。为应对这些挑战,团队应建立清晰的沟通协议,明确沟通指南、响应时间和会议协议,并积极利用多种ICT工具,例如电子邮件、即时通讯、项目管理软件和视频会议平台。同时,应采取适应文化差异、结构性干预、管理干预以及在必要时移除冲突成员等策略来解决沟通问题。团队领导者还应促进技术适应,并充分利用信息技术的生动性,通过持续反馈培养关怀和信任感,以增强团队存在感。

2.2 超个人沟通理论在虚拟团队中的应用

超个人沟通理论(Hyperpersonal Communication Theory, HPT)源于Walther的计算机媒介沟通(CMC)超个人模型,深入阐述了CMC如何通过技术手段增强人际互动,弥补非语言线索缺失,进而提升虚拟团队的凝聚力与效能。该理论通过四个核心维度揭示了CMC超越面对面沟通的理想化和亲密感:

首先,在**发送者(Senders)**维度,CMC允许发送者有选择性地呈现自我,以一种理想化和期望的方式进行自我形象管理和人际关系管理,从而满足社会抱负与社会期望。这种选择性呈现有助于在虚拟环境中塑造积极的个人形象,为团队互动奠定良好基础。

其次,在**接收者(Receivers)**维度,由于虚拟沟通中物理或其他非语言线索的缺失,接收者倾向于推测缺失信息,而非放弃印象形成过程。尤其在上下文线索有利且视觉匿名条件下与接收者共享显性社会身份时,这种推测过程可能被放大,形成一种“理想化”印象。这种理想化有助于促进虚拟团队成员间积极的认知和互动。

第三,在**渠道(Channel)**维度,HPT将CMC视为一种深思熟虑的渠道,赋予用户“利用时间深思熟虑和构建信息”的能力。用户可以自主编辑、回忆和重写信息,以在不干扰对话流程的情况下创建最优信息,从而确保沟通内容的精准性和有效性。这种特性在需要清晰、结构化沟通的虚拟团队中尤为关键。

最后,在**反馈(Feedback)**维度,上述的理想化、选择性自我呈现和渠道效应共同形成了一个反馈系统。通过行为确认(即社会期望对人们行为的影响),这种系统能够增强和放大“超个人”效应。当CMC用户接收到选择性自我呈现的信息时,他们会对其进行理想化,并以带有偏见的印象回应,进而巩固修改后的形象,并促使CMC发送者相应地表现出期望的行为。研究表明,在CMC团队中,相互协助作为超个人沟通理论的代表性行为,其程度与团队成员对团队凝聚力和效能的感知呈正相关。

尽管HPT在解释虚拟团队中的人际互动和团队凝聚力方面具有显著优势,但其适用性也存在局限性。例如,HPT主要关注文本或低带宽媒介的沟通,对于高带宽、富媒体的虚拟沟通(如视频会议)的适用性可能需要进一步验证。此外,过度依赖理想化可能导致对团队成员的真实了解不足,从而在长期协作中产生预期与现实的偏差。在跨文化虚拟团队中,文化差异可能影响发送者的选择性自我呈现以及接收者的信息推测,这可能削弱HPT的积极效应。

HPT对未来远程协作工具的设计具有重要启示。未来的工具应着重优化信息编辑和发送功能,允许用户更好地管理自我呈现;同时,应设计能够鼓励积极反馈和行为确认的机制。此外,工具应提供丰富的上下文线索,以弥补非语言线索的缺失,并考虑整合人工智能辅助功能,以智能识别和突出关键信息,促进虚拟团队成员之间的有效协作和信任建立。

2.3 信任与归属感机制

远程办公模式下,团队成员间的信任建立面临显著挑战,尤其是在跨文化情境中,其复杂性进一步增加。物理距离的增加使得评估彼此的可靠性与承诺变得困难,从而阻碍了信任与融洽关系的形成。然而,信任对于虚拟团队的成功至关重要,是影响团队绩效最显著的变量,具有极高的预测能力(,),表明信任极大地解释了虚拟团队的信心。

为有效建立和维护远程团队中的信任,多项研究提出了一系列策略。首先,透明度与开放沟通是基石。沟通行为、及时响应、开放沟通和反馈对信任的构建具有直接影响。早期沟通和积极语调能快速建立信任,并能通过提升成员信心来影响绩效。其次,利用信息与通信技术(ICT)工具,如视频会议和社交媒体,能增强团队成员间的联系并促进信息共享,进而提升信任与归属感。定期的虚拟会议和团队建设活动,如虚拟团队建设练习和签到,有助于加强联系、培养信任感和协作精神,同时为开放和诚实的沟通创造机会。透明度、可预测性以及通过面对面会议和展示客户重要性等方式,也有助于建立信心和信任。

远程办公可能导致团队成员孤立感增加,尤其当个体不属于团队中的文化主导群体时,更容易产生社会隔离感。缺乏物理存在感、匿名感和低社会互动可能导致社会懈怠和高缺勤率,并影响员工自我效能感与社会资本网络的建立。为增强团队归属感和集体认同,有意识的团队建设活动至关重要。例如,安排定期虚拟社交活动、非正式聊天群组和表彰计划,可以维持员工的社区感和连接感,提升团队士气,并确保活动在工作时间内进行以避免额外负担。强调共同目标,通过经济激励和技能培训等方式增强团队成员对任务的投入,也能提升任务凝聚力,进而满足归属感需求。

“相互协助”在信任和归属感构建中扮演着重要角色,超个人沟通理论认为其能通过印象管理和人际关系管理促进亲密关系。从社会交换视角看,员工倾向于互相协助以建立亲密关系并寻求未来帮助;从工作设计视角看,虚拟团队的高自主性、独立性和自由度与员工的工作投入和相互协助呈正相关;从社交网络视角看,相互协助是虚拟团队成员管理印象和人际关系最便捷的友好表现。实证研究表明,在计算机介导沟通(CMC)环境下,相互协助有助于建立信任,并通过培养友善规范来增强团队凝聚力,进而满足归属感需求。然而,不当的帮助方式可能适得其反,降低接受者的自我价值感和团队凝聚力。尽管如此,CMC环境下隐性求助需求的减少和对响应时效性的低要求使得“工作负担感”问题较少,从而更有利于相互协助促进信任和归属感。

这些策略在不同文化背景下的有效性存在差异,其批判性分析需引入跨文化心理学理论。社会认同理论(Social Identity Theory)在此解释团队认同感构建中发挥作用,强调个体将其视为团队一部分并与团队形成心理联系的过程。强大的组织文化可以软化文化冲突,促进跨文化虚拟团队(CCVT)成员间的信任发展。组织文化积极影响团队认同,促进归属感和所有权感,从而增强CCVT内部的社会凝聚力。培养重视包容性和多样性的组织文化,可以帮助每位员工感受到团队中不可或缺的一部分,增强归属感。通过参与式管理、营造关怀型组织氛围以及增加沟通,可有效应对社会隔离,并可通过分配办公空间和线下社交活动连接虚拟员工。

尽管远程工作在提供灵活性和促进工作-生活平衡方面具有积极影响,但也面临团队纽带削弱、误解增加以及公司文化稀释的挑战。凝聚力是信任的一个构成维度,与领导力、赋能共同影响团队绩效。元分析结果也显示凝聚力对虚拟团队绩效有显著正向影响,管理人员应关注其在工作过程中的表现。

当前研究的局限性在于,虽然强调了信任与归属感的重要性及其构建策略,但对信息不对称和文化差异对信任的具体影响机制探讨不足,且对凝聚力作为信任构成维度的讨论仍有待深化。未来的研究应深入探索跨文化情境下信任与归属感构建的独特挑战,例如不同文化背景下对“相互协助”行为的解读差异,以及组织文化在缓解社会隔离中的具体作用机制。同时,可结合更精细化的定量或混合研究方法,揭示信任与归属感在远程团队中的动态演变过程,并开发针对性的文化敏感型干预措施。

2.4 领导力与管理实践机制

| 类别 | 实践内容 A(远程办公) --> B[工作模式重塑]; A[远程办公模式] --> C[团队管理挑战]; B1(灵活性) --> B; B2(适应性强) --> B; B3(全球人才库) --> C; B4(劳动力多样性) --> C; C1(工作场所隔离) --> C; C2(归属感未满足) --> C; C3(孤独与隔绝) --> C; C4(焦虑反社会行为) --> C; C5(非语言线索缺失) --> C; C6(沟通与信任挑战) --> C; C7(维持健康团队文化) --> C;

在远程办公环境中,领导力对团队凝聚力与绩效发挥着至关重要的作用。领导者必须有意识地调整管理风格,以适应远程工作的独特要求,将同理心、信任和灵活性置于优先地位 。成功的远程团队需要领导者精心设计和实施策略,以有效建立并维系团队凝聚力与员工动机 。

领导风格的有效性与适用性

研究表明,领导力水平与虚拟团队成员的信任之间存在直接且积极的影响(),这突出显示了领导者在应对障碍和适应挑战方面的核心作用,对未来团队信心的建立至关重要 。因此,虚拟团队的领导者必须采纳能够建立信任的领导风格,并将其作为间接影响团队绩效的关键调节因素 。

针对不同领导风格在虚拟团队中的适用性,现有研究进行了探讨:

- 民主型和裁判型领导风格:虽然具有适合虚拟团队的特点,但可能因达成共识所需的大量会议而在虚拟环境中显得耗时且困难 。

- 操作型领导:被视为一个可行选择,因为它为团队成员赋予明确的角色和任务,并使流程与结构高度清晰,从而有效减少沟通不足的问题 。

- 教练型领导:与虚拟团队高度契合,它赋予团队成员高度自由,使其对工作和成果负责,并能够在工作中实现个人进步 。然而,教练型领导可能导致团队流程、结构和角色不够清晰,从而影响团队的成功 。

在跨文化虚拟团队(CCVT)环境中,领导力面临特殊挑战 。研究对不同领导风格在CCVT中的适用性进行了更深入的比较分析:

- 共享领导力:尽管在某些情况下被认为适用于虚拟团队,但在高权力距离的文化背景下可能不适用,因为成员可能不认同平等的社会愿景 。

- 事务型领导:在由不同文化背景个体组成的虚拟团队中可能有效,因为它包含积极和说服性的领导方式,通过明确团队目标并在目标达成时提供物质或心理奖励来减少不确定性,并可以奖励文化敏感的团队成员行为 。奖励系统可根据CCVT的特定方面进行调整,如成员的文化归属、任务相互依赖性、自主性、多样性和虚拟程度 。

- 变革型领导:通过激励团队成员超越个人利益,关注群体使命和愿景,从而可能通过增强群体归属感来克服文化障碍 。

关键管理实践

为促进团队凝聚力与绩效,领导者应采取以下关键管理实践:

-

清晰的沟通与沟通流程:领导者应清晰且频繁地沟通,设定明确的期望,并为团队的成功提供支持和资源 。在远程办公环境中,全球项目经理需要有意识地努力将团队成员凝聚在一起,通过视频会议等信息与通信技术工具实现最佳的团队统一方式,并辅以现场管理层定期访问(如每周或每月电话会议)以支持信任建立和统一感的形成 。公司需要便捷的通信技术和结构化的通信流程来管理跨文化、跨时区的全球分布式团队,以确保项目目标的达成和跟踪 。鼓励沟通的有效方法是提供多种信息和通信技术,并使团队成员习惯于沟通流程,通过频繁沟通来加强团队统一感 。此外,现代公司经常根据员工的偏好和沟通习惯调整信息与通信技术使用,例如创建社交媒体页面分享照片和经验,以增强团队凝聚力 。这表明领导者应推广开放的沟通文化,并通过提供感知可用性和易于接触的印象来促进团队凝聚力 。

-

赋能与信任:研究支持假设H4,即虚拟团队成员的赋能水平对信任有显著影响(),表明赋能能够积极促进和增强虚拟团队的信心 。赋能可以通过四种方式实现:集体相信团队能有效运作的“权力(power)”;团队成员关心其任务的“意义(significance)”;团队成员有决策自由的“自主性(autonomy)”;以及团队成员感觉其任务做出重要贡献的“影响(impact)” 。领导者在建立信任和自主性方面发挥关键作用,他们需要信任团队成员独立管理时间和职责,并通过持续开放的沟通来培养更大的生产力和忠诚度 。只有当团队拥有共同愿景、与领导者进行真诚和定期沟通时,才能实现赋能下的承诺 。此外,领导者应优先将团队成员纳入决策过程,例如通过虚拟市政厅会议、小组讨论和问答环节来保持员工的知情和参与 。

-

情感支持与员工福祉:通过鼓励开放透明的沟通、促进工作生活平衡和员工福祉,以及实施反馈机制并倾听员工关切,领导者能够营造一个支持性的环境 。领导者应通过认可和奖励团队的努力和成就来激励团队,通过庆祝团队成就、认可个人贡献、提供与期望团队文化价值观相符的激励和奖励,以及培养一个重视辛勤工作和奉献的赞赏文化,从而建立一个支持性的环境,让团队成员感到被重视和激励 。

-

绩效评估与反馈机制:远程办公对绩效评估带来了挑战,但通过改进评估体系可以促进团队凝聚力。及时、建设性反馈在远程团队合作中至关重要 。在跨文化虚拟团队中,绩效评估可采用混合的关键绩效指标,包括个人和群体相关、客观和可衡量产出的指标,以及依赖团队领导者主观评估的指标 。实时同步反馈能够增强信任并促进适应,因为团队成员可以立即调整他们的实践 。管理者应关注工作流程中的团队凝聚力问题,因为这些问题可能预示着未来的绩效挑战 。

跨文化领导力与挑战

在跨文化虚拟团队中,领导者不能将其文化规范强加于其他文化成员,而应发展跨文化尊重,利用跨文化差异,并实施能够最大化文化多样性优势的组织系统 。具备文化智能的经理能够利用认知过程和行为,促进在文化多样环境中开放经验并形成高质量关系 。

在冲突管理方面,领导者的主要作用是减轻潜在冲突,这可以通过适应、结构性干预、管理干预和移除冲突成员等多种解决方案来实现 。文章还提到一种名为“融合”(fusion)的方法,即根据每种文化的特定方面采用差异化的方法以达到最佳实践,例如在决策过程中融合不同文化的速度偏好 。领导者还应准备团队进行内部辩论、去人格化对抗,并进行语言调整,以避免直接表达分歧,而是鼓励人们解释自己的观点 。

研究空白与未来方向

尽管现有研究强调了领导力在远程团队凝聚力中的关键作用,但仍存在若干研究空白。未来的研究可以更深入地探讨不同领导风格(如转型型领导、仆人式领导、授权型领导)在不同文化背景下对远程团队凝聚力和绩效的具体影响,并构建更全面的远程办公管理框架 。同时,应细化绩效评估和反馈机制在远程办公中的设计与作用,并探讨领导者在远程团队冲突管理中的介入策略 。此外,结合报酬系统、团队成员招聘和伦理考量等管理实践,构建一个更全面的远程办公管理框架,并指出这些实践如何影响团队凝聚力,将是未来研究的重要方向 。

3. 跨文化视角下的影响与调节

鉴于远程办公的全球化趋势,文化因素在团队凝聚力形成和维持中的调节作用不容忽视。本章将深入探讨文化维度对远程办公模式选择和影响机制的调节作用,并分析跨文化团队在远程办公中面临的凝聚力挑战与相应的提升策略。

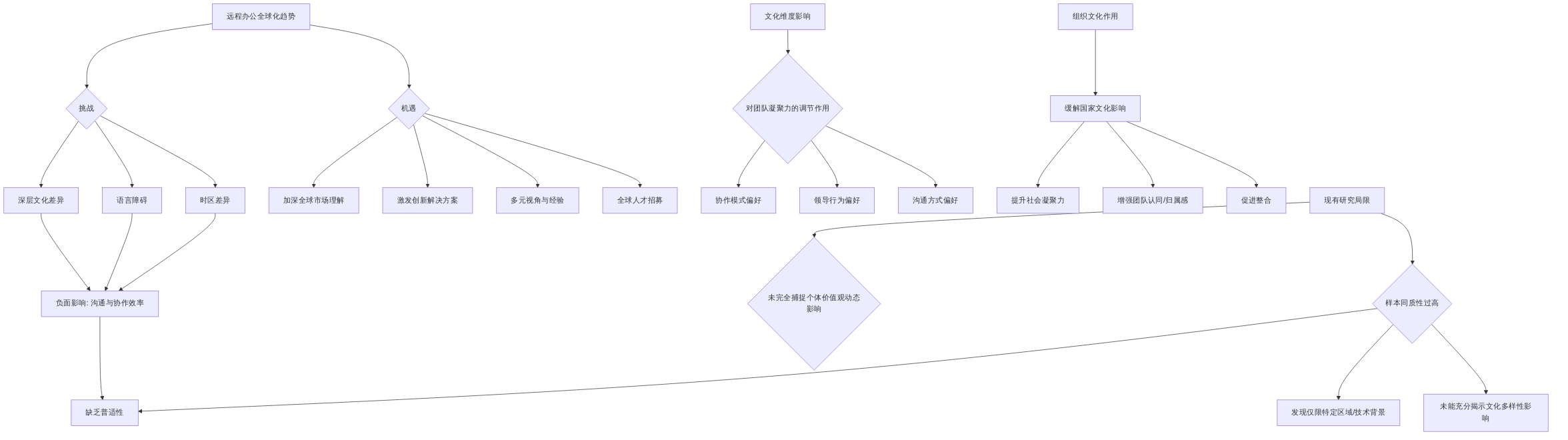

远程办公的普及促使企业能够超越地域限制,从全球范围招募人才,这不仅带来了多元化的视角和经验,激发了创新解决方案,也加深了对全球市场的理解。然而,这种全球化劳动力也伴随着独特的挑战,例如时区差异、语言障碍以及深层次的文化差异,这些因素均可能对沟通和协作效率产生负面影响。文化维度深刻地影响着团队成员对沟通方式、领导行为和协作模式的偏好,尤其在跨文化虚拟团队的管理中,其作用愈发显著。

尽管霍夫斯泰德、特龙佩纳尔斯和豪斯等学者提出的经典文化维度模型为理解国家文化差异提供了基础,但这些模型未能完全捕捉全球化和技术进步对个体价值观的动态影响。例如,研究指出,公司文化和精心制定的全球沟通程序可能对团队内部的信任和群体归属感产生影响,而文化因素,如集体主义与个人主义等,则会进一步调节这些态度。为应对这些挑战,组织文化在缓解国家文化影响方面发挥着关键作用,通过组织价值观、使命宣言、道德准则和领导力等机制,促进跨文化虚拟团队的整合,增强团队认同感和归属感,并最终提升社会凝聚力。

然而,现有文献在探讨文化多样性对远程团队绩效影响时存在局限性。一些研究由于样本同质性较高,未能充分揭示文化多样性因素的显著影响,这与以往全球虚拟团队研究的发现有所不同。例如,一项针对哥斯达黎加软件工程师团队的研究指出,由于项目通常局限于区域内且时区差异不显著,文化多样性未显示出显著影响。类似地,一项针对印度项目经理的受访者研究也因样本的高度同质性而未能充分探讨文化维度(如高语境/低语境、权力距离、不确定性规避等)如何调节远程办公对沟通、信任和归属感的影响。这些同质性样本导致文化多样性因素影响不显著的案例,暴露出当前跨文化研究的局限性,即其发现可能仅限于特定区域或技术背景相似的团队,难以普遍推广至更广泛的跨文化情境。

此外,文化差异不仅是影响机制的调节变量,更在全球团队管理中带来实际挑战。远程办公虽然降低了公司招聘海外员工的阻力,促进了工作场所的多样性和包容性,但时区差异、语言障碍和更深层次的文化差异依然是影响沟通和协作的关键因素。因此,公司必须投资于跨文化培训和有效的沟通策略,以确保所有团队成员都能感受到包容和被重视,从而克服这些实际挑战,并促进团队凝聚力。未来的研究应拓宽样本范围,纳入更多元化的文化背景,以更充分地探究不同文化维度如何调节远程办公对团队凝聚力各方面的影响。

3.1 文化维度对远程办公模式选择及影响机制的调节

文化维度对企业远程办公模式的偏好和适应性具有显著影响。远程办公的兴起使得企业能够突破地域限制,从全球范围内招聘人才,这不仅带来了多元化的视角和经验,也促进了创新解决方案的产生以及对全球市场的更广泛理解。然而,这种全球化劳动力也带来了独特的挑战,例如时区差异、语言障碍和文化差异,这些因素均可能对沟通和协作产生负面影响。

在跨文化虚拟团队的管理中,文化维度深刻影响团队成员对沟通方式、领导行为和协作模式的偏好。尽管霍夫斯泰德、特龙佩纳尔斯和豪斯等学者提出的经典文化维度模型为理解国家文化差异提供了基础,但这些模型未能完全捕捉全球化和技术进步对个体价值观的动态影响。例如,研究指出,公司文化和精心制定的全球沟通程序可能对团队内部的信任和群体归属感产生影响,而文化因素如集体主义与个人主义等则会进一步调节这些态度。为了应对这些挑战,组织文化在缓解国家文化影响方面发挥着关键作用,通过组织价值观、使命宣言、道德准则和领导力等机制,促进跨文化虚拟团队的整合,增强团队认同感和归属感,并最终提升社会凝聚力。

然而,现有文献在探讨文化多样性对远程团队绩效影响时存在局限性。例如,有研究发现,由于研究样本的同质性,文化多样性因素对绩效的影响不显著,这与以往全球虚拟团队研究的发现有所不同。具体而言,一项针对哥斯达黎加软件工程师团队的研究指出,由于项目通常局限于区域内且时区差异不显著,文化多样性未显示出显著影响。同样,一项针对印度项目经理的受访者研究也因样本的高度同质性而未能充分探讨文化维度(如高语境/低语境、权力距离、不确定性规避等)如何调节远程办公对沟通、信任和归属感的影响。这些同质性样本导致文化多样性因素影响不显著的案例,暴露出当前跨文化研究的局限性,即其发现可能仅限于特定区域或技术背景相似的团队,难以普遍推广至更广泛的跨文化情境。

此外,文化差异不仅是影响机制的调节变量,更在全球团队管理中带来实际挑战。远程办公虽然降低了公司招聘海外员工的阻力,促进了工作场所的多样性和包容性,但时区差异、语言障碍和更深层次的文化差异依然是影响沟通和协作的关键因素。因此,公司必须投资于跨文化培训和有效的沟通策略,以确保所有团队成员都能感受到包容和被重视,从而克服这些实际挑战,并促进团队凝聚力。未来的研究应拓宽样本范围,纳入更多元化的文化背景,以更充分地探究不同文化维度如何调节远程办公对团队凝聚力各方面的影响。

3.2 跨文化团队在远程办公中的凝聚力挑战与策略

远程办公背景下,跨文化团队的凝聚力面临独特且复杂的挑战。这些挑战源于不同文化背景下对“在场”和“参与”的理解差异,以及由此产生的沟通障碍和误解 。

凝聚力挑战

首先,沟通障碍是跨文化远程团队普遍面临的核心难题。语言差异、口音、流利度差异以及文化特定的沟通规范(如高语境与低语境文化对信息传递方式的偏好)均可能导致误解和冲突 。例如,非正式沟通的缺失是全球分布式团队的持续难题,导致沟通频率和效率低于传统协同项目团队 。未能提供语言支持(如翻译服务或语言培训)会进一步加剧沟通鸿沟,阻碍有效协作 。此外,不同的沟通风格和解决问题的方法也可能引发误解和冲突 。

其次,价值观冲突与信任建立困难对团队凝聚力构成严峻挑战。文化因素深刻影响决策方式和冲突处理方式,例如集体主义文化在高不确定性规避下可能倾向于更细致的决策过程和共识寻求,而个人主义文化则倾向于更快做出决策 。信任建立困难与信息不对称和文化差异密切相关 。未能创造一个重视和欣赏不同观点的包容性环境,会阻碍协作并限制团队潜力 。

再者,社会隔离感是跨文化虚拟团队面临的另一显著问题。团队成员可能感到孤立,尤其当他们不属于团队中的文化主导群体时 。这种孤立感可能导致社会懈怠和高缺勤率,并影响社会资本网络的建立 。分散的团队成员往往感觉团队凝聚力较低,并可能认为其他同事在工作量增加时合作性和帮助性不足 。

最后,技术问题也可能加剧跨文化团队的凝聚力挑战。例如,突然停电导致通信中断会增加团队成员的焦虑,负面影响团队统一感 。尽管信息通信技术(ICT)在支持虚拟团队工作中至关重要,但不同文化背景的个体对虚拟技术的使用可能有不同理解和倾向,且存在连接水平差异 。

提升凝聚力的策略

为应对上述挑战,多项策略被提出以提升跨文化远程团队的凝聚力:

- 跨文化沟通培训与教育:通过教育和培训,团队成员能够更好地解释超出自身文化视角的行为,从而促进对文化差异的同化和认知 。文化敏感性培训有助于从民族中心主义向民族相对主义转变,即从低水平的文化差异认知和接受转向更高水平的尊重 。公司应投资于此,以确保所有团队成员感受到被包容和被重视 。

- 建立清晰的虚拟协作规范:明确的沟通规范,包括对沟通频率、响应时间、沟通工具选择和会议议程的规定,有助于减少因文化差异导致的误解。例如,通过提供语言支持(如翻译服务或语言培训)来弥合沟通鸿沟,确保每个人都能贡献并理解彼此 。

- 促进跨文化交流与非正式互动:经理可以在项目初期和进行中促进跨文化交流,以培养团队成员对不同文化背景价值观、态度和思想的同理心和参与感 。这有助于团队成员发展文化自我意识,即通过自我反思超越文化偏见和民族中心主义 。利用技术促进非正式交流,例如通过虚拟团队建设活动(如在线游戏和虚拟欢乐时光)来培养社区感和加强远程工作者之间的关系 ,以及鼓励团队成员通过社交媒体分享经验和照片,以加强团队统一感 。

- 优化技术应用与领导力干预:领导者应促进技术适应,并利用技术生动性来增强存在感,通过持续反馈建立信任和关怀 。例如,利用视频会议和定期电话会议来促进沟通和建立信任与统一感 。领导者在最小化文化冲突中扮演关键角色,应识别冲突的潜在原因,并以赋能团队成员自行处理未来挑战的方式进行干预 。此外,在发展中国家进行的项目中,需特别关注确保不间断的通信,例如提供备用电源,以避免连接中断对团队统一感造成负面影响 。

- 组织文化建设与人才选拔:强大的组织文化可以软化文化冲突,促进跨文化虚拟团队成员之间的信任发展,并积极影响团队认同,从而促进归属感和提升社会凝聚力 。选拔具有跨文化能力的团队成员,这些成员能够根据明确标准解释、评估和协商自己及其他文化的观点、实践和产品,从而接受新思想并促进凝聚力与文化协同 。

研究局限与未来方向

尽管现有研究提出了一系列应对跨文化远程团队凝聚力挑战的策略,但仍存在显著的研究空白和局限性。例如,部分文献由于样本的同质性或研究焦点的限制,未能深入探讨跨文化团队的凝聚力挑战和策略。诸如的研究主要针对软件开发领域的虚拟团队,其成员大多为数字原住民,对信息通信技术(ICT)掌握熟练,且项目多为区域性,文化差异并不显著。因此,该文未能充分探讨跨文化背景下的特殊挑战和具体应对策略,如文化敏感性培训、明确的沟通规范、技术工具的应用、建立共同价值观和规范、适应性沟通策略等。类似地,尽管在引言中提及了全球、虚拟和多文化团队,但其研究设计和数据分析并未涉及文化多样性对凝聚力影响的实证检验,样本主要来源于香港和中国内地,可能存在一定的文化同质性,限制了对跨文化挑战的全面探讨。此外,也明确指出,由于样本的同质性,未能充分探讨文化多样性因素的影响,并将其作为未来研究的空白点。

现有文献对所提出的策略进行批判性评估,指出其在实际应用中的局限性或文化偏向性方面仍显不足。例如,作为一篇商业洞察文章,其主要侧重于远程工作的一般性文化方面和实践建议,并未进行严谨的实证研究来探讨跨文化团队挑战的深度和广度。而尽管提到了语言障碍、沟通风格和文化规范差异等挑战,但并未详细探讨跨文化团队在远程办公环境下可能面临的价值观冲突或信任建立困难等具体挑战,也未提供详细的策略来解决这些问题。

未来研究应:1. 拓展研究样本,纳入更多元化的文化背景,进行跨文化比较研究,以深入探究不同文化维度(如霍夫斯泰德文化维度理论)对远程团队凝聚力的具体影响。2. 开展实证研究,验证不同策略在特定文化背景下的有效性,并探讨其潜在的局限性或文化偏向性。3. 探索新兴技术(如虚拟现实、增强现实)在促进跨文化远程团队凝聚力方面的应用潜力,并评估其长期效果。4. 深入研究价值观冲突和信任建立在跨文化远程团队中的形成机制及其对凝聚力的影响,并开发更具针对性的干预措施。

4. 远程办公团队研究的理论框架、方法论与局限性分析

远程办公模式的日益普及,使得对团队凝聚力影响的研究成为管理学和组织行为学领域的重要议题。本章旨在全面回顾和批判性分析当前研究领域中用于理解远程办公对团队凝聚力影响的理论框架、实证研究方法及其普遍存在的局限性。通过系统梳理现有文献,本章将为远程办公背景下团队凝聚力研究提供一个多维度、深层次的理论和方法论视角,并指出未来研究的潜在方向,以期构建更具解释力和预测力的理论模型。

当前研究呈现出多学科交叉的特点,引入了包括社会心理学、组织行为学和传播学等多个领域的理论来解释远程办公对团队凝聚力的复杂影响。这些理论框架,如跨融合理论、社会认同理论、社会信息处理理论以及投入-过程-产出(IPO)模型等,为理解团队凝聚力的形成、维持及其在远程环境下的演变机制提供了基础 。然而,许多研究,特别是概念性文章和实践指南,虽然提出了宝贵的见解,却普遍缺乏严谨的实证数据支持和深入的定量论证,其普适性仍有待验证 。此外,对“团队凝聚力”概念缺乏统一的定义,也导致研究结果存在差异和可比性难题 。

在研究方法论层面,现有的实证研究主要采用定量问卷调查、定性案例研究以及整合性元分析等多种方法,以期从不同维度捕捉远程办公的复杂影响。定量研究能够高效地从大规模样本中获取数据并验证理论假设,但可能面临共同方法偏差的风险且难以深入探究行为背后的复杂原因 。定性研究则通过访谈和案例分析提供深入的机制理解和情境信息,但其结果的概括性受限,且易受研究者主观判断影响 。元分析通过综合大量独立研究结果,有效提高了统计效力并识别出异质性,但其结论仍受限于所纳入研究的范围和质量 。跨文化背景下的研究尤其面临文化偏差和概括性不足的挑战,需要通过本土化量表和混合方法研究等策略加以克服。

尽管取得了上述进展,当前研究仍存在显著局限。研究设计多采用横断面方式,缺乏对远程团队动态变化和长期效应的追踪 。样本同质性过高,如集中于特定行业或区域,严重削弱了研究结果的普适性和跨文化概括性 。在理论框架和模型完整性方面,许多研究未能构建全面的理论模型来解释远程办公对团队凝聚力影响的复杂路径,且模型解释力有限,未充分考虑所有潜在影响因素 。此外,概念性综述缺乏实证数据支持,而实践性文章则缺乏严谨的研究方法和明确的局限性说明 。这些局限性共同构成了当前研究的挑战,也为未来研究指明了方向,即需要整合多学科理论、细化变量和机制、加强实证研究、统一核心概念,并关注新兴技术带来的影响。

4.1 理论框架与概念性研究

本章节旨在深入分析远程办公背景下团队凝聚力研究的理论框架与概念性模型,并对其适用性与局限性进行批判性评估。研究领域中,多种理论被引入以解释远程工作对团队凝聚力的复杂影响,这反映了该领域跨学科的特点。

一、核心理论框架及其应用

在探讨跨文化虚拟团队管理时,**跨融合理论(Crossvergence Theory)**被视为一个重要的概念性模型。该理论提出国家文化与经济意识形态的影响在个体层面结合,从而形成一种独特的价值体系,这有助于理解组织价值观如何在跨文化虚拟团队(CCVT)中缓解文化多样性带来的冲突,强调组织文化对成员价值观和身份认同的塑造作用 。然而,作为一篇概念性文章,该理论模型和概念性框架的提出缺乏严谨的实证数据支持,其论证深度和普适性有待通过实证研究进一步验证 。

除了跨融合理论,其他社会学和组织行为学理论也为理解虚拟团队动态提供了基础。例如,组织人口学理论(Theories of Organisational Demography)、**社会认同理论(Social Identity Theory)和分类理论(Categorisation Theory)**指出,群体内部的文化多样性可能与群体凝聚力和团队效率呈负相关,这主要是由于群体认同度降低所致 。此外,**社会资本理论(Social Capital Theory)**也间接指出,社会隔离会阻碍团队成员发展其社会资本网络的能力,这在远程办公环境中尤为突出 。

在探讨虚拟团队凝聚力与效能方面,**社会信息处理理论(Social Information Processing Theory, SIPT)和超个人沟通理论(Hyperpersonal Communication Theory, HPT)**提供了独特的视角 。SIPT认为,通过计算机中介沟通(CMC),人们可以更好地发展和操控印象,并通过延长互动时间弥补非语言线索的缺失 。HPT作为SIPT的延伸,进一步提出CMC有时甚至能超越面对面沟通的亲密感,通过发送者的选择性自我呈现、接收者的理想化推测、渠道对信息构建的优化以及行为确认的反馈循环,放大“超个人”效应 。然而,尽管有研究假设虚拟团队中的相互协助与感知团队凝聚力以及感知团队效能呈正相关,但实证结果显示,感知团队凝聚力对感知团队效能无显著影响,也无调节作用,这表明二者关系可能更为复杂,可能受其他因素影响 。

媒体丰富度理论(Media Richness Theory, MRT),由Daft和Lengel(1986)提出,用于解释不同通信媒体传递信息的能力,并指出面对面沟通的信息丰富度最高,而电子邮件和短信最低 。该理论在理解信息和通信技术(ICT)对分布式团队“团队性”的影响方面具有重要意义。

投入-过程-产出(IPO)模型及其在虚拟团队研究中的改编框架,为分析影响虚拟团队绩效的因素提供了系统性视角 。该模型将虚拟团队的要素分为投入(如任务特征、领导力、凝聚力、赋能)、过程(如沟通、信任)和产出(如团队绩效),有助于理解各要素间的相互关系及其对绩效的贡献,为虚拟团队管理政策提供理论基础 。通过元分析方法,研究也证实了团队凝聚力对虚拟团队绩效的显著积极影响,并揭示了团队职业、规模和任期在凝聚力与绩效关系中的调节作用,从而丰富了对虚拟团队动态的理解 。

二、理论框架的局限性与研究空白

尽管上述理论框架为理解远程办公对团队凝聚力的影响提供了宝贵的洞察,但仍存在显著的局限性与研究空白。

首先,许多关于远程办公对公司文化影响的探讨性文章,如 ,尽管提供了对远程工作下公司文化管理的一些见解和实践建议,但其论证缺乏严谨的理论支撑和实证数据验证,主要基于观察和常识性推断。类似地,一些实践指南性质的文章,如 ,虽提出了应对远程办公挑战的策略,但缺乏严谨的理论模型和假设来支撑其论点,其贡献主要在于提供一般性的概念性理解和实践建议,而非构建学术理论框架。

其次,部分概念性研究尽管利用了Kotter的8步变革模型、竞争价值观框架、社会交换理论、角色理论、自我决定理论和公平理论等多种理论框架来分析远程工作对组织文化的影响,并提出了变革管理、组织灵活性、信任与协作、工作-生活平衡、员工参与与激励以及包容性与公平等实践含义 。然而,这些研究往往是基于现有文献和理论的概念性分析,缺乏数据支持和定量论证的深度,其普适性有赖于理论框架的有效性,但并未通过实际数据来验证这些理论在远程办公背景下的具体表现和效果 。

此外,现有研究中对“团队凝聚力”缺乏统一的定义,不同研究人员使用不同术语描述同一概念,导致结果存在差异 。这表明在理解跨文化虚拟团队管理中,需要更明确的术语和概念框架。

三、未来研究方向

为了弥补现有理论框架的不足和实证研究的空白,未来研究应致力于整合多学科理论,构建更为全面和精细化的模型。具体而言:

- 多学科理论整合:可以考虑将社会心理学、组织行为学、传播学以及文化研究等领域的理论进行深度融合。例如,在理解跨文化远程团队的凝聚力时,除了跨融合理论,还可以引入跨文化心理学中的文化适应模型或文化智能理论,以更全面地解释个体在不同文化背景下远程协作时的心理与行为动态。

- 细化变量与中介/调节机制:现有研究虽已识别出团队凝聚力对虚拟团队绩效的积极影响 ,但对于感知团队凝聚力与感知团队效能之间非线性关系的发现 提示研究者需进一步探究其间的复杂性,如可能存在的曲线关系或受团队文化、领导风格等背景因素的影响。未来的研究应引入更多中介和调节变量,揭示远程办公如何通过何种机制影响团队凝聚力。

- 实证研究的加强:鉴于目前许多研究仍停留在概念性分析和实践指南层面,未来的研究应更多地采用严谨的实证方法,包括大样本调查、实验研究以及纵向研究,以验证理论框架的普适性和有效性。特别是在跨文化背景下,应设计能够捕捉文化差异影响的实证研究。

- 术语与概念的统一:为了促进学术交流和累积知识,研究界应努力建立并统一远程办公、团队凝聚力等核心概念的定义和测量方式,以减少因概念模糊导致的理解和研究结果差异。

- 关注新兴技术的影响:随着人工智能、虚拟现实等新兴技术在远程协作中的应用,未来的理论框架应考虑这些技术如何重塑团队互动模式、信任建立机制以及文化融合过程,从而对团队凝聚力产生影响。

通过上述努力,可以构建更具解释力和预测力的理论框架,为远程办公模式下团队凝聚力的有效管理提供更坚实的理论基础和实践指导。

4.2 实证研究方法综述

远程办公对团队凝聚力影响的研究涵盖了多种实证研究方法,旨在从不同维度捕捉其复杂影响。这些研究方法可大致分为定量研究、定性研究以及整合性研究,同时辅以概念性研究和实践指南类文献作为理论和应用补充。

一、实证研究方法分类与适用性

1. 定量研究 定量研究主要通过问卷调查等方式收集数据,并通过统计分析检验假设。这种方法适用于验证理论模型和识别变量间的因果关系。例如,在考察远程办公对团队凝聚力影响方面,均采用了在线问卷调查作为主要数据收集手段。问卷调查的优势在于能够高效地从大规模样本中获取数据,便于进行统计概括。然而,其局限性在于可能存在共同方法偏差(Common Method Bias, CMV)的风险,且难以深入探究行为背后的复杂原因和情境因素。

2. 定性研究 定性研究通常采用案例研究、访谈等方法,旨在深入理解特定现象的机制和背景。例如,采用解释性案例研究设计,通过半结构化访谈深入了解全球分布式IT项目经理的经验。这种方法能够提供丰富而详细的描述性数据,揭示远程办公环境下团队凝聚力形成的复杂过程和跨文化挑战。然而,定性研究的样本量通常较小,结果的概括性受限,且研究结果的解释高度依赖于研究者的主观判断。

3. 整合性研究 整合性研究包括元分析和混合方法研究。元分析能够综合大量独立研究的结果,提高统计效力,并识别出不同研究之间的异质性及其调节因素。便采用了组合随机效应元分析和调节分析方法,严格遵循PRISMA指南,以系统性地整合现有研究。这种方法尤其适用于对某一研究领域进行全面、宏观的评估,并识别普遍趋势。

二、实证研究方法的稳健性分析

针对两篇典型的实证研究,对其方法学的稳健性进行详细分析:

1. 该研究采用在线问卷调查,数据收集对象主要为香港和中国内地十四个城市的年轻成人(Y世代和Z世代),并通过随机和滚雪球抽样确保样本覆盖。在数据分析方面,该研究运用结构方程模型(SEM),利用SPSS 26和AMOS 26软件进行测量验证和结构模型检验。SEM的优势在于能够同时检验多个假设,处理复杂的变量关系,并明确评估测量误差。为应对共同方法偏差(CMV),研究者通过问卷设计(如提供反向测量项目和时间间隔)和数据收集程序进行最小化,并使用标记变量法进行CMV检验,结果显示CMV并非主要问题。在测量方面,研究对“相互协助”、“感知团队凝聚力”和“感知团队效能”等关键构念采用了经过验证的量表(如基于Gitterman, 2005; Langfred, 1998; Carson et al., 2007的研究)。尽管如此,该研究的实证结果显示,相互协助与感知团队凝聚力呈显著正相关(),且相互协助与感知团队效能呈显著正相关(),但感知团队凝聚力与感知团队效能之间无显著关系(),这在一定程度上揭示了远程办公背景下团队凝聚力与效能关系的复杂性。

2. 该研究采用定量因果研究,通过在线问卷调查收集数据,并使用偏最小二乘结构方程模型(PLS-SEM)进行分析。研究样本为317名具有敏捷开发方法和虚拟团队协作经验的软件工程师。数据收集通过电子邮件邀请在哥斯达黎加大学毕业的软件工程或系统工程专业人士,确保受访者对虚拟工作环境的熟悉度。PLS-SEM在处理复杂模型和非正态数据方面具有优势。研究在数据分析中对测量模型进行了严格的内部一致性、收敛效度和判别效度检验,例如Cronbach's alpha所有构念值均高于0.7,平均方差提取量(AVE)均,异质性-单质性比率(HTMT)均小于0.90,表明测量模型具有良好的信效度。结构模型通过路径系数()、t值和R²值进行评估,并且SRMR值()表明模型拟合优度良好。然而,该研究样本的同质性较高,主要集中于软件工程师,限制了研究结果向其他行业或文化背景的推广性。此外,研究未充分考虑其他背景因素(如奖励机制)对绩效的影响,这可能导致模型不完整,并且存在共同方法偏差的潜在风险。

三、跨文化背景下研究方法学的挑战与克服

远程办公的跨文化研究面临文化偏差和概括性不足的挑战。问卷调查在跨文化研究中需特别注意量表的文化适应性翻译和验证。案例研究则可以提供丰富的文化情境信息,但其结果不易概括。元分析在综合跨文化研究时,需要关注文化背景作为调节变量进行分析,以识别文化差异对研究结果的影响,便体现了元分析在处理异质性方面的优势。未来研究应通过多国或多文化比较研究设计、采用本土化量表、以及结合定量与定性方法(混合方法研究)来克服这些挑战,增强研究结果的跨文化适用性。

四、不同类型文献的特点与局限性

除了上述实证研究,文献综述还包括概念性研究和商业洞察文章。

1. 概念性研究 概念性研究主要通过理论分析、模型构建和文献梳理来探讨远程办公的文化影响,例如。这类文章通常不涉及具体的数据收集和分析,而是侧重于提出新的理论框架或对现有理论进行整合。它们在理论建设方面具有重要价值,为实证研究提供了方向和理论基础,但其提出的观点缺乏实证数据支撑。

2. 商业洞察和实践指南 此类文章(如)主要基于作者的经验性观察、行业趋势分析和一般性管理原则,旨在为企业提供实践性建议。这些文章往往缺乏严谨的实证研究方法论支持,未提及数据收集策略、样本选择的代表性或潜在偏差,因此其建议更多是经验性的而非系统性科学方法的结果。尽管它们在实践应用中具有指导意义,但在学术严谨性方面存在明显不足。

综上所述,当前远程办公对团队凝聚力影响的研究方法日趋多样化,定量研究在检验理论模型方面发挥了重要作用,定性研究提供了深入的洞察,而元分析则在综合研究结果方面具有独特优势。然而,不同方法均存在其适用性和局限性,特别是在跨文化背景下,如何通过严谨的方法学设计克服文化偏差和概括性不足,以及如何整合多源数据进行深入分析,仍是未来研究需要重点关注的方向。

4.3 现有研究的局限性与不足

| 方面 | 具体局限性与不足 A(任务描述) --> B(分析调研报告的全部内容); B --> C[创建多个 Markdown 表格或 Mermaid 图表]; C --> D[有效传达信息]; D --> E[满足要求]; E --> E1[优先考虑读者的阅读体验]; E1 --> E1_1[图表宽度和长度平衡]; E --> E2[选择准确易理解的关键词]; E --> E3[为对应部分选择合适图表类型]; E --> E4[章节图表数量与位置均匀分散]; E4 --> E4_1[一章一或两图]; E4 --> E4_2[图表位置各不相同]; E4 --> E4_3[一位置只允许一张图表]; E --> E5[每个图表必须有一个核心思想]; E5 --> E5_1[与核心思想无关部分拆分];

当前关于远程办公对团队凝聚力影响的研究,尽管取得了一系列进展,但仍存在诸多局限性与不足,这不仅限制了研究结论的普适性,也为未来研究指明了方向。

首先,在研究设计与数据获取方面,现有研究普遍存在以下问题。横断面研究设计是常见的局限,例如,多项研究采用了单时间点的数据收集方式 ,这使得研究无法捕捉远程团队在不同时间点的动态变化、长期影响以及心理或行为随时间演变的潜在改变。缺乏长期追踪数据,难以评估远程办公的持续效应。此外,部分研究在数据量上存在限制,例如,一项关于信息通信技术(ICT)对团队凝聚力影响的研究仅包含六小时的音频记录和79页访谈笔录,导致可分析数据较少,仅能观察到有限模式 。这种数据量的限制阻碍了更深入的分析和更可靠的结论推断。

其次,在样本特征与普适性方面,样本同质性过高是现有研究的突出问题,极大地削弱了研究结果的普适性和跨文化概括性。例如,部分研究的受访者主要集中于特定行业(如中型软件开发公司的软件工程师)或特定区域(如香港和中国内地14个城市),导致样本的文化多样性未能充分展现 。此外,有研究的受访者全部来自同一家跨国公司且均为印度籍男性,导致了受访者的高度同质性,使得研究结果可能无法推广到其他组织或文化背景 。这种同质性也使得研究未能充分考虑不同行业、组织规模或文化背景下的差异性,例如,“一些策略在您的工作领域甚至可能不切实际或违反公司政策”的情况,却未提供具体指导如何根据不同情境调整策略 。即使是元分析,其结论也可能受限于特定领域,未能涵盖更广泛的虚拟团队情境 。

再者,在理论框架与模型完整性方面,现有研究存在不足。许多研究未能构建全面的理论模型来解释远程办公对团队凝聚力影响的复杂路径 。例如,有研究虽基于投入-过程-产出(IPO)模型,但未能进一步从更宏观的社会心理学或组织行为学角度深入探讨理论模型的创新和完善 。一些研究的模型解释力有限,表明仍有其他未被模型涵盖的因素影响绩效,如沟通对绩效仅通过信任间接影响,暗示模型可能未能完全捕捉所有复杂关系 。此外,现有研究未能充分考虑所有可能驱动相互协助实践和应用的其他背景因素,例如人格特质、倾向、文化、团队寿命以及团队成员的合作经验等变量均未被包含在模型中 。在核心构念网络检验方面,有研究未在感知团队凝聚力和效能的核心网络中检验相互协助的作用,也未深入探讨团队凝聚力本身对项目成功的影响 。甚至存在部分研究未深入探讨远程团队中冲突的具体类型、诱因及其内部解决机制 。

最后,本综述所依赖的文献类型也存在固有的局限性。对于概念性综述而言,其核心局限在于缺乏实证数据支持。例如,一些概念性研究虽然整合了各种理论框架并提供了实践启示,但其分析和结论并未通过原创性的实证研究来验证,论证主要基于现有文献的理论讨论和经验性建议 。其理论模型和假设更多是基于现有文献的整合和推断,而非通过实证研究验证,这限制了其结论的普适性和论证深度。此外,关于“团队凝聚力”的概念定义不统一,也影响了研究结果的可比性和一致性 。对于实践性博客文章或商业洞察类文章,其主要局限在于缺乏严谨的研究方法、数据支持和明确的局限性说明 。这些文章的内容多基于经验总结、普遍认知或作者的经验观察和常识性推断,没有提供具体的实证数据、案例分析或统计结果来支持其提出的建议和结论。它们往往未能深入探讨远程办公对团队凝聚力影响的具体机制,也未引用或发展相关的学术理论模型来解释这些现象,并且普遍缺乏对不同行业、组织规模或文化背景的细致分析。

此外,现有研究普遍缺乏对伦理影响的深入讨论,如隐私保护和数据安全等,这在远程办公日益普及的背景下是一个不可忽视的研究空白。例如,在“群体思维偏差”的讨论中,有研究虽然提及团队凝聚力可能在极端情况下导致群体思维,但并未深入探讨这种潜在风险及其伦理影响 。未来研究应着重弥补这些不足,以提供更全面、更具普适性和实践指导意义的洞察。

5. 结论与未来展望

本章旨在对远程办公对团队凝聚力影响的跨文化实证研究进行总结,并在此基础上展望未来的研究方向。远程办公的兴起,在为企业带来全球人才招聘机遇、提升员工工作灵活性和自主性的同时,也对传统团队凝聚力模式构成了挑战。这些挑战不仅体现在面对面互动减少、沟通误解增多以及公司文化传播受限等方面,更在跨文化虚拟团队(CCVT)中因文化差异而加剧,涉及决策、领导、层级与冲突解决等多个维度。

尽管存在这些困难,研究表明通过采纳积极策略,如促进开放透明沟通、投资团队建设活动、鼓励工作生活平衡以及发挥领导者示范作用,组织依然能够有效应对远程办公的挑战。有效的数字沟通工具和相互协助行为被证实能够显著增强虚拟团队的凝聚力和效能感知,这表明信息通信技术(ICT)对分布式团队绩效具有关键影响。

然而,本综述也指出了一些研究矛盾,例如相互协助对团队凝聚力感知有积极影响,但团队凝聚力感知并未显著影响团队效能感知,也未对其与相互协助之间的关系产生调节作用。这与元分析中团队凝聚力对信任和虚拟团队绩效的显著正向影响()形成对比。这种差异可能暗示着团队凝聚力与效能之间的关系复杂且受多种情境因素(如团队类型、任务复杂性或具体ICT技术)的影响,同时团队的职业、规模和任期等因素也可能调节团队凝聚力与绩效间的关系。

综上所述,远程办公在促进团队凝聚力方面既提供了机遇也带来了挑战,尤其是在跨文化背景下,文化差异对团队凝聚力建设的影响深远。组织必须通过精心设计的策略,包括提供有效的入职和持续培训、创造团队凝聚力机会、培养包容性和归属感、建立信任和自主性,并充分利用数字通信工具,以成功管理远程团队并维持其凝聚力。

5.1 主要研究发现总结

本综述的核心发现揭示了远程办公对团队凝聚力的复杂影响,并强调了跨文化视角在理解这一现象中的重要性。远程办公的兴起,一方面提升了员工的灵活性、自主性与生产力,改善了工作-生活平衡,并促进了工作场所的多样性和包容性 。它降低了招聘海外人才的障碍,为求职者提供了更广泛的选择,从而丰富了团队的文化构成 。

然而,远程办公也带来了诸多挑战,例如面对面团队建设活动的减少可能削弱团队纽带,沟通不足易引发误解,且在缺乏物理办公空间的情况下,公司文化的推广和强化变得更为困难 。此外,远程工作还可能导致员工的隔离感、沟通困难以及建立信任的障碍,这些都对健康的团队文化构成了威胁 。在跨文化虚拟团队(CCVT)背景下,这些挑战尤为突出,因为不同文化背景的成员可能对决策、领导角色、层级和权威以及冲突解决持有不同看法,这使得虚拟环境中的非个人关系性质和群体内部的文化差异成为管理CCVT的主要困难 。

尽管存在这些挑战,研究也指出,通过采取积极策略,如促进开放透明沟通、鼓励多样性与包容性倡议、投资团队建设活动、促进工作生活平衡以及鼓励领导者以身作则,组织仍能有效应对远程工作带来的困境 。领导力在培养积极远程工作文化中扮演着关键角色,需要将工作场所的存在感从物理可见性转向以参与度和生产力衡量 。

在远程协作环境中,相互协助被证明能够显著增强虚拟团队成员对团队凝聚力和团队效能的感知,这表明积极的互助行为是解决工作场所隔离等隐性团队管理问题的关键心理机制 。有效的数字沟通工具,如视频会议和社交媒体,能够弥补地理距离,从而增强团队凝聚力,且沟通、信任和团队凝聚力被认为是影响分布式团队绩效的关键因素,并存在显著相互依赖关系,均受信息通信技术(ICT)的强烈影响 。

然而,研究结果也呈现出一些矛盾点。例如,虽然相互协助对感知团队凝聚力和效能有积极影响,但感知团队凝聚力本身并未显著影响感知团队效能,也未对其与相互协助之间的关系产生调节作用 。这与团队凝聚力对信任具有积极影响 ,以及团队凝聚力对虚拟团队绩效存在显著正向影响()的元分析发现形成对比 。这种矛盾可能暗示着团队凝聚力与效能之间的关系比传统认知更为复杂,可能存在非线性关系,并可能受到其他情境因素的影响,例如团队类型、任务复杂性或所使用的具体信息通信技术 。例如,元分析研究发现,团队的职业、规模和任期能够调节团队凝聚力与团队绩效之间的关系 。

整合这些发现,本综述强调远程办公在促进团队凝聚力方面既带来了机遇,也带来了挑战。跨文化视角的重要性在于认识到文化差异对团队凝聚力建设的深远影响,例如在决策、领导、层级和冲突解决上的不同文化观念 。组织文化、适当的领导力以及职业道德有助于培养所有权感和归属感,从而促进社会凝聚力并优化CCVT的团队协作 。总之,要成功管理远程团队并维持其凝聚力,组织必须刻意设计和实施策略,包括提供有效的入职培训和持续培训、创造团队凝聚力机会、培养包容性和归属感、建立信任和自主性,并利用数字通信工具来促进沟通和协作 。

5.2 实践启示

鉴于远程办公已成为常态,企业管理者和政策制定者需采纳系统性策略,以应对其对团队凝聚力的潜在挑战,并有效提升绩效。以下将从多个维度提供可操作的建议,旨在强化远程团队的内在联系与协作效率。

一、技术工具与沟通策略的优化

有效的沟通是远程团队协作的基石。管理者应优先提供并推广多样化、便捷的ICT工具,并引导团队成员有效利用这些工具进行沟通和协作。这包括利用即时通讯工具(如Slack、Microsoft Teams)、视频会议平台(如Zoom)促进无缝沟通与协作,并可结合传统的电话沟通,甚至进行“边走边聊”的会议以增加身体活动和放松。组织应建立清晰的沟通渠道和协议,鼓励积极倾听和开放对话,以减少误解和信息滞后。此外,异步CMC(计算机中介沟通)方式能为团队成员提供充足时间,使其有意识地组织回复并进行选择性呈现,从而促进更积极的互动。在技术基础设施方面,特别是在发展中国家,应确保不间断的通信条件,例如提供备用电源,以避免技术中断对团队士气和凝聚力造成负面影响。

二、管理措施与信任构建

信任是远程团队凝聚力的核心要素。公司应将信任视为最重要和相关的变量,所有旨在加强领导力、沟通、凝聚力或任务特征配置的措施都必须以建立信任为基础。领导者应信任远程团队成员独立管理时间和职责,并通过持续开放的沟通来促进信任,赋能员工,这有助于提升生产力和忠诚度。赋能能够促进团队的自信心,并可能替代部分领导任务,使得成员能共同创造。

在管理方面,需要设定明确的期望,包括清晰的角色职责、沟通协议和响应时间,以确保团队成员步调一致,提升工作效率和问责制。同时,应建立有效的冲突解决机制,促进开放对话,以建设性地解决工作风格差异和个性冲突等问题。提供灵活的工作安排,如弹性工作时间或混合工作模式,以适应不同时区和有护理责任的员工,兼顾远程和办公室工作的优势。管理者还应注重员工发展,通过在线学习模块、互动工具和导师计划,为新员工和经验丰富的团队成员提供入职和持续培训,以弥补远程环境中观察学习的不足。

三、团队建设与文化适应性

为了增强团队凝聚力,组织应定期安排虚拟活动、远程团队建设活动或社交时间,并鼓励团队成员担任团队凝聚力相关的角色,以促进非正式互动和联系,提升团队士气,同时确保这些活动不会增加员工负担。例如,可以通过在线游戏、虚拟欢乐时光等活动来培养团队成员的社区感和归属感,弥补面对面互动的不足。定期进行面对面互动(如管理层现场访问)和团队建设活动,对于弥补远程沟通的不足、增强团队成员间的联系和信任至关重要。

在文化适应性方面,管理者应构建强大的组织文化,通过组织价值观、使命宣言、道德准则、仪式、商业结构、战略、领导力和技术等机制,软化文化冲突,促进团队成员之间的信任,并增强团队认同和归属感,从而提高团队凝聚力。对于管理全球化团队的企业,投资于跨文化培训和有效的沟通策略至关重要,以应对时区差异、语言障碍和文化差异带来的挑战,确保所有团队成员都感到被包容和被重视。这包括为团队成员提供文化敏感性培训,培养其解释不同文化行为的能力、文化自我意识以及从民族中心主义向民族相对主义的转变。在招聘CCVT(跨文化虚拟团队)成员时,除了专业技能外,还应重视其跨文化能力、信息技术专长、自给自足能力和人际敏感度。

四、领导力与员工福祉

强化领导力作用在远程环境中尤为关键。领导者应在远程团队中鼓励领导角色,并优先将团队成员纳入决策过程,通过虚拟市政厅、小组讨论和问答环节保持员工的知情和参与。领导者应以身作则,通过鼓励协作、开放沟通和积极参与团队活动来支持团队。提供领导力培训以提升团队管理能力,并确保领导者能够有效地解决团队文化问题。在冲突管理中,应识别冲突根源,并采取适应、结构性干预、管理干预或融合等多种策略。

同时,管理者应重视员工的心理健康和福祉,推广工作生活平衡,提供健康计划,并鼓励自我关怀和压力管理,以减少倦怠,提高团队士气和生产力。通过参与式管理、营造关怀型组织氛围、增加信任建设沟通来减少社会隔离。实践措施包括为虚拟团队成员提供办公空间或组织偶尔的线下社交活动,以应对社会隔离感。

五、激励与反馈机制

建立定期反馈渠道,倾听员工的担忧,并采取必要行动至关重要。同时,通过认可和奖励团队的努力和成就来激励团队,创造一个支持性和重视员工贡献的环境。组织应制定鼓励员工互相帮助的政策,培养友善的职场规范,例如,可以通过设置“最受欢迎奖”等绩效管理项目来激励员工互动和互助。将感恩表达(如感谢信)纳入入职培训和表彰项目,因为研究表明感恩表达能促进受益者未来提供帮助的意愿,从而激发互助规范。

综上所述,企业管理者和政策制定者应认识到远程办公环境下团队凝聚力的重要性,并关注工作过程中团队凝聚力问题,因为这可能预示着未来的绩效挑战或反映影响虚拟团队绩效的其他组织问题。通过综合运用技术、管理、团队建设和文化适应性策略,并以信任为核心,能够有效地提升远程团队的凝聚力与整体效能。

5.3 未来研究方向

展望未来研究方向,有多个关键领域值得深入探索,以弥补现有研究的不足并应对远程办公带来的新挑战。

一、纵向研究与情境因素的动态考量 鉴于现有研究多采用横断面设计 ,未来的研究应转向纵向设计,以捕捉远程团队凝聚力、效能及相关变量随时间变化的动态过程 。这包括探究相互协助、团队凝聚力与效能的长期关系 ,以及信任和归属感在团队发展不同阶段的演变 。研究应更全面地考虑情境因素和调节变量,如团队文化、领导风格(如转型型领导、赋能型领导) 、任务特异性(如任务相互依赖性) 、奖励机制、团队寿命和合作经验 ,这些因素可能影响团队成员间的相互了解程度、信任建立速度和感知团队凝聚力,从而导致不同的团队效能结果 。此外,还应探讨领导风格与团队凝聚力及效能的非线性关系,例如“适度凝聚力”效应和“群体思维偏差”的影响 。

二、多维度文化影响机制的细化研究 当前研究在跨文化维度方面仍有不足 。未来的研究应明确设计包含文化多样性变量的研究,采用更精细的文化分析方法(如聚合方法),并结合其他文化因素(如生命阶段、性别) 。这包括探究文化维度(如高语境/低语境、个人主义/集体主义、权力距离、不确定性规避)如何调节远程办公对沟通、信任和归属感的影响 ,以及文化差异如何调节超个人沟通理论在虚拟团队中的应用效果 。具体可设计比较研究,分析不同文化背景下远程团队在沟通效率、信任建立和冲突管理方面的差异,并开发针对性的跨文化沟通策略和信任建设模型 。同时,需深入探讨领导力在跨文化远程团队中的角色,例如,在不同文化背景下何种领导风格能更有效地促进团队凝聚力与绩效,以及领导者跨文化智能的具体培养路径 。

三、新兴技术与团队凝聚力的融合创新 随着虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、人工智能(AI)驱动的协作工具和全息会议等新兴技术的发展 ,未来研究应聚焦于这些技术如何进一步重塑远程工作模式和团队协作方式 。具体方向包括:

- 虚拟社交临场感增强工具的开发与评估:探究VR/AR共享办公空间如何提升虚拟团队的社会临场感,弥补非语言线索缺失,从而促进相互协助和团队凝聚力 。可结合VR/AR技术开发沉浸式协作平台,并设计跨文化适用性评估体系。

- 人工智能在缓解跨文化虚拟团队挑战中的潜力与伦理考量:研究AI驱动的实时翻译工具对跨文化沟通障碍的影响,AI辅助的文化敏感性培训效果评估,以及AI在虚拟团队监控中涉及的隐私和偏见伦理问题 。

- 量化非正式沟通缺失的影响:针对远程办公中非正式沟通缺失对团队凝聚力的负面影响,可以利用自然语言处理(NLP)技术分析非正式文本沟通数据,或利用可穿戴设备数据分析员工互动模式 。

四、深化理论构建与实践模型验证 未来的研究应基于社会心理学、组织行为学或传播学理论(如社会交换理论、社会认同理论、超个人沟通理论)构建针对远程团队凝聚力的理论模型 ,并利用实证数据对这些模型进行检验 。例如,可以构建和验证远程工作环境下的“自律与动机”培养模型 ,以及结合“投入-过程-产出(IPO)模型”和“超个人沟通理论”的整合框架,深入分析远程团队中沟通、信任、归属感与团队绩效之间的复杂关系 。同时,需要更广泛的样本和跨行业研究,以提高研究结果的普适性 。

五、关注负面效应与员工福祉 除了积极影响因素,未来研究还应关注远程办公可能带来的负面效应,如倦怠、隔离感、信息过载和心理健康问题 ,并探讨如何通过干预措施缓解这些负面影响,以促进团队福祉和可持续发展 。例如,可探究不同文化背景下远程工作者对“工作与生活平衡”的感知差异 ,并研究如何通过弹性工作制、心理健康支持和领导者支持等措施改善员工福祉。

通过以上研究方向的深入探索,将有助于更全面地理解远程办公对团队凝聚力的影响,尤其是在跨文化背景下,从而为组织提供更具操作性的管理策略和实践指导。

References

The management of cross-cultural virtual teams - Oapub.org https://oapub.org/soc/index.php/EJHRMS/article/download/1364/1944

Exploring the Cultural Aspects of Remote Work: A Look at Flexible Work Culture - Officely https://getofficely.com/blog/exploring-the-cultural-aspects-of-remote-work-a-look-at-flexible-work-culture

How to Make Remote Teams Work - JAMS Pathways https://www.jamspathways.com/news-insights/how-to-make-remote-teams-work

Remote working's growing influence on company culture - Eos Global Expansion https://eosglobalexpansion.com/company-culture-remote-working/

Strengthening perceptions of virtual team cohesiveness and effectiveness in new normal: A hyperpersonal communication theory perspective https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10132434/

Team Culture Challenges in the Workplace - Hirebee.ai https://hirebee.ai/blog/ultimate-guide-to-recruitment-marketing/team-culture-challenges-in-the-workplace/

Virtual Teams in Times of Pandemic: Factors That Influence Performance - Frontiers https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.624637/full

Distributed team cohesion – not an oxymoron. The impact of information and communications technologies on teamness in globally https://www.sciencesphere.org/ijispm/archive/ijispm-030202.pdf

Global perspectives on redefining workplace presence: the impact of remote work on organizational culture | Emerald Insight https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/jeet-08-2024-0023/full/html

Cohesion as a cardinal antecedent in virtual team performance: a meta-analysis | Emerald Insight https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/tpm-02-2022-0017/full/pdf?title=cohesion-as-a-cardinal-antecedent-in-virtual-team-performance-a-meta-analysis