0. 复合极端高温事件对城市热风险的叠加效应综述

1. 引言

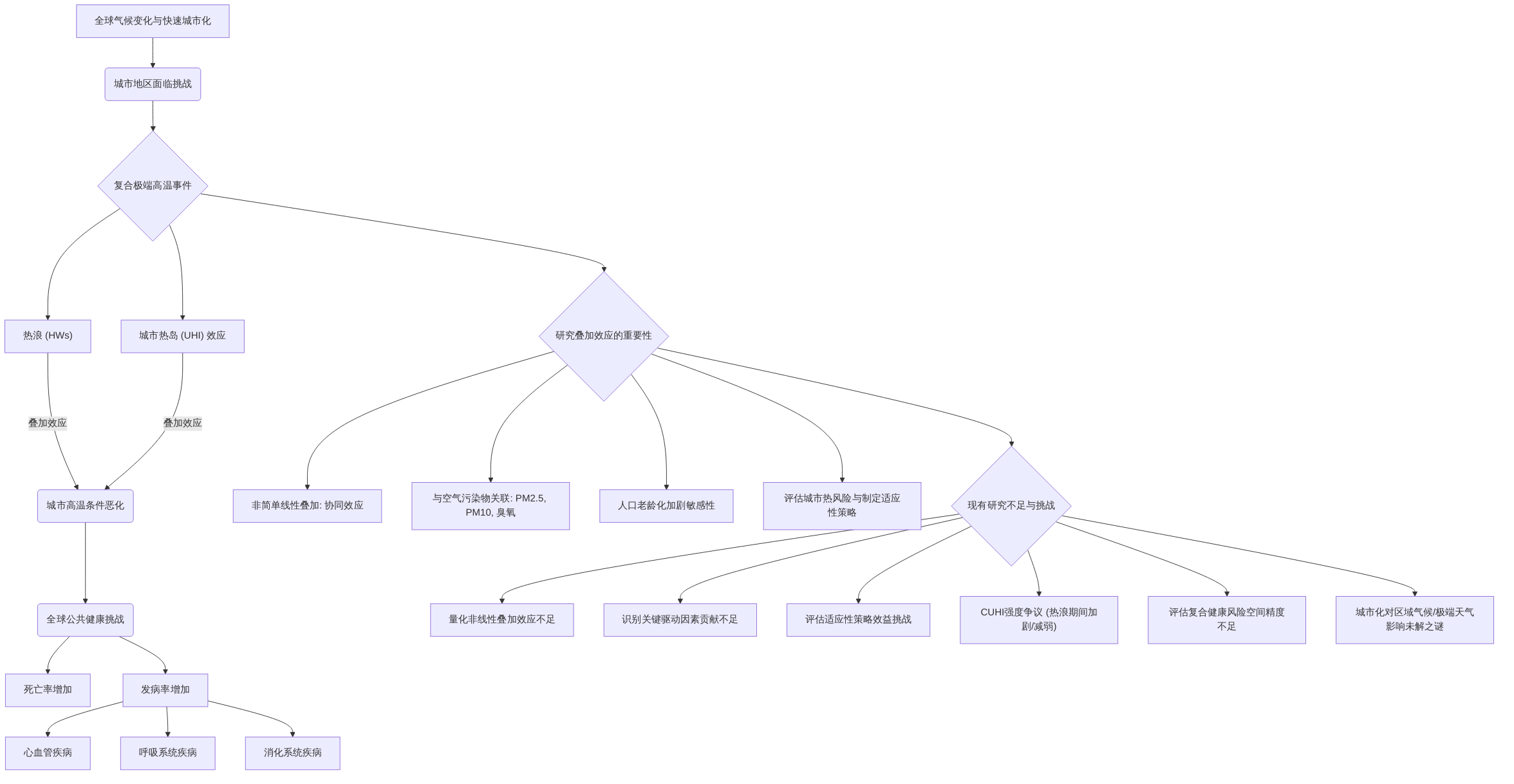

在全球气候变化与快速城市化进程的共同驱动下,城市地区正面临日益严峻的复合极端高温事件挑战,其中热浪(HWs)与城市热岛(UHI)效应的叠加尤为显著。热浪作为一种极端高温事件,其频率和强度在全球范围内均呈现上升趋势,即使在全球变暖停滞期间亦是如此。与此同时,城市化进程导致城市生物物理特性改变,大量人造结构取代自然景观,形成了城市热岛效应,即城市温度显著高于其周边自然环境的现象。这两种现象的交互作用导致城市高温条件进一步恶化,对全球公共健康构成重大挑战,表现为死亡率和发病率的增加,尤其与心血管、呼吸和消化系统疾病密切相关。

研究复合极端高温事件的叠加效应至关重要,原因在于:首先,热浪与城市热岛效应并非简单线性叠加,其相互作用可能产生超越两者单独影响之和的协同效应。此外,越来越多的证据表明,极端高温事件还与空气污染物(如PM2.5、PM10和地表臭氧)水平升高存在密切关联,这种复合环境压力对人体健康构成更高的威胁,并因全球人口老龄化加剧而使个体对环境暴露风险的敏感性增加,从而加重整体疾病负担。因此,深入理解这些复合效应对于评估城市热风险并制定有效的适应性策略具有现实意义。

尽管现有研究已对极端高温或空气污染的单一健康影响进行了广泛探讨,但在量化不同极端事件间的非线性叠加效应方面仍存在显著不足。具体而言,当前研究在识别导致复合极端高温事件的关键驱动因素的相对贡献、以及评估适应性策略的实际效益等方面面临挑战。例如,对于热浪期间城市冠层热岛(CUHI)强度是否加剧或减弱的讨论尚未达成共识,这可能与热浪定义差异、气候背景、局地环流和城市形态结构等多种因素有关。此外,在评估复合健康风险的空间精度方面也存在不足。城市化对区域气候和极端天气(包括温度、风、边界层结构、云、空气污染、降水和极端事件)的影响仍有诸多未解之谜,亟需更深入的研究以应对这些挑战和研究空白。

本综述旨在对复合极端高温事件对城市热风险的叠加效应进行系统性回顾与综合分析。承接引言部分对研究背景和重要性的阐述,本综述的结构安排如下:首先,将深入探讨复合极端事件的类型、其内部的相互作用机制及其深层次的驱动因素,以建立对该现象的全面认知。其次,本综述将评估复合极端高温事件对城市热环境以及居民健康风险的量化影响,特别关注其协同效应所带来的潜在危害,旨在阐明这些事件如何超越单一极端事件的影响。此部分将着重分析极端高温与城市冠层热岛效应的协同作用及其驱动因素,旨在为高温监测、预测和预警系统以及城市规划提供理论基础和技术支持。接着,本综述将详细分析当前用于评估和分析城市热风险的方法论,包括观测数据和建模方法,旨在为读者提供风险评估工具的全面视角。最后,本综述将总结现有研究中城市应对策略的有效性,并针对当前研究的局限性,如样本量限制、方法论约束或未解决的研究问题,展望未来研究的前瞻性方向和重点,旨在为城市规划者提供基于证据的区域特定公共卫生策略和环境干预措施。本综述旨在为相关领域的研究人员和政策制定者提供全面的参考,不仅揭示现有研究的局限性,同时为未来的研究指明方向,以应对气候变化背景下日益严峻的城市热风险挑战。

1.1 研究背景与重要性

在全球气候变化与快速城市化进程的共同驱动下,城市地区面临着日益严峻的复合极端高温事件挑战,其中热浪(HWs)与城市热岛(UHI)效应的叠加尤为显著。热浪作为一种极端高温事件,其频率和强度在全球范围内均呈现上升趋势,即使在全球变暖暂停期间亦是如此。与此同时,城市化进程导致城市生物物理特性改变,大量人造结构取代自然景观,形成了城市热岛效应,即城市温度显著高于其周边自然环境的现象。这两种现象的交互作用导致城市高温条件进一步恶化,对全球公共健康构成重大挑战,表现为死亡率和发病率的增加,尤其与心血管、呼吸和消化系统疾病密切相关。

研究复合极端高温事件的叠加效应至关重要,原因在于:首先,热浪与城市热岛效应并非简单线性叠加,其相互作用可能产生超越两者单独影响之和的协同效应。此外,越来越多的证据表明,极端高温事件还与空气污染物(如PM2.5、PM10和地表臭氧)水平升高存在密切关联,这种复合环境压力对人体健康构成更高的威胁,并因全球人口老龄化加剧而使个体对环境暴露风险的敏感性增加,从而加重整体疾病负担。因此,深入理解这些复合效应对于评估城市热风险并制定有效的适应性策略具有现实意义。

尽管现有研究已对极端高温或空气污染的单一健康影响进行了广泛探讨,但在量化不同极端事件间的非线性叠加效应方面仍存在显著不足。具体而言,当前研究在识别导致复合极端高温事件的关键驱动因素的相对贡献、以及评估适应性策略的实际效益等方面面临挑战。例如,对于热浪期间城市冠层热岛(CUHI)强度是否加剧或减弱的讨论尚未达成共识,这可能与热浪定义差异、气候背景、局地环流和城市形态结构等多种因素有关。此外,在评估复合健康风险的空间精度方面也存在不足。城市化对区域气候和极端天气(包括温度、风、边界层结构、云、空气污染、降水和极端事件)的影响仍有诸多未解之谜,亟需更深入的研究以应对这些挑战和研究空白。本综述旨在系统梳理和综合现有研究成果,填补上述研究空白,为未来研究方向和城市应对策略提供更强有力的理论依据和实践指导。

1.2 综述目的与结构

本综述旨在对复合极端高温事件对城市热风险的叠加效应进行系统性回顾与综合分析。承接引言部分对研究背景和重要性的阐述,本综述的结构安排如下:首先,将深入探讨复合极端事件的类型、其内部的相互作用机制及其深层次的驱动因素,以建立对该现象的全面认知。其次,本综述将评估复合极端高温事件对城市热环境以及居民健康风险的量化影响,特别关注其协同效应所带来的潜在危害,旨在阐明这些事件如何超越单一极端事件的影响。此部分将着重分析极端高温与城市冠层热岛效应的协同作用及其驱动因素,旨在为高温监测、预测和预警系统以及城市规划提供理论基础和技术支持。接着,本综述将详细分析当前用于评估和分析城市热风险的方法论,包括观测数据和建模方法,旨在为读者提供风险评估工具的全面视角。最后,本综述将总结现有研究中城市应对策略的有效性,并针对当前研究的局限性,如样本量限制、方法论约束或未解决的研究问题,展望未来研究的前瞻性方向和重点,旨在为城市规划者提供基于证据的区域特定公共卫生策略和环境干预措施。本综述旨在为相关领域的研究人员和政策制定者提供全面的参考,不仅揭示现有研究的局限性,同时为未来的研究指明方向,以应对气候变化背景下日益严峻的城市热风险挑战。

2. 城市化、复合极端事件的类型、相互作用与驱动因素

在深入探讨复合极端高温事件对城市热风险的叠加效应之前,本章将首先界定相关极端事件的类型,并剖析它们之间的复杂相互作用机制及其背后的主要驱动因素,为后续的风险评估与应对策略提供理论基础。本章节旨在提供一个全面的框架,以理解城市化进程在极端高温事件发生、强度及其复合效应中的核心作用。

首先,本章将明确界定“极端事件”的不同类型,特别是热浪和城市热岛(UHI)的多种识别标准,并指出当前定义不统一所带来的挑战,为后续研究的互操作性奠定基础。其次,将深入剖析热浪与UHI、热浪与空气污染等复合极端事件之间的复杂相互作用机制。城市化通过改变地表热特性、风场和边界层结构,显著影响这些复合事件的形成和强度。我们将详细阐述能量平衡过程变化、人为热排放、城市下垫面特性与城市形态以及边界层结构变化在协同效应中的具体作用,并探讨当前研究中关于协同效应增强或减弱的争议及其归因。最后,本章将识别并分析驱动复合极端事件发生和强度的关键因素,包括大尺度气候背景、局地环流模式以及城市形态与下垫面类型。特别是,将评估局部气候区(LCZ)分类方法在量化这些驱动因素中的优势与局限性。通过系统性地阐述这些内容,本章旨在为理解复合极端高温事件对城市热风险的叠加效应提供坚实的理论支撑,并为未来的风险评估与适应策略研究指明方向。

2.1 极端事件的类型与界定

在复合极端高温事件的研究中,对“极端事件”进行清晰且统一的界定是确保研究结果可比性与政策有效性的基础。然而,当前研究领域中,极端事件的定义,特别是热浪和城市热岛(UHI)的识别标准,存在显著差异,这直接影响了对这些事件协同效应的评估。

热浪通常被定义为日最高气温达到或超过特定阈值并持续数天的天气过程。然而,由于地理环境的多样性,全球不同国家和地区对热浪的定义存在显著差异。例如,世界气象组织(WMO)将热浪定义为日最高气温超过32°C并持续3天以上,而美国国家海洋和大气管理局(NOAA)则通过白天热浪指数连续3小时超过40.5°C或预期在任何时间超过46.5°C来发布高温预警。荷兰皇家气象研究所(KNMI)的标准是日最高气温超过25°C并持续5天以上,其中至少3天最高气温超过30°C。在中国,中国气象局(CMA)将热浪定义为最高气温连续三天超过35°C。这些基于单变量(如最高气温)的定义方法在识别热浪时引入了不确定性,尤其是在评估昼夜条件下冠层城市热岛(CUHI)的加剧或减弱效应时。为了克服这一局限性,部分学者尝试采用双变量识别方法,同时考虑日最高和日最低气温超过阈值并持续多天,或要求昼夜高温按特定顺序发生,例如北京的热浪事件可能涉及仅白天极端高温、仅夜间极端高温或同时涉及昼夜高温并存在特定的时间序列。

城市热岛效应的定义也呈现多样性。UHI效应最初被定义为城市中心与周边乡村地区近地表气温的差异,即冠层城市热岛(CUHI),其测量通常在地面上方1.5米至2米处进行,位于城市冠层内。随着卫星遥感技术的发展,研究人员能够远程测量城市区域的辐射地表温度(LST),从而衍生出地表城市热岛(SUHI)的概念,即城市区域与周围乡村区域LST的差异。除了CUHI和SUHI,UHI还被扩展定义为边界层UHI(描述城市边界层中高于乡村对应区域的空气温度,高度约为地表上方1-2公里)和地下UHI(涉及城市地下的温度升高)。此外,城市湿岛(UMI)或城市干岛(UDI)效应则用于衡量城市空气与乡村背景空气之间湿度含量的差异,其中UDI通常指较低的湿度含量。CUHI本身被定义为城市冠层温度高于郊区和农村地区的现象,主要由城市下垫面性质变化和人为热排放引起。

这些定义上的不统一对研究结果的可比性带来了严峻挑战。例如,UHI强度受背景气候、城市规模、降雨量、云覆盖和沿海反馈等多种因素的影响,而热浪定义的差异则直接导致了协同效应评估的不一致性。目前热浪定义缺乏统一标准,导致对热浪与CUHI相互作用的理解存在不确定性。这种定义差异不仅影响了模型模拟的准确性,降低了预警系统的有效性,也制约了跨区域政策制定的可移植性。

为了应对这些挑战,标准化极端事件的定义显得尤为必要。潜在的标准化路径可能包括:其一,建立全球或区域性的极端事件通用阈值,并辅以本地化调整机制,以兼顾区域气候特征和城市特异性。其二,推广多标准并行研究方法,鼓励研究者在报告结果时明确所采用的定义标准,并进行敏感性分析,评估不同定义对研究结论的影响。此外,发展和推广基于多变量的复合极端事件识别方法,如结合气温、湿度、风速等多维度数据,以更全面地捕捉极端事件的复杂性,将有助于提升研究的严谨性和适用性。

2.2 复合极端事件的相互作用机制

热浪与城市热岛(UHI)、热浪与空气污染等复合极端事件并非简单叠加,而是通过复杂的相互作用机制共同影响城市热风险。城市化在这些机制中扮演关键角色,其通过改变地表热特性、风场和边界层结构,显著影响复合事件的形成和强度。

1. 热浪与城市热岛的协同效应

热浪与冠层城市热岛(CUHI)之间存在复杂的耦合效应,其叠加增强的物理机制受多方面因素影响。

- 能量平衡过程变化:城市不透水表面增加导致地表反照率降低,吸收更多太阳辐射,加剧CUHI效应。城市蒸散量的减少进一步增强了CUHI效应。

- 人为热排放:城市高密度建筑和人类活动(如交通、工业、空调使用)产生大量人为热,尤其在人口密集区域,显著增加城市热负荷,从而增强CUHI强度。

- 城市下垫面特性与城市形态:城市建筑增加了地表粗糙度,导致风速降低,不利于城市热量散发。高密度建筑区域有利于CUHI的形成和热浪持续时间的延长。局部气候区(LCZs)的概念将城市下垫面细分为17种基本类型,用于更精确地评估不同城市形态对CUHI的影响,LCZ类型对CUHII有显著影响,并与热浪、风速和距离市中心的位置共同决定。

- 边界层结构变化:热浪通常由天气尺度高压系统引起,抑制对流云的形成,导致多风、无云的天气条件,这会影响城市边界层的结构,进而调制热浪与CUHI的协同效应。热浪期间,城市地区湿度较低和风速减小也会显著增强CUHI值。

2. 热浪与空气污染的协同效应

极端高温与空气污染(尤其是PM2.5、PM10等颗粒物以及地表臭氧)的协同作用机制更为复杂,其对健康的影响并非简单叠加,而是通过非线性关联和阈值效应共同作用。例如,特定的温度阈值和污染物浓度水平与心血管和呼吸系统疾病入院率的不成比例急剧上升相关,表明暴露的强度和持续时间是影响负面健康结果的关键因素。尽管城市气溶胶对局地降水的影响已被讨论,但关于复合极端高温事件(如热浪与空气污染)之间相互作用的物理机制,以及辐射、对流、蒸散等能量平衡过程的具体变化,现有研究尚未提供详细阐述或量化数据。

3. 协同效应增强或减弱的争议与归因

当前研究对于热浪期间CUHI是加剧还是减弱的结论存在差异。例如,北京、上海和广州等城市在热浪期间CUHII显著增强,而珀斯、费城和巴尔的摩等城市则观察到CUHII减弱或无明显增强。这表明热浪与CUHI的耦合效应存在显著区域差异,需要考虑具体研究方法、地理位置以及其他影响因素,如城市类型(沿海城市、内陆城市)、季节差异以及人类活动对能量平衡的具体贡献。

4. 研究空白与未来方向

尽管已有研究揭示了复合极端事件的部分相互作用机制,但在复合极端高温事件(如热浪与空气污染)之间相互作用的物理机制,以及辐射、对流、蒸散等能量平衡过程的具体变化方面,仍存在研究空白。未来的研究应通过高精度观测数据和多尺度模型集成来解析这些复杂的机制,以更全面地理解城市化、气候变化与复合极端事件之间的相互作用,为城市热风险管理提供更精准的科学依据。

2.3 复合极端事件的驱动因素与调制作用

复合极端高温事件(如热浪与城市冠层热岛效应(CUHI)或空气污染的协同作用)对城市热风险的叠加效应受多种因素的驱动与调制。这些因素涵盖大尺度气候背景、局地环流模式以及城市形态与下垫面类型,它们共同影响城市内部的热量传输与累积,进而调制复合极端事件的强度。

大尺度气候背景对城市热浪与CUHI的协同效应具有显著影响。研究表明,不同气候区城市化的贡献存在差异。在湿润气候区,城市化对热浪趋势的增强作用更为明显,而在干旱或半干旱地区,其贡献则不显著甚至呈现负相关。例如,美国温带气候区的城市,其热浪与CUHI的协同效应更为显著,而在干旱区域则相对不明显。观测和模型证据亦支持地表城市热岛(SUHI)在干燥气候下较小,而在潮湿气候下较大的结论。此外,城市大小、降雨、云量以及沿海反馈等背景气候条件也影响城市热岛强度。

局地环流模式在调制城市极端高温事件时空分布中发挥关键作用。其中,海陆风环流对沿海城市热环境影响显著。海风能够将冷湿空气带入城市,从而降低冠层城市热岛强度指数(CUHII),尤其在白天更为明显;然而,在城市下风向区域,热量传输可能导致CUHII增强。以上海为例,沿海站点在海陆风日间的CUHII显著低于无海陆风日。山谷风环流对山谷城市的热量传输具有复杂影响。在兰州等山谷城市,热浪期间增强的山谷风环流通常会增加风速,不利于热浪和强CUHII的发生;但同时,山谷风也可能增强地表热通量,部分抵消平流冷却作用。此外,由山体引起的局部气流下沉导致的焚风效应,可在背风坡引发干燥和气温的快速升高,例如太行山脉东坡的焚风效应。城市化不仅改变了自然景观,还通过影响风场和环流,导致城市区域风速减小或因城市热岛热力环流而加速气流,并增加湍流动能,使城市边界层在白天更快增长和更深。

城市形态结构和下垫面类型是影响城市内部热量传输和累积的关键因素。城市空间异质性,如土地覆盖、城市下垫面粗糙度、建筑高度和天空视角因子,直接导致近地表气温分布不均匀。城市地表反照率通常低于农村地区,导致城市吸收更多太阳辐射,加剧CUHI效应。同时,城市蒸发量的减少也是CUHI效应增强的重要原因。高密度建筑区域由于降低风速,能够延长热浪持续时间,从而增强热浪与CUHI的协同效应。人为热通量对CUHII的影响显著,尤其在高密度和高层建筑区域。此外,城市与乡村植被覆盖的差异对SUHI和CUHI均有影响。城市空气动力学平滑度通过调节对流冷却影响城市热岛效应(UHI),并且UHI与城市气溶胶之间的耦合也通过气溶胶的辐射效应被观测到。

在评估城市热环境和复合效应方面,局部气候区(LCZ)分类方法相较于传统城市-郊区划分方法展现出优势。LCZ分类通过对城市形态进行精细化划分,有助于从城市形态角度量化热浪与CUHI的协同作用。研究表明,不同LCZ下的CUHII差异显著,且受热浪、风速和LCZ距市中心位置的共同决定。例如,上海高密度LCZ1和LCZ2的CUHII、热浪次数和持续时间显著高于低密度LCZ4,但低密度LCZ5的平均CUHII却与高密度LCZ1相似,这表明城市形态的复杂性及其对热环境的影响需要更精细的分类方法来捕捉。LCZ分类能够提供更具可比性的研究结果,因为它将不同城市的相似物理环境归为一类,从而减少了因城市定义差异导致的可比性问题。然而,LCZ分类的局限性在于其需要详细的地理空间数据,且分类标准在特定复杂城市环境中可能仍需进一步细化。传统城市-郊区划分方法虽然操作简便,但其对“城市”和“郊区”的定义往往粗糙且标准化程度低,严重影响了不同研究结果的可比性,难以捕捉城市内部精细的热环境异质性。因此,LCZ分类在评估城市热环境和复合效应中具有显著优势,能够更准确地反映城市形态对热量传输和累积的调制作用,从而提高研究结果的可比性和科学性。未来的研究应进一步探索LCZ分类在不同气候区和城市类型中的适用性,并结合高分辨率模型模拟,以更全面地理解复合极端事件的驱动因素与调制作用。

3. 复合极端高温事件对城市环境与社会系统的影响评估

| 影响领域 | 具体影响 | 关键特征/挑战 |

|---|---|---|

| 城市热环境 | - 地表温度(SUHI)和空气温度(CUHI)显著升高 | - 热异常在夏季夜晚突出,受绿地、反射率、垂直结构影响 |

| - 热浪期间CUHII显著增强(多数城市) | - CUHII增幅因城市而异(例:北京夜间1.26°C,上海0.9-1.0°C,首尔4.5°C) | |

| - 增温/减弱争议:观测偏差、模型局限性、城市形态、背景气候等 | - 日变化模式:通常09:00和18:00最低,中午或午夜峰值 | |

| 其他气候要素 | - 城市风场改变(粗糙度增加,风速降低) | - 边界层结构变化(湍流增强,边界层升高) |

| - 影响云形成(热浪高压系统抑制对流云) | - 影响空气污染物扩散(UHI可能助扩散,但排放增加导致净累积) | |

| 人体健康 | - 热浪与空气污染复合作用,非线性叠加效应 | - 达到特定阈值时,心血管/呼吸系统疾病入院率急剧上升 |

| - 加剧区域性过度增温,影响热舒适度 | - 高风险区域与脆弱人群(老年人口集中区,工业区附近)相关联 | |

| - 热射病发病率、死亡率增加(需量化) | - 缺乏不同人群受影响的量化数据,社会不公平影响待关注 | |

| 基础设施 | - 增加能源消耗(城市热岛效应) | - 对特定基础设施(电网、交通、建筑材料)的直接量化影响研究不足 |

| 能源 | - 城市热岛效应导致能源消耗增加 | - 缺乏复合高温条件下具体能源系统脆弱性的量化研究 |

| 生态系统 | - 城市绿地缓解UHI | - 复合高温可能削弱植被蒸腾作用,反向影响热环境 |

| - 对城市生物多样性、生态系统稳定性的量化影响不足 | - 城市水体热容对局地温度调节作用需深入研究 | |

| 水资源 | - 城市化增加洪水风险(不透水地表) | - 复合高温事件如何影响水质、水量平衡、地下水补给、干旱/洪水频率研究不足 |

| - 当前研究在城市水文和生物地球化学循环方面存在局限性 | - 缺乏与城市化、气候变化、水资源相互作用的全面量化评估 |

本章旨在全面评估复合极端高温事件对城市热环境及其他气候要素的量化影响,并深入探讨其对人体健康、城市基础设施、能源、生态系统和水资源等城市社会系统的多维度挑战。随着全球气候变化和城市化进程的加速,城市作为人类活动的主要载体,正面临日益严峻的极端高温挑战。这些挑战不仅表现为气温的普遍升高,更在于热浪与城市热岛效应(UHI)、空气污染等多种气候和环境要素的复合作用,对城市的热风险产生了显著的叠加效应。理解这些复合效应的量化特征及其对城市各系统的具体影响,是制定有效适应和缓解策略的关键。

本章首先将聚焦于复合极端高温事件对城市热环境及其他气候要素的量化影响。城市化通过改变地表特性,导致地表温度(SUHI)和空气温度(CUHI)的显著升高,尤其在夜间表现更为突出。城市的热异常程度受城市绿地比例、地表反射率、城市垂直结构以及乡村区域土地利用/土地覆盖类型等多种生物物理和形态特征的综合影响。研究表明,热浪期间城市冠层热岛效应(CUHII)通常会显著增强,不同城市增温幅度各异,但具体增强或减弱的结论仍存在争议,这可能与观测偏差、模型局限性、城市形态差异及背景气候条件等复杂因素有关。此外,城市化还会通过改变地表粗糙度、影响风场、调制大气边界层结构、云形成以及空气污染物扩散,进而对城市气候产生更为广泛的影响。

其次,本章将深入分析复合极端高温事件对人体健康的影响。热浪与空气污染的复合作用对人体健康构成严峻挑战,其叠加效应呈现非线性关联和阈值效应,可导致心血管和呼吸系统疾病的入院率不成比例地急剧上升。城市热岛效应加剧了区域性过度增温,对居民热舒适度产生不利影响,尤其对低收入社区和老年人等脆弱人群构成更高的风险。

最后,本章将探讨复合极端高温事件对城市基础设施、能源、生态系统和水资源的具体影响。城市化进程导致的城市热岛效应已证实会增加能源消耗,但对特定城市基础设施在复合高温条件下的直接量化影响仍需深入研究。城市化还通过改变城市水文学,增加城市洪水风险,但复合极端高温事件如何具体影响水资源质量、水量平衡及城市水文循环,仍是当前研究的局限所在。此外,尽管城市绿地在缓解城市热环境方面发挥着关键作用,但复合极端高温事件可能通过削弱植被蒸腾作用等方式反向影响城市热环境,对城市生态系统稳定性和生物多样性的影响也需进一步量化和评估。

本章的综合分析旨在揭示复合极端高温事件对城市环境和社会系统的全面挑战,为未来研究指明方向,并为制定更具韧性和可持续性的城市发展策略提供科学依据。

3.1 对城市热环境及其他气候要素的量化影响

城市化进程与复合极端高温事件共同作用,对城市热环境产生了显著的量化影响,主要体现在地表温度(SUHI)和空气温度(CUHI)的升高上。城市区域普遍比周围乡村环境更热,这种热异常在夏季夜晚尤为突出。城市的热异常程度受多种生物物理和形态特征的影响,包括城市绿地比例、地表反射率、城市垂直结构以及参考乡村区域的土地利用/土地覆盖类型。SUHI与CUHI的日变化模式通常相反,表现为CUHI在夜间较高,而SUHI在白天较高。尽管长期来看,除亚洲和非洲等城市化加速地区外,气候学平均SUHI和CUHI在过去几十年中并未显著增加,但城市极端热事件的趋势因其复合事件的可能性而更具不确定性。

热浪期间,城市冠层热岛效应(CUHII)通常会显著增强。多项研究量化了这种增温幅度:北京在热浪期间夜间最大CUHII增加了1.26°C;上海平均CUHII增加了0.9°C,2013年至2018年期间平均增幅为0.8°C至1.0°C;首尔的最大CUHII增加了4.5°C;美国50个城市平均CUHII高出0.4°C–0.6°C;纽约、华盛顿和巴尔的摩的CUHII被放大1°C–2°C。CUHII的日变化在不同城市间亦存在差异,例如,通常在地方时(LST)09:00和18:00达到最小值,而在中午或午夜达到峰值。

然而,关于热浪期间CUHI增强或减弱的结论存在争议。部分研究发现热浪期间CUHI增强不明显,甚至减弱。例如,珀斯的夜间CUHI在热浪期间减弱,费城未显示明显增强,而巴尔的摩的复合事件研究甚至显示CUHII有下降趋势。这种差异可能源于多种因素。首先,观测偏差和模型局限性可能导致结果不一致。不同研究可能采用不同的测量方法(如地基观测、卫星遥感)和模型参数化方案,从而引入不确定性。其次,城市形态差异是重要原因。不同城市的建筑布局、容积率、绿地覆盖和材料特性差异显著,这些因素直接影响城市能量平衡和热量储存与释放。例如,致密、高层的城市结构可能在白天吸收更多太阳辐射,夜间缓慢释放,从而放大CUHI;而开阔、绿地多的城市则可能表现出较弱的CUHI效应。第三,背景气候条件对CUHI与热浪的耦合效应具有调节作用。例如,在湿润气候区,蒸散发可能在一定程度上缓解热岛效应,而在干旱气候区,缺乏植被的城市表面可能导致更强的增温。此外,特定的能量平衡过程变化,如辐射平衡、感热和潜热通量的相对贡献,以及城市化导致的湍流和湍流输送的改变,都可能影响CUHII在热浪期间的响应。当环境风弱时,UHI效应倾向于在城市区域周围形成自含式环流(城市穹顶);而当环境风强时,流型则类似于羽流(城市羽流),这进一步调制了城市热量扩散。因此,CUHI与热浪的耦合效应存在显著的区域差异,需要深入研究并考虑具体研究方法、地理位置和影响因素。

除了对城市热环境的直接影响,城市化还通过改变城市下垫面特性,进而调制城市风场、大气边界层结构、云形成和空气污染物扩散。城市建筑的存在增加了地表粗糙度,通常会降低城市风速,这不利于城市热量的散发。然而,在某些特定条件下,如热浪期间的山谷风环流可能增加风速,这表明风场响应的复杂性。城市化显著影响边界层内的湍流和湍流输送,导致城市区域上空因粗糙度增加和浮力通量增强而产生更快的增长和更高的边界层。热浪期间通常由天气尺度高压系统引起,严重抑制对流云的形成,导致多风无云的天气条件,从而进一步影响城市边界层结构。此外,城市气溶胶对其周围区域的空气质量产生显著影响,尽管UHI效应可能有助于污染物扩散,但城市气溶胶排放的增加通常会导致地表污染物净累积。

3.2 对人体健康的影响

复合极端高温事件,特别是伴随空气污染的热浪,对人体健康构成了严峻挑战,其叠加效应并非简单的线性累加,而是呈现出显著的非线性关联和阈值效应。研究表明,当环境温度和污染物浓度达到特定阈值时,心血管和呼吸系统疾病的入院率会不成比例地急剧上升,这强调了暴露强度和持续时间在负面健康结果中的关键作用。热浪本身已被证实是导致心血管、呼吸和消化系统疾病的重要原因,极端情况下可直接导致死亡。

城市化进程及其伴随的城市冠层热岛(CUHI)效应加剧了区域性过度增温,从而严重影响居民健康。城市热岛(UHI)相关的微气象变化对人体热舒适度产生不利影响,并通过生理等效温度(PET)、通用热气候指数(UTCI)和平均投票百分比(PMV)等指标量化了UHI相关的热应激和能源应激。例如,在查尼亚地区的分析显示,地表温度显著降低了,PET平均降低了,表明缓解措施可以有效改善局部热环境。

在健康风险的空间分布上,城市内部存在显著异质性。以上海为例,对极端温度和空气污染暴露的城市范围空间风险评估显示,在人口和社会经济特征方面表现出明显脆弱性的高风险区域,其健康风险显著升高。具体而言,城市中心的老年人口集中区以及工业区附近,风险水平显著升高,这凸显了针对环境压力敏感人群采取区域特定策略和干预措施的重要性。尽管已有研究强调了低收入社区和老年人在城市热应激中面临更高的风险,但目前关于复合极端高温事件(如热浪与空气污染)对热射病发病率、死亡率增加、心血管和呼吸系统疾病恶化等具体量化数据,以及不同人群受影响的相对风险的量化仍有待深入。

现有研究在健康风险量化方法上存在优缺点。尽管一些研究通过生理等效温度(PET)等指标量化了热应激,并揭示了复合效应的非线性和阈值特征,但在不同人群受影响的相对风险和更详细的健康结局(如热射病发病率和死亡率)的量化方面仍存在不足。此外,社会不公平在热风险暴露中的影响,以及不同政策和干预措施可能产生的公平性问题,也是未来研究需要关注的重要方向。例如,如何确保缓解城市热岛效应和改善空气质量的措施能够公平惠及所有社区,特别是那些脆弱人群,是未来研究和政策制定中需要深入探讨的关键问题。

3.3 对城市基础设施、能源、生态系统和水资源的影响

复合极端高温事件对城市系统产生多方面影响,尤其体现在对城市基础设施韧性、能源消耗模式以及城市生态系统和水资源管理的压力上。城市化进程显著加剧了城市热岛效应(UHI),进而导致能源消耗增加,这一现象在维也纳、摩德纳、德里以及美国多个城市均有体现。尽管现有研究强调了UHI对能源需求的直接影响,但对特定城市基础设施(如电网、交通系统、建筑材料)在复合极端高温条件下的直接量化影响研究尚显不足。

城市化不仅影响能源消耗,还对城市水文学产生深远影响。例如,不透水地表的大量存在导致城市洪水风险增加。然而,针对复合极端高温事件如何具体影响城市水资源,包括加剧蒸发、降低水质、增加城市内涝风险、影响地下水补给以及诱发更频繁的干旱和洪水事件等方面的研究仍存在不足。这凸显了当前研究在城市水文和城市生物地球化学循环方面的局限性。

城市绿地和生态系统在缓解城市热环境方面发挥着关键作用。城市植被被认为能有效缓解UHI,通过调节城市辐射、热通量和水文循环来降低局部温度。然而,复合极端高温事件可能通过削弱城市植被的蒸腾作用,改变水体热容对局地温度的调节作用,进而反向影响城市热环境。此外,当前研究尚未深入探讨城市化对生物多样性的直接影响,以及复合极端高温事件对城市生态系统整体稳定性的具体压力。因此,未来的研究应侧重于量化复合极端高温事件对城市水资源和生物多样性的具体影响,并深入探究其对城市水文和生物地球化学循环的复杂反馈机制,以全面理解并提升城市应对气候变化的韧性。

4. 复合极端事件风险评估与分析方法

在深入剖析复合极端高温事件的类型、相互作用机制及其对城市热风险的影响之后,本章将重点阐述用于评估这些风险的现有观测手段、数值模拟模型和风险评估框架。通过对这些方法进行批判性分析,旨在为更准确、更全面的风险管理提供坚实的方法论支撑 。

城市化进程对区域气候和极端天气事件的影响日益显著,使得复合极端高温事件(如热浪与城市热岛效应叠加)成为城市面临的严峻挑战。准确评估这些事件的风险需要多维度的数据获取、复杂的数值模拟以及健全的风险评估框架。首先,在数据获取方面,传统原位观测与先进遥感技术相结合,能够提供城市热环境和空气污染的关键信息。然而,每种方法均存在固有局限性,如传统气象站空间覆盖不足和遥感数据受天气条件限制等,这些都为复合风险的精确量化带来了挑战。其次,数值模拟模型在捕捉城市气候和极端事件的复杂非线性相互作用方面发挥着核心作用,从简化的经验模型到精细化的城市冠层模型和计算流体力学模型,其复杂度和精度不断提升。然而,模型在表示城市植被、人为热和景观灌溉等方面仍存在不确定性,需要进一步改进。最后,在风险评估框架方面,政府间气候变化专门委员会(IPCC)的“危害-暴露-脆弱性”框架为系统性识别和评估城市面临的多重环境压力提供了理论基础。尽管该框架在网格级健康风险评估中取得了成功,但其在处理多重环境压力源非线性相互作用、数据可获得性以及社会经济脆弱性指标整合方面仍面临挑战。

因此,本章将围绕观测与遥感数据获取、数值模拟与空间分析模型以及风险评估与脆弱性分析三个方面展开,旨在全面梳理现有研究进展,剖析其优势与不足,并探讨未来研究方向,以期为城市应对复合极端高温事件提供更精准、更具前瞻性的方法论指导。

4.1 观测与遥感数据获取

在复合极端高温事件对城市热风险的叠加效应研究中,城市热环境与空气污染的观测与测量是核心环节。该领域的研究综合运用了多种实地方法与遥感技术,以期全面捕捉城市气象与环境要素的动态变化。

传统的城市化对局部气候的影响分析常通过比较城市区域及其周边乡村区域的观测数据进行。城市热岛(UHI)效应的量化可以通过原位观测和遥感估算两种途径实现。原位观测手段包括标准气象站、研究级气象站、众包观测站以及车载或智能设备传感器,这些方法提供了直接、局部的温度和空气质量数据。例如,地面的空气质量监测数据能提供高分辨率的暴露指数。然而,传统气象站的代表性可能不足,其稀疏的分布难以捕捉城市内部复杂的空间异质性。众包数据虽有助于提高城市区域的监测密度,但其数据质量控制程序仍需进一步完善,以确保数据的准确性和可靠性。

遥感技术,如无人机、飞机以及极轨和地球同步卫星的地表温度(LST)数据,因其广泛的空间覆盖范围在城市热环境监测中发挥着关键作用。卫星衍生的地表温度测量数据和地面空气质量监测数据相结合,能够提供空间和时间上均有较高分辨率的暴露指数,这对于评估极端热事件和空气污染的复合健康风险至关重要。然而,卫星观测也存在局限性,例如在空间分辨率或长期记录方面可能不足,且易受晴空条件和发射率假设的影响。对于降水研究,虽然原位雨量计仍是主要观测手段,但卫星降水数据有助于区分城市上风和下风区域的降水分布,尽管其分辨率不足以完全隔离小到中型城市区域的细微变化。

在评估准确性方面,传统研究常将研究区域简单划分为城市和郊区类型,通过城市站点和参考站点的平均温差计算冠层城市热岛强度(CUHII)。这种单一的划分方法忽略了城市内部气象要素的差异性,从而影响了CUHI的准确评估。为提高评估准确性,局部气候区(LCZs)分类方法被提出并广泛应用。LCZs将城市划分为具有相似地表覆盖、建筑结构和人类活动特征的均匀区域,有助于更精细地表征城市内部的热环境差异。通过结合LCZs分类,可以更准确地评估不同城市地貌对热环境的影响,进而提升复合风险评估的精度。

当前研究在数据源的时间、空间分辨率和数据连续性方面仍面临挑战。例如,在上海进行的复合风险评估研究中,虽然整合了多源遥感数据和健康结果数据集,并实现了1公里×1公里的空间分辨率,但如何在不同数据源之间实现无缝融合和校准,以确保数据连续性和一致性,仍是需要深入探讨的问题。未来研究应着力于开发更高效的数据融合技术,提升多源观测数据的协同利用能力,并加强对新型众包数据和遥感技术的质量控制与验证,以克服现有数据限制,为更准确地评估复合极端高温事件对城市热风险的叠加效应提供坚实的数据支撑。

4.2 数值模拟与空间分析模型

在城市气候和极端高温事件研究中,数值模拟与空间分析模型发挥着关键作用,旨在捕捉复杂的非线性相互作用并提升模拟精度与可解释性。目前已发展出多种类型的模型,涵盖从经验模型到精细化城市冠层模型的不同复杂程度。

简化的经验模型基于观测统计关系,具有计算效率高的优点,但其普适性受限于特定区域和条件。块状/板状城市模型(slab urban models)作为零阶效应的代表,虽然计算效率高,但未能包含具体的城市特征,限制了其在细致模拟方面的应用。

为了更精确地模拟城市表面与大气的能量和动量交换,单层城市冠层模型(SLUCMs)被引入,考虑了街谷几何、辐射和城市冠层流分量,并常与中尺度或全球大气模型耦合使用。在此基础上,多层城市冠层模型(MLUCMs),例如BEP模型,进一步以三维方式处理城市表面,能够模拟动量、热量和水分通量的垂直分布,提供了更为详尽的城市气候刻画。城市建筑能量模型(BEMs),如BEP-BEM模型,则更进一步细化了室内外能量交换,对城市热环境的模拟更为全面。

在更小尺度上,建筑解析模型如计算流体力学(CFD)和大涡模拟(LES)能够显式解析城市气流,可用于模拟由城市热岛效应(UHI)引起的城市气流、中尺度环流以及UHI与海风的相互作用,为理解局部热环境提供了精细的视角。集成城市建模系统如WRF/urban,结合了多种城市建模方法和高分辨率城市土地利用数据,显著提升了城市气候模拟的综合能力。在区域到全球尺度上,全球地球系统模型中的城市模块,如Community Land Model (CLM)中的CLM Urban (CLMU),尽管包含简化,仍是城市气候研究的重要工具。

除了城市气候模拟,城市空气污染模型(如UAM和UFORE)和WRF-Chem模型也被用于模拟污染物传输和城市化对空气质量的影响,这对于理解复合极端事件的健康风险至关重要。

在空间分析模型方面,局部气候区(LCZs)分类方法为城市下垫面提供了标准化的分类体系,有助于更准确地进行城市冠层热岛效应(CUHI)的区域和全球尺度比较研究。通过利用LCZs,学者们能够量化热浪与CUHI的协同作用,并发现不同LCZs下的CUHII存在显著差异,且受热浪、风速和LCZs距市中心位置共同决定。例如,WRF模拟结果在新加坡的一项研究中显示,热浪期间CUHII并未加剧,这与地面观测结果一致。

近年来,可解释的空间机器学习模型在量化极端温度和空气污染对健康的协同效应方面展现出巨大潜力。这类模型在预测精度与可解释性之间取得平衡,使其能够探究热应激和污染水平之间复杂的非线性相互作用,并实现空间精细化的健康风险评估。

尽管模型取得了显著进展,但在表示城市植被、人为热、景观灌溉等方面仍存在不确定性,且一些关键城市过程在模型中缺失。未来的研究方向应包括通过模型耦合或引入更先进的模型架构(如深度学习、因果推断模型)来提高模拟精度和可解释性,尤其是在捕捉复合极端高温事件对城市热风险的叠加效应方面。

4.3 风险评估与脆弱性分析

复合极端高温事件的风险评估与脆弱性分析是当前气候变化研究中的核心议题。现有研究在探讨这些事件的影响时,普遍采用或借鉴了IPCC的“危害-暴露-脆弱性”评估框架,以系统性地识别和评估城市面临的多重环境压力。例如,有研究利用此框架对城市范围内的健康风险进行了网格级(1平方公里)分析,成功识别出因人口和社会经济特征而高度脆弱的区域,如城市中心的老年人口集中区和工业区附近,这为区域特定干预策略的制定提供了依据。这种精细化的空间评估有助于精准定位最易受环境压力源影响的人群和区域。

然而,尽管“危害-暴露-脆弱性”框架在理论上具有普适性,但在实际应用中仍面临诸多挑战。例如,在处理多重环境压力源非线性相互作用时,现有评估框架的局限性日益凸显。城市化对区域气候和极端天气事件的物理影响虽已被广泛关注,但部分研究并未将这些影响纳入一个全面的风险评估框架下进行详细阐述,也缺乏多因子风险指数构建、情景分析或GIS空间分析在复合极端高温事件风险评估中的具体应用案例。这表明在数据获取、指标选择以及不确定性处理方面存在显著挑战。

此外,实际应用中还面临数据可获得性、指标权重设定主观性以及如何有效整合社会经济脆弱性指标等困难。例如,尽管有研究提及城市环境对极端水文气象事件的脆弱性高,并引用了关于城市洪水风险的研究,但未能将其融入一个全面的风险评估框架进行探讨。这凸显了在将物理影响与社会脆弱性进行有效融合方面的不足。未来的研究应致力于开发更先进的评估框架,能够更好地捕捉多重环境压力源之间的非线性关系,并克服数据限制和指标整合的挑战。这需要跨学科的整合,将气候科学、社会科学、城市规划和公共卫生等领域的知识和方法相结合,以提供更全面、更精确的风险评估和脆弱性分析。

5. 城市应对策略与前瞻性研究展望

本章旨在对现有研究中为应对复合极端高温事件而提出的城市规划和政策干预策略进行全面总结与评估,并系统地梳理当前研究面临的关键挑战与不足。在此基础上,本章将进一步展望未来的研究优先方向,并提出创新的解决方案,以期为提升城市韧性和可持续发展提供坚实的科学支撑。随着全球气候变化的加剧和城市化进程的加速,城市热风险问题日益凸显,尤其是在复合极端高温事件背景下,其对城市环境、居民健康和社会经济系统构成了严峻挑战。因此,本章的探讨将为城市管理者和研究人员提供应对此类复合风险的策略框架和前瞻性思考,以促进城市在复杂多变的环境中实现可持续发展与社会公平。

5.1 城市规划与政策干预策略

为应对复合极端高温事件对城市热风险的叠加效应,现有研究强调了城市规划与政策干预策略在减轻未来极端高温事件频率和强度方面的重要性。这些策略旨在增强城市可持续性,并促进城市环境中的社会空间公正。

在具体缓解策略方面,多种建模研究已致力于评估城市热岛(UHI)缓解措施的效率,主要包括城市绿化、高反照率屋顶和路面材料、增加城市水体以及改变城市形态等。城市绿化被广泛认为是有效的策略,通过增加植被覆盖显著降低地表温度和生理等效温度(PET)。例如,在查尼亚,地表温度可降低5°C,PET平均降低2.2°C;在多伦多,植被覆盖增加10%可使气温和PET降低0.8°C。尽管城市绿化在冬季落叶后冷却潜力有所降低,但仍能有效减少风寒并提供遮荫。地表增亮,即使用高反照率材料,在多项独立案例研究中也显示出显著的冷却效果。例如,在新加坡,气温可降低达2.5°C或1.3°C,在威尼斯和塞雷斯则分别实现了1.7°C和6.5°C的冷却效果。然而,需要注意的是,通过反照率管理缓解UHI可能存在增加地表空气污染的潜在负面影响。研究还表明,当多种缓解方法,如反照率管理与城市水体、城市形态改变结合综合实施时,整体冷却效果会得到增强。

在政策制定层面,应根据复合极端事件的健康风险评估结果,制定针对高风险区域和脆弱人群的区域特定公共卫生策略和环境干预措施。这有助于促进城市可持续发展和社会公平。现有研究还强调了对热浪和冠层城市热岛(CUHI)导致城市过度增温的机制和调控因素进行更全面理解的必要性,以更好地预测和评估未来的极端高温事件。

然而,现有策略的适用性和公平性在不同社会经济背景、社区类型(如老旧城区与新兴区域)以及不同收入群体间仍需进行批判性评估。当前的研究尚未深入探讨具体措施可能加剧不平等的机制,例如绿化空间可能集中在高收入社区,以及冷却中心的可达性对弱势群体的限制。未来的研究和政策制定应着重探讨如何通过社区参与和需求导向的方式,确保城市适应性策略的普惠性和公平性,避免可能加剧的社会不平等现象。

5.2 现有研究的挑战与不足

当前关于复合极端高温事件对城市热风险叠加效应的研究虽然取得了一定进展,但仍面临多方面的挑战与不足。这些局限性主要体现在数据获取、模型不确定性、机制理解不完善以及跨学科整合不足等方面。

首先,数据稀缺性是制约该领域深入研究的核心问题。具体而言,城市热环境观测数据存在显著局限性,例如缺乏城市垂直廓线和长期记录,难以有效捕捉城市内部复杂的热空间异质性。尤其在量化城市冠层热岛效应(CUHI)时,众包数据质量控制、观测站选择以及元数据一致性问题尤为突出,这限制了对城市热岛强度及其动态变化的精确评估。此外,数据的时效性和分辨率不足,特别是难以捕捉快速变化的环境条件和个体暴露差异,进一步限制了研究的精细化程度。数据稀缺的根本原因可能包括成本高昂、部署和维护先进观测设备的技术限制,以及缺乏协调统一的数据共享机制。

其次,模型不确定性是另一个显著挑战。当前模型在模拟城市复杂过程方面存在简化假设,导致模拟结果与实际情况存在偏差。具体表现为城市植被处理不足、模型参数不确定性(如人为热排放、灌溉、建筑墙体功能等)以及关键城市水文学和生物地球化学过程的缺失。模型尺度依赖性也使得不同尺度的模型集成和结果解释变得复杂。此外,尽管可解释的空间机器学习模型已被应用于协同风险评估,但对于更复杂的非线性相互作用机制的深层物理和化学解释仍有待探索,这限制了模型预测的可靠性和解释能力。

第三,对形成机制的理解不完善以及研究结果的普适性问题阻碍了该领域的全面发展。目前对热浪没有统一的定义标准,不同定义会影响热浪的发生时间、持续时间和频率,进而导致对热浪与CUHI相互作用的理解存在不确定性,例如CUHI在热浪期间是加剧还是减弱的结论尚无共识。不同区域热浪与CUHI耦合效应存在显著差异,且不同城市在热浪期间CUHII的变化方向也未达成共识,这使得现有研究结果的普适性受到质疑,需要深入考虑具体研究方法、地理位置和其他影响因素。此外,多数研究侧重于城市热力学过程及其对温度和降水平均状态及趋势的影响,而对城市水文学(如地下水、洪水、干旱、水质)、城市生物地球化学循环、城市形态空间异质性、详细城市能量和建筑结构影响,以及对区域和大规模水文气候的复杂反馈等方面的研究不足。传统CUHI研究简单地将研究区域划分为城市和郊区,忽略了城市内部气象要素的差异,尽管局部气候区(LCZs)的概念已提出,但针对城市不同方向热差异的研究仍然较少。在不同气候背景和局地环流下,城市过度增温的形成机制仍缺乏全面理解。

最后,跨学科视角的不足限制了对城市热风险的全面评估和综合策略的制定。气候科学与公共卫生、社会学、经济学等学科的脱节,导致对复合极端高温事件对社会经济影响的量化不足。例如,现有研究在评估具体干预措施的效果方面未提供详细量化数据,这限制了政策制定的具体指导意义。研究者与利益相关者之间的沟通不足也阻碍了研究成果向实际应用的转化。这种学科壁垒使得难以从系统层面理解城市热风险的复杂性,并提出综合性的解决方案。

5.3 未来研究展望与创新方向

为了更全面地理解和应对复合极端高温事件对城市热风险的叠加效应,未来的研究应聚焦于以下创新方向:

标准化与多指标热浪定义统一 当前研究中热浪定义的多样性给结果的可比性带来了挑战。因此,未来的研究应推动国际组织制定普适性且具有区域适应性的多指标热浪定义框架,该框架需综合考虑气温、持续时间、湿度以及人体热舒适度指标(如湿球黑球温度,WBGT)。通过结合机器学习算法识别最优阈值,并建立全球统一的热浪数据库和API接口,将有效促进不同区域和研究之间的数据共享与结果可比性,从而解决数据可比性问题上的创新性。

多维度复合极端事件的整合研究 为更精准地量化多维度叠加风险,亟需开发新的多变量复合风险评估模型,例如基于Copula函数、分位数回归或可解释机器学习方法。这些模型将有助于揭示复合极端事件对城市韧性、人体健康和社会经济系统的协同影响,并深入理解极端高温与空气污染协同作用背后的物理、化学和生物学机制。

城市内部精细尺度热环境的动态监测与模拟 未来研究应将重点从单一郊区扩展到城市内部,深入分析不同城市形态指标(如局部气候区,LCZs)对局部热环境的影响。通过利用高分辨率遥感、地面传感器网络和移动测量技术,构建城市三维热环境大数据平台,并结合先进的城市气候模型和数据同化技术,实现城市内部不同局部气候区的高精度模拟和预测。例如,可利用边缘计算和5G通信技术实现实时数据传输与处理,从而提升对城市热环境空间差异的理解。同时,应建立协调的长期综合城市观测网络,并对现有城市数据集进行综合、质量控制并公开,尤其要完善众包数据的质量控制流程。

量化关键驱动因素的贡献与机制 深化对不同气候背景和局地环流下城市过度增温形成机制的全面理解至关重要,包括海陆风、山谷风和焚风等局地环流对热浪与冠层城市热岛(CUHI)协同作用的调制机制。利用高分辨率耦合模型(如WRF-UCM),通过精细化敏感性实验,定量解析海陆风、山谷风、城市峡谷效应、人为热排放、城市绿化和水体在极端高温期间对城市能量收支和局地气温的调控机制,将有助于提升未来极端高温事件的预测和评估能力,并实现更精确的归因分析。

人类适应行为与干预措施的量化评估 未来研究应将气候物理模型与社会经济模型、行为心理学模型相结合,利用成本效益分析和多目标优化方法,量化不同适应性策略在不同复合极端高温情景下的实际降温效益和健康效益。通过情景模拟评估不同干预措施的成本效益和有效性,例如对城市绿化、透水铺装、建筑节能改造等具体城市规划和政策干预措施进行量化评估。此外,可开发基于代理的模拟模型(Agent-Based Models, ABMs)来捕捉个体行为和集体效应,并整合社会经济不平等、行为适应(如空调使用、户外活动模式)等因素纳入风险评估框架,全面理解复合环境压力下的健康不平等及其影响机制。

构建精细化、多维度的城市热健康风险预警与管理系统 开发集成多源数据(气象、遥感、人口普查、医疗记录)和可解释人工智能模型(如图神经网络、强化学习)的GIS平台,量化不同环境压力源之间的非线性协同健康效应,并预测不同气候变化情景下的健康负担。开发实时预警系统,为高风险社区提供定制化、行动导向的预警信息,可借鉴大数据、人工智能、物联网在其他领域的成功应用。同时,利用可穿戴设备、移动监测等新兴技术,获取更精细的个体暴露数据,结合大数据和人工智能方法,对不同人群(如老年人、儿童、户外工作者、慢性病患者等)的脆弱性进行更深入的分析,从而实现更精准的健康风险管理。

加强跨学科与政策转化研究 未来的研究应打破学科壁垒,促进气象学、气候科学、城市规划、公共卫生、环境工程、社会学和经济学等多学科的深度融合。通过“科学-政策”对话平台、共建实验项目和政策模拟,将研究发现转化为可操作的城市规划指南、公共卫生干预策略和风险管理政策,确保研究成果能够切实提升城市应对复合极端事件的能力。应鼓励科学家与最终用户(如利益相关者和决策者)之间建立更紧密的联系和合作,以推动循证决策和可操作的城市科学发展,并强调“共同生产知识”的重要性。此外,将研究方法应用于不同气候区、城市形态和发展水平的城市,以验证其结果的普适性,并识别不同地理背景下的特有风险模式,对未来深入理解和应对气候变化带来的复合环境健康挑战至关重要。

6. 结论

本综述深入探讨了城市化对区域气候和极端天气事件产生的多方面影响,并着重阐述了复合极端事件对城市热风险的叠加效应。研究表明,城市化显著改变了局部气候,表现为城市热岛效应(UHI)、大气边界层结构变化、风模式扰动、云形成及空气污染物扩散模式的改变,甚至对降水和极端风暴的强度和频率产生影响。城市区域普遍比周边环境温度更高,尤其在夏季夜晚,这种热异常程度与城市生物物理和形态特征及其参照乡村土地利用模式密切相关。值得注意的是,地表城市热岛(SUHI)和冠层城市热岛(CUHI)的昼夜变化模式在多数城市中呈现相反趋势,且城市化对极端热事件的具体贡献仍存在不确定性。

复合极端事件,特别是极端高温与空气污染的协同作用,被证实能够显著加剧城市热风险和公共健康风险。这种叠加效应并非简单的线性叠加,而是呈现出复杂的非线性特征和显著的空间异质性,高风险区域通常与特定的人口和社会经济特征紧密关联。类似地,热浪(HWs)与冠层城市热岛(CUHI)之间的相互作用亦复杂且存在争议,主要受到热浪定义、气候背景、局地环流和城市形态结构等多重因素的影响。不同热浪定义会引发其发生时间、持续时间和频率的差异,进而影响与CUHI的协同效应。气候背景(如湿润与干旱气候)和局地环流(如海陆风、山谷风)对热浪与CUHI的协同效应具有显著的调制作用,导致不同区域结果的差异性。城市化程度、城市形态、土地覆盖和人为热排放等因素也深刻影响着这种协同作用,导致城市过度增温的时空分布不均匀,影响因素复杂多样且具有变异性。

尽管科学理解和建模能力取得了显著进步,但在城市物理、水文和生物地球化学过程及其复杂相互作用方面仍存在重要的不确定性。本综述通过识别现有研究的不足,为未来研究指明了方向。未来的研究优先方向应包括:建立协调的长期综合城市观测网络,以获取更全面的数据;整合现有异构数据集,提升数据利用效率;降低跨尺度模型的不确定性,提高模拟精度;评估模型在极端条件下的性能,确保其在应对未来气候变化时的可靠性;加强观测与建模的整合,实现数据与模型的有效协同;应用机器学习和数据同化等先进技术,提升预测和分析能力;以及促进科学家与终端用户之间的紧密合作,以应对日益严峻的城市挑战和公共卫生挑战。尤其需要注重对脆弱人群和区域的精确识别与干预,并通过有针对性的城市规划和政策措施,减轻此类风险,增强城市的可持续性,并促进快速发展城市环境中的社会空间公正。

References

Research progress on the synergies between heat waves and canopy urban heat island and their driving factors - Frontiers https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science/articles/10.3389/fenvs.2024.1363837/full

Urbanization Impact on Regional Climate and Extreme Weather: Current Understanding, Uncertainties, and Future Research Direction - Boston University https://sites.bu.edu/efm/files/2022/02/Qian2022\_AAS.pdf

Addressing Synergistic Health Risks of Extreme Heat and Air Pollution Under Climate Change: A Citywide Spatial Assessment in Shanghai, China - AESOP (Indico) https://congress.aesop-planning.eu/event/1/contributions/986/