0. 虚拟现实复原失落文化遗址的跨学科研究进展

1. 引言:虚拟现实在文化遗产保护中的概念、价值与宏观挑战概述

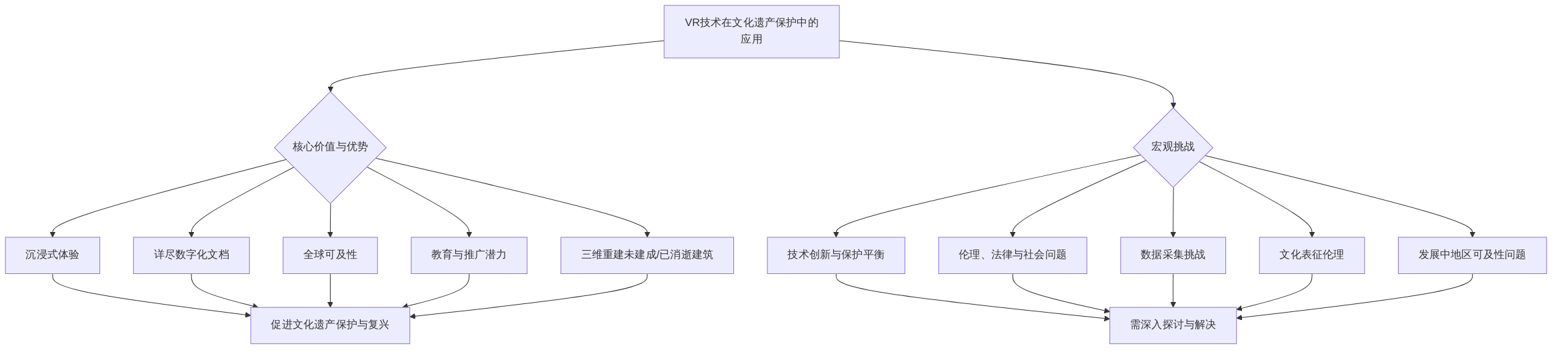

虚拟现实(VR)技术作为一项新兴的前沿技术,在文化遗产保护领域展现出巨大的潜力,其核心价值在于提供沉浸式体验和详尽的数字化文档,从而有效促进文化遗产的保护与复兴 。VR技术源于1980年代后期工业和军事的视觉模拟,现已广泛应用于训练模拟和快速原型制造,并逐步拓展至文化遗产领域 。VR、增强现实(AR)和混合现实(MR)等技术通过创建交互式音频-视觉环境,支持多用户体验,使用户能够进入模拟环境并进行真实互动,从而显著提升对文化遗产的感知和沉浸感 。

VR技术在文化遗产保护中的优势体现在多个维度。首先,它能够实现文化遗产的数字化呈现,打破地理和时间限制,使全球用户都能接触和体验到这些珍贵的历史文化信息,促进了文化的全球可及性 。其次,VR技术在教育和推广方面展现出巨大潜力,通过提供“数字时光穿梭”的沉浸式体验,吸引年轻一代与历史遗址、文物和传统进行互动,从而有效促进文化遗产的传承与复兴 。例如,360度VR视频在无形文化遗产保护中的应用,如Mostar桥跳水项目,不仅能够展示和保存独特的传统,还通过交互式数字叙事,提供了高吸引力的教育娱乐(edutainment)价值 。此外,VR技术还能够用于对未建成或已消逝的历史建筑进行三维重建,使用户能够可视化、探索并“行走”于建筑内部,从而巩固城市历史记忆与用户之间的关系,促进对生活空间的更深层次理解 。主流游戏引擎如Unity和Unreal Engine的投资和发展,使得创建高细节、沉浸式VR体验成为可能,推动了“游戏化”在文化语境下的应用,旨在通过三维再现实现对地点的深入解读和反思 。

然而,VR在文化遗产保护中的应用并非没有挑战。宏观层面,如何在技术创新与文化遗产保护之间取得平衡,以应对潜在的伦理、法律和社会问题,是一个显著的挑战 。此外,数据采集的挑战、文化表征的伦理问题,以及在发展中地区的可及性问题也逐步浮现 。尽管VR技术在提升无形文化遗产的可访问性和用户沉浸度方面表现突出,但其在早期应用中对于技术可行性、高昂的成本以及历史准确性的考量仍需深入探讨。这些挑战为后续章节对VR应用中更为具体的技术、伦理和社会维度挑战的分析奠定了基础,并阐明了本综述的整体逻辑关联性。

2. 虚拟再现核心技术:从数据采集到三维建模与沉浸式呈现

在虚拟现实(VR)环境中复原失落文化遗址,其核心在于多维度技术方法的综合应用,涵盖了从高精度数据采集、精细三维建模到实现沉浸式体验的整个流程。本章节旨在比较不同技术路径在虚拟再现文化遗产方面的差异与效果,评估其在再现不同类型文化遗产时的适用性与鲁棒性。此外,将深入探讨数据采集与处理方法的效率和准确性,并分析在处理不完整、稀疏或受损文化遗产数据时所面临的挑战及其对最终虚拟重建质量的影响。

| 技术方案 | 核心特点 | 适用遗产类型 | 优势 | 劣势 | 数据采集与处理方式 |

|---|---|---|---|---|---|

| 高保真三维模型交互 | 精确重建、细节捕捉 | 现存/部分受损遗产、已消失建筑 | 细节还原度高、身临其境 | 成本高、操作复杂、扫描耗时、数据稀疏挑战 | 三维扫描、专业建模软件、游戏引擎渲染 |

| 历史模拟(游戏软件) | 文献考证、数据补全 | 失落遗址、未建成建筑 | 提升地点价值、叙事清晰 | 依赖历史考证、数据补全需解释性 | 文献资料、档案数据、3D建模软件 |

| 360度VR视频叙事 | 视频内容、沉浸感 | 无形文化遗产 | 沉浸感强、教育娱乐价值高 | 互动性受限、非物理结构重建 | 高分辨率视频拍摄、剪辑 |

在当前研究中,虚拟再现文化遗产的技术方案呈现出多样性,主要包括高保真三维模型交互、历史模拟以及基于360度视频的虚拟场景构建 。这些技术在实现沉浸式体验方面各有侧重,其适用性和鲁棒性因文化遗产类型(如失落遗址、未建成建筑、现存遗产)而异。

例如,针对已消失建筑的再现,一种可复制的VR方法利用游戏软件的潜力,通过文献考证获取历史和档案数据,并在缺失部分进行解释和补全,旨在提升地点价值并提供更清晰、完整的历史演变叙事 。这种方法强调了历史准确性与数据补全的重要性,尤其适用于数据相对稀疏的失落遗址或未建成建筑。

高保真三维建模是VR再现的核心,它通过精确重建历史遗址和文物,捕捉从建筑物形状到纹理的每一个细节,从而提供身临其境的历史体验 。然而,这种方法的挑战在于三维扫描仪的复杂性、高昂成本以及对专业操作人员的需求,且对脆弱或难以触及文物的扫描过程缓慢且耗时 。尽管如此,其在再现现存或部分受损遗产方面的精确度和细节还原度具有显著优势。

与传统三维建模不同,360度VR视频叙事则提供了一种替代性的虚拟再现方式,特别适用于无形文化遗产的展示,如波斯尼亚莫斯塔尔老桥的跳水传统 。这种方法更侧重于通过视频内容提升用户的沉浸感和体验,而非对物理结构进行精确三维重建。因此,其在数据采集和处理上与三维建模存在显著差异,更依赖于高分辨率视频的拍摄与剪辑,而非复杂的点云数据处理或多边形网格优化。

尽管VR在文化遗产虚拟再现中展现出巨大潜力,但现有研究在技术细节的深入探讨上仍存在不足。例如,许多文献在概念性阐述和案例提及方面表现突出,但往往缺乏对具体技术路径、数据采集方法(如传感器参数、精度、扫描范围)、三维建模细节、渲染技术或不同方法在数据处理效率和重建误差率方面的对比数据 。这使得难以全面评估不同技术在处理不完整、稀疏或受损文化遗产数据时的鲁棒性与局限性,也限制了对细节还原度、数据量处理能力、渲染效率等方面性能权衡的深入分析。未来研究应更注重提供这些关键的技术细节和对比数据,以便更准确地评估各种虚拟再现技术在文化遗产保护与传播中的实际效果和潜在瓶颈。

2.1 3D建模与高保真数字化:方法、挑战与真实性考量

在虚拟现实(VR)中复原失落文化遗址的核心在于高保真3D建模与数字化技术,这涵盖了从数据采集、模型构建到渲染优化的全过程。研究显示,多种建模技术与交互方式被应用于历史3D复制中,以期实现对文化遗产的精确再现 。

3.1 建模技术与高保真数据捕捉

在历史3D复制中,3D扫描技术(如激光扫描、摄影测量和特殊光模式)是捕捉文物细节的关键,能够将实物转化为数字版本,并强调高保真数据捕捉的重要性,即确保形状、颜色、纹理和材质与真实物体高度一致 。例如,对于复杂结构和脆弱文物,这种高水平的细节捕捉尤为关键,能够创建与原始文物或建筑几乎相同的数字副本 。

在具体的建模实践中,研究者通常采用专业的3D建模软件进行初期模型构建。例如,在Perugia Fontivegge车站的复原案例中,研究人员利用3D Studio Max软件创建了原始设计的精确三维模型 。随后,为实现沉浸式体验和照片级真实感,该模型通过Datasmith转换插件导入到Unreal Engine开发环境中,以确保几何、摄像机和表面法线等所有预定义模型信息得以完整保留 。在渲染优化方面,为了提升移动设备性能,模型材质通常选用纹理分辨率适中且能保证满意图形输出的材质,同时采用实时全局光照(GI)技术,以避免传统光照贴图“烘焙”过程对性能的影响。通过对初始模型进行优化并减少模型顶点,可以有效实现虚拟体验的流畅运行 。

尽管有研究提及混合现实(MR)模拟方法使用户能够进入模拟环境进行真实互动,暗示了某种形式的3D建模或场景构建,但其缺乏具体的建模技术、软件使用、数据来源或建模挑战的详细信息,也未探讨如何将历史信息准确、有伦理地融入3D模型,以及细节还原度与性能优化之间的平衡策略 。此外,一些研究将重点放在360度虚拟现实(VR)视频叙事,而非传统的3D建模技术来再现文化遗产,因此未涉及3D建模过程、数据来源、建模软件、细节还原度或性能优化的具体信息 。

3.2 挑战与真实性考量

在3D建模与高保真数字化过程中,面临诸多挑战,尤其是在确保历史真实性与避免误导性再现方面。首先,3D扫描仪的复杂性、高昂成本以及对专业操作人员的需求是普遍存在的挑战 。此外,对脆弱或难以触及文物的扫描过程往往缓慢且需要极度小心 。更深层次的挑战在于历史数据稀缺性或不完整性。现有文献并未深入探讨具体的建模软件和技术细节,也未详细阐述如何将历史信息准确、有伦理地融入3D模型,以实现对失落遗址的逼真再现 。文章也未提及细节还原度与性能优化之间的平衡策略,也未涉及基于360度视频的特定技术与应用。此外,对于处理信息缺失、避免过度美化或误导性再现的缺陷,以及3D打印伦理和数字修复伦理的讨论,该文也未提供任何信息 。

3.3 伦理边界与未来方向

数字修复和再现的伦理边界是一个核心议题。3D打印技术在文化遗产保护中的应用及其伦理考量日益受到关注,特别是在重建受损或消失的文化遗产,如叙利亚帕尔米拉遗址时 。然而,3D打印的复制品是否具有与原件相同的文化价值和真实性,以及在重建过程中如何处理历史空白和不确定性,避免过度美化或误导性再现,都是需要深思的问题 。这强调了在使用3D打印技术进行文化遗产重建时,必须进行严格的伦理审查和批判性评估,以确保其对遗产的尊重和准确性 。

对于未建成或已消失建筑的再现,如何在平衡原始设计意图与当前认知之间取得平衡,并处理与物理现场的差异与联系,是未来研究的重要方向。现有研究在处理信息缺失、避免过度美化或误导性再现方面的缺陷,以及3D打印伦理和数字修复伦理的讨论仍有待深入 。未来研究应着重于开发更智能的算法和工具,以弥补历史数据的不足,同时建立明确的伦理指南,确保数字再现的真实性和文化敏感性。

2.2 沉浸式交互与用户体验设计:增强感知、文化共鸣与现场增强

虚拟现实(VR)技术凭借其沉浸式特性,在文化遗产的复原与展示中展现出巨大潜力,尤其体现在增强用户感知、激发文化共鸣及实现现场增强互动方面。通过精心的交互设计与用户体验优化,VR能够显著提升用户对失落文化遗址或未建成项目的理解与情感投入。

1. 沉浸式交互技术与用户体验提升

VR技术通过创建交互式音频-视觉环境,为多用户提供了身临其境的体验,从而增强了用户对文化遗产的感知和理解。这种沉浸式体验不仅提升了用户的审美与联觉体验,还通过互动设计平衡了历史准确性与用户参与度。在技术实现方面,研究表明VR头显(HMD)配合360度视频能够有效模拟历史场景,如莫斯塔尔老桥跳水传统,从而提升用户的沉浸感。

在交互设计上,多种创新方法被应用于提升用户体验。例如,移动端VR应用通过三层编程结构实现了灵活的用户交互:图形界面、模型外部交互(如滑动旋转、捏合缩放)和内部沉浸式体验。特别地,在沉浸式体验层面,引入“FirstPersonCharacter”蓝图实现第一人称视角移动,并激活模型几何体的碰撞检测与“阻塞体积”设置,以限制用户在虚拟环境中的移动范围和防止穿透虚拟对象,这些技术细节共同增强了真实感和交互逻辑性。所有这些层面均采用Unreal Engine的Blueprints可视化脚本方法编程,相较于C++更直观,有助于提高开发效率。此外,手势、专用控制器或眼球追踪等多种交互方式也使学习文化遗产变得更加有趣和令人兴奋。

用户体验评估结果显示,VR框架下的体验对“绩效期望”(Performance Expectancy)产生了显著影响,即用户认为VR体验有助于更好地实现预期目标,而对“努力期望”(Effort Expectancy)的影响不显著,表明用户学习或使用VR系统本身的精力投入并未显著增加。这提示了VR在提供高效且易于使用的文化遗产学习工具方面的潜力。

2. 审美与联觉参与的增强

VR在文化遗产中的应用不仅仅停留在视觉层面,更致力于提升用户的审美和联觉体验。多项研究强调,通过精心的设计,可以提升用户在虚拟博物馆中对艺术和文化遗产的感官沉浸度和情感投入。有研究从哲学层面探讨了虚拟博物馆中审美体验的本质,深化了对用户感知和文化共鸣的理解。此外,通过数字技术传达文化遗产的物质性,对于增强用户对“失落”或“未建成”文化遗产的感知至关重要。

衡量用户审美和联觉体验的潜在指标可以包括用户的主观满意度评分、情感反馈(如通过生理传感器捕捉),以及对虚拟环境中特定文化元素的认知和记忆程度。未来的研究应进一步探索量化这些体验的方法,例如结合心理学和神经科学的理论,深入分析认知科学家和神经科学家提出的审美感知、同理心与审美体验之间的关系,为用户体验设计提供更坚实的理论基础。

3. 现场增强与地理定位的创新

在提升现场感方面,利用GPS信号进行地理定位是一种创新方法。一项面向移动设备开发的VR应用,通过检测用户的地理位置,在设备进入预定义区域时激活双重虚拟体验:用户可旋转和缩放三维模型,随后进入沉浸式体验进行自由导航。这种地理位置限制旨在促使用户亲临现场,对比真实场景与虚拟历史重建,弥补了传统VR体验中缺乏现场感的不足。例如,当无法在私人财产(如车站)放置二维码时,GPS信号读取位置成为一种有效替代方案,确保了物理现场互动。

这种方法在再现已拆除但原址尚存的文化遗产方面具有普适性。然而,该方法在完全无物理现场可供参照的“失落遗址”情境下存在局限性,例如那些考古上只存在理论推测而无明确遗迹的地点。对于这类情境,潜在的替代方案可以是通过“时间旅行”叙事模式,引导用户穿越不同的历史时期,或者结合AI驱动的“可能性”重建,依据历史资料和考古推测生成多种可能的场景,从而在缺乏实物参照的情况下依然提供沉浸式体验。增强现实(AR)作为另一重要技术,也被探讨如何通过将虚拟内容与物理现场联动,增强用户对文物的感知。

4. 研究空白与未来方向

尽管VR在文化遗产复原与展示方面取得了显著进展,当前研究仍存在一些空白。首先,许多研究虽然评估了用户体验,但未能提供更细致的用户感知数据,例如审美、联觉体验的具体反馈,也未记录不同交互模式的A/B测试结果。其次,当前研究缺乏对长期用户行为影响的评估,即VR体验对用户文化认同、历史知识保留以及文化遗产保护意愿的长期作用尚未充分探究。再次,跨文化用户体验差异也是一个重要研究空白,不同文化背景的用户可能对相同的VR内容和交互设计有不同的感知和接受度。最后,个性化适应性研究不足,如何根据用户的兴趣、知识水平和学习风格提供定制化的VR体验仍需深入探索。

未来的研究方向应着重于:1)开发更精细的用户体验评估指标和方法,尤其是针对审美和联觉体验的量化;2)进行大规模、长时间的用户研究,以评估VR在文化遗产保护中的长期效益和影响;3)开展跨文化比较研究,以揭示不同文化背景下VR用户体验的共性和差异;4)探索结合AI、机器学习等技术,实现VR体验的个性化定制和自适应内容生成,从而进一步提升用户参与度和学习效果。

3. 虚拟现实文化遗产再现的跨学科考量:伦理、社会、教育与无形遗产

虚拟现实(VR)技术在复原失落文化遗址方面展现出革新潜力,其应用已超越单纯的技术范畴,深入至多方面的跨学科考量。本章旨在整合文献中关于方法论与伦理考量的讨论,分析不同研究对历史准确性与虚拟重建真实性的观点,探讨在复原过程中如何平衡艺术自由与历史严谨性。此外,本章将比较不同研究对VR在教育和文化推广中作用的评估,突出其在促进公众理解和参与文化遗产保护方面的潜力。总体而言,VR技术不仅为文化遗产的保护和推广提供了新途径,也深刻影响着教育、文化传播、社会记忆和可及性等领域,并强调了文化表征的准确性和尊重性,以及与专家和社区合作的重要性 。

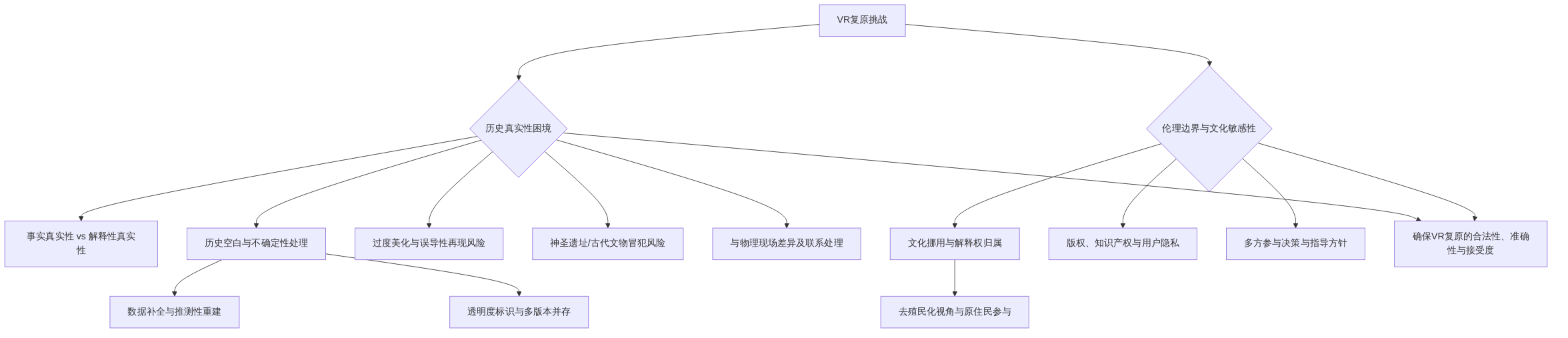

虚拟现实(VR)技术在复原失落文化遗址方面的应用,尽管带来了巨大的潜力,但也伴随着一系列复杂的伦理挑战和历史真实性考量。这些挑战的核心在于如何在数字重建中确保历史信息的准确性、避免误导性呈现,以及如何处理历史空白与不确定性,同时维护文化敏感性并解决法律层面的问题 。

在探讨历史真实性时,区分“解释性真实性”与“事实真实性”具有重要意义。事实真实性侧重于历史数据的精确再现,而解释性真实性则关注对历史事件或遗址深层含义和文化语境的理解与传达。VR重建方案在这两个维度上往往需要进行权衡。例如,某些VR应用可能侧重于提供沉浸式体验,而在细节的历史考证上有所欠缺,这可能导致“过度美化”或“误导性再现”的问题 。

处理历史空白或不确定性是VR复原面临的显著挑战。现有研究尝试采用多种策略,例如通过数据补全技术,根据现有证据和考古学推测进行重建。然而,对于这些推测性重建,透明度标识至关重要,应明确告知用户哪些部分基于史料,哪些基于推测,以避免混淆。如果虚拟版本与实际情况不符,尤其是对于神圣遗址或古代文物,可能冒犯相关社区,从而影响VR复原的真实性与接受度 。为了弥补历史数据与虚拟再现之间的差距并维护文化敏感性,研究者建议与专家和文物所属社区密切合作,并制定明确的指导方针 。这种多方参与的决策机制,特别是原住民社区的参与,能够确保重建过程尊重文化语境和传统知识,避免文化挪用。

对于未建成或已消失建筑的再现,平衡原始设计意图与当前认知是一项复杂任务。VR重建应尽可能依据现存的图纸、文献资料或考古发现来还原设计理念,同时也要认识到这些资料的局限性。处理与物理现场的差异与联系,意味着VR模型应能与现实遗址建立空间对应关系,并在必要时提供差异说明,以避免误导。

此外,VR复原的广泛应用也带来了版权、知识产权和用户隐私等法律问题,这些都需要在国际法律框架下进行规范和管理,以支持技术创新与文化遗产保护之间的平衡 。现有研究正在探索如何通过授权协议、明确的使用条款和数据加密技术来解决这些问题。

进一步深化“伦理边界”的探讨,引入“解释权”和“文化挪用”的概念至关重要。VR复原可能构成某种形式的文化挪用,如果重建过程缺乏透明度,或未能充分尊重原始文化的解释权。为避免此类风险,除了透明的决策机制和多方参与,去殖民化视角应融入整个重建过程,确保文化叙事的主导权归还给原住民或相关社区。在处理历史空白时,除了“推测性重建”和“明确标注”,还可以探讨“多版本并存”的可能性 。这意味着可以呈现不同历史推断下的多种VR复原版本,以尊重历史的不确定性和多元解释,避免单一的、可能具有偏见的叙事。

3.1 伦理考量与历史真实性:权衡与规范

虚拟现实(VR)技术在复原失落文化遗址方面展现出巨大潜力,然而,其应用过程中涉及一系列复杂的伦理挑战与历史真实性考量。这些挑战核心在于如何在数字重建中确保历史信息的准确性、避免误导性呈现,并处理历史空白与不确定性,同时维护文化敏感性并解决法律层面的问题 。

在讨论历史真实性时,区分“解释性真实性”与“事实真实性”至关重要。事实真实性侧重于历史数据的精确再现,而解释性真实性则涉及对历史事件或遗址的深层含义和文化语境的理解与传达。VR重建方案在这两个维度上的表现往往需要权衡。例如,某些VR应用可能侧重于沉浸式体验,而在细节的历史考证上有所欠缺,这可能导致“过度美化”或“误导性再现”的问题 。

处理历史空白或不确定性是VR复原面临的显著挑战。现有研究尝试采用多种策略,例如通过数据补全技术,根据现有证据和考古学推测进行重建。然而,这些推测性重建的透明度标识至关重要,应明确告知用户哪些部分是基于史料,哪些是基于推测,以避免混淆视听。如果虚拟版本与实际情况不符,尤其是对于神圣遗址或古代文物,可能冒犯相关社区,从而影响VR复原的真实性与接受度 。为了弥补历史数据与虚拟再现之间的差距,同时维护文化敏感性,研究者建议与专家和文物所属社区密切合作,并制定明确的指导方针 。这种多方参与的决策机制,特别是原住民社区的参与,能够确保重建过程尊重文化语境和传统知识,避免文化挪用。

对于未建成或已消失建筑的再现,平衡原始设计意图与当前认知是一项复杂任务。VR重建应尽可能依据现存的图纸、文献资料或考古发现来还原设计理念,同时也要认识到这些资料的局限性。处理与物理现场的差异与联系,意味着VR模型应能与现实遗址建立空间对应关系,并在必要时提供差异说明,以避免误导。

此外,VR复原的广泛应用也带来了版权、知识产权和用户隐私等法律问题,这些都需要在国际法律框架下进行规范和管理,以支持技术创新与文化遗产保护之间的平衡 。现有研究正在探索如何通过授权协议、明确的使用条款和数据加密技术来解决这些问题。

进一步深化“伦理边界”的探讨,引入“解释权”和“文化挪用”的概念至关重要。VR复原可能构成某种形式的文化挪用,如果重建过程缺乏透明度,或未能充分尊重原始文化的解释权。为避免此类风险,除了透明的决策机制和多方参与,去殖民化视角应融入整个重建过程,确保文化叙事的主导权归还给原住民或相关社区。在处理历史空白时,除了“推测性重建”和“明确标注”,还可以探讨“多版本并存”的可能性 。这意味着可以呈现不同历史推断下的多种VR复原版本,以尊重历史的不确定性和多元解释,避免单一的、可能具有偏见的叙事。

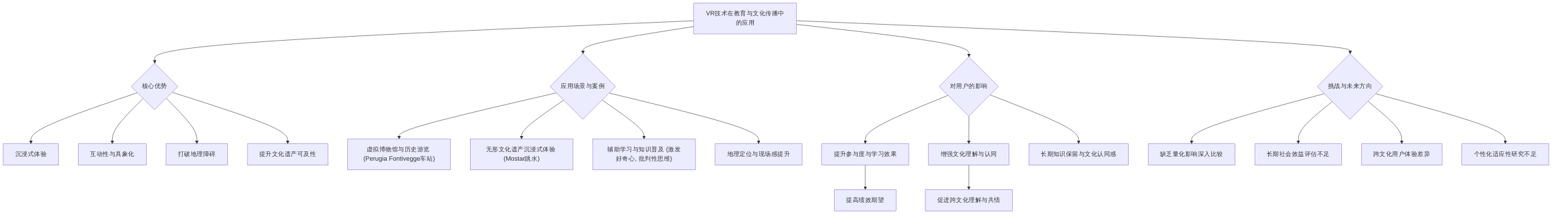

3.2 教育与文化传播:VR的赋能与实践

虚拟现实(VR)技术凭借其独特的沉浸式和互动性特征,在教育和文化传播领域展现出巨大的潜力,为传统文化遗产的推广和知识普及提供了创新的解决方案。VR能够将抽象的历史概念和失落的文化遗址转化为具象化、可感知的体验,从而显著提升用户的参与度、知识获取和文化理解。

VR在教育与文化推广中的应用场景与成功案例 VR在文化教育领域的应用场景广泛,包括但不限于虚拟博物馆、交互式历史游览和无形文化遗产的沉浸式体验。例如,研究表明,VR能够让用户“参观一个从未建造过的历史项目并通过互动和沉浸式场景了解其特点”,甚至近距离观察建筑细节,将无形的历史概念转化为有形的体验,从而为参观者提供了建筑和设计历史的新视角,并重新唤起地方感。这种应用在小范围用户测试中获得了积极反馈,用户高度评价其作为文化丰富工具的价值,认为其可以替代或补充博物馆或历史遗址的传统参观方式。

VR也被广泛应用于无形文化遗产的传播。以Mostar桥跳水项目为例,360度VR视频展现了较高的“教育娱乐”(edutainment)价值,能够吸引观众并帮助他们了解和体验无形文化遗产。通过设计问答(Quiz)环节,研究发现VR体验有助于更好地传递文化信息,增强学习效果,并显著影响用户的“绩效期望”,表明用户认为通过VR能够更有效地学习和理解遗产内容。此外,VR作为教育工具,能够将历史转化为“令人兴奋的冒险”,让儿童沉浸在古代世界,以比传统阅读更有趣的方式参观名胜古迹和文物,从而激发好奇心和对文化遗产的关心。VR通过提供互动和视觉震撼的内容,让学生亲身体验历史,例如虚拟参与金字塔的建造过程,从而更好地记忆历史事实并批判性思考。

VR教育策略对用户影响的量化分析 尽管现有研究普遍认可VR在提升用户参与度、知识获取和文化理解方面的潜力,但在不同VR教育策略对这些量化影响的深入比较方面,仍存在进一步研究的空间。多数研究通过用户反馈和主观评价来衡量效果,例如用户对能够探索未建成历史项目的积极反馈,以及对先进技术作为文化丰富工具的高度评价。这些反馈暗示了VR在增强学习体验、作为虚拟博物馆或交互式游览工具以及吸引年轻一代方面的巨大潜力。通过全球定位系统(GPS)信号进行地理定位,VR应用甚至能够让用户与当前车站进行对比,分析过去理念的演变,从而在建筑和设计历史方面提供新的视角。

VR在促进文化记忆和跨文化理解方面的独特优势与挑战 VR技术在促进文化记忆和跨文化理解方面展现出独特优势。它能够打破地理障碍,使全球学生、研究人员和爱好者无需亲身前往即可访问和探索文化遗产地,促进全球互联互通和共享文化欣赏。此外,VR通过可定制的界面、音频描述和触觉反馈系统,提高了文化遗产对残障人士的可及性。这些优势使得VR在教育中具有吸引学生、帮助理解历史、教授不同文化和促进共情等诸多优点,并与现代教学方法完美契合。

然而,当前的挑战在于如何评估VR教育应用的长期社会效益和文化影响力。现有研究普遍缺乏对VR教育项目设计、具体目标受众和学习效果的深入评估,也未能充分探讨其长期社会效益或文化影响力。

评估VR教育应用长期社会效益和文化影响力的框架与未来方向 为了全面评估VR教育应用的长期社会效益和文化影响力,未来的研究需要建立更为系统和全面的评估框架。该框架应包括:

- 长期追踪研究:通过对用户进行长期追踪,评估其在知识保留、文化认同感和跨文化理解方面的持续变化。这可以通过定期的问卷调查、访谈和知识测试来实现。

- 大规模用户反馈分析:收集并分析来自不同背景、年龄和文化群体的海量用户反馈数据,以识别VR教育应用的普适性和局限性。这需要构建强大的数据分析平台,利用机器学习等技术从非结构化数据中提取有价值的见解。

- 多维度量化指标:除了传统的学习效果评估(如知识测试),还应引入更丰富的量化指标,例如用户的情感投入度、文化同理心水平、行为改变(如参与文化活动意愿)等。

- 跨文化比较研究:系统地比较VR在不同文化背景下的教育应用效果和挑战。现有研究在跨文化教育差异方面存在空白,未来研究应深入探讨VR在促进跨文化理解方面的具体机制和障碍。例如,不同文化对历史叙事、互动方式和沉浸感体验的接受度可能存在差异,这需要定制化的VR教育内容和策略。

此外,未来的研究还应关注VR教育项目具体设计、目标受众的精确界定以及对学习效果和文化理解的更为详细的评估。通过这些努力,可以更准确地评估VR在文化教育领域的真实效用和深远影响,从而指导VR技术在文化遗产保护和传播中的可持续发展。

3.3 无形文化遗产的VR叙事与可及性:创新与挑战

虚拟现实(VR)技术在无形文化遗产(ICH)保护与传播领域展现出巨大的潜力,尤其在克服其非物质性所带来的记录和再现挑战方面。当前研究主要探索VR视频叙事与互动式体验策略,以期捕捉和传递ICH的复杂精髓。

在叙事策略方面,360度VR视频叙事被广泛应用于ICH的再现,例如莫斯塔尔老桥跳水传统的保存与传播。这种单向的沉浸式视频模式能够有效地增强用户对遗产的感知和理解,提供“参与”虚拟跳水的沉浸式体验,从而提升ICH的可及性。然而,其主要缺点在于互动性的限制,可能无法提供深度的个性化体验,且难以捕捉表演艺术中的情感、口述历史中的语境信息等复杂无形元素。相比之下,互动式体验策略则侧重于通过VR中的声音、视频和互动功能,使体验者能够“亲身体验”传统,从而更有效地保存和传播ICH的核心要素,确保文化不会随时间流逝而消散。这种策略在捕捉舞蹈的“感受”、讲故事的“兴奋”或语言的“声音”等非物质精髓方面具有优势。

尽管VR技术在ICH保护中取得了显著进展,但在捕捉和再现复杂无形元素方面仍面临挑战。如何有效地再现舞蹈中的“韵律”、音乐中的“情感”或口述历史中的“语境细微性”是亟待解决的问题。为克服这些瓶颈,未来研究应探索将计算模型与实证方法相结合。例如,结合情感识别、行为模拟等计算模型,可以更精准地捕捉和分析ICH中的情感与行为模式。同时,辅以用户反馈和社会学调查等实证方法,可以验证VR再现的真实性和有效性。新兴技术,特别是人工智能(AI),为ICH的VR叙事提供了新的机遇。例如,利用自然语言处理(NLP)技术生成口述历史的交互式叙事,可以极大地增强叙事的深度和个性化,使叙事内容根据用户的实时互动进行动态调整。此外,结合认知科学、社会学方法以及情感AI、姿态识别等技术,有望更精准地捕捉和传达这些无形元素,从而实现更高保真度的ICH再现。

在可及性方面,VR技术通过其沉浸式特性,能够使更广泛的受众体验和理解ICH,尤其是在解决发展中地区的可负担性和互联网接入挑战方面,通过在简单设备如智能手机上运行VR应用程序并在社区中设立VR使用场所,使得更广泛的人群能够接触到文化遗产。然而,当前研究在普惠性设计方面仍存在不足。已有的研究并未详细探讨为特殊群体(如视觉、听觉、运动障碍者)提供可访问性的具体普惠性设计考量。未来的研究应致力于开发包含语音导航、触觉反馈和可调节用户界面(UI)等功能的VR应用,以确保所有用户,包括特殊群体,都能无障碍地体验ICH。例如,针对视觉障碍者可提供空间音频导航,指导其在虚拟场景中的移动和互动;针对听觉障碍者可提供文本转录、手语翻译或视觉提示;针对运动障碍者可设计基于眼动追踪或语音指令的交互方式。通过实施这些普惠性设计策略,VR有望成为真正普惠的ICH传播工具。

3.4 社会文化记忆与身份认同

虚拟现实(VR)技术在复原失落文化遗址方面的应用,不仅提供了沉浸式的历史体验,更在社会文化记忆的传承与重构、以及个人与集体身份认同的塑造中展现出显著潜力。VR的“时光穿梭”能力使用户能够“感觉与过去有强烈的联系”,使“祖先的故事变得真实和鲜活”,从而帮助“今天的孩子和未来的孩子以全新的方式体验历史”。这种沉浸式叙事和互动体验通过增强用户对文化遗产的情感联结,深化了其对文化记忆和身份的认同。

VR技术能够影响用户对历史事件和文化根源的理解,进而塑造国家、民族或地方认同感。文化遗产保护本身即在于“确保我们不会失去人类的伟大历史和成就”,并通过“传递我们的记忆、文化和祖先的教训”来“连接我们与过去,帮助我们建立归属感和理解我们是谁”。VR通过让用户体验不同时代和地点的景象、声音和氛围,能够“理解和欣赏其他文化”,促进开放心态和尊重多样性,进而“将人们聚集在一起并促进全球理解”。然而,现有研究在评估VR长期社会影响力方面仍存在不足,例如缺乏对VR如何复杂地影响用户对历史事件和文化根源的理解,及其在塑造国家、民族或地方认同感方面潜在负面影响或争议的深入探讨。一些研究则更侧重于360度VR视频对用户沉浸感的提升,以保存特定无形文化遗产的传统,而非更广泛的社会文化记忆或身份认同的塑造。

在叙事策略方面,VR项目可以采用多种方式来激发文化共鸣和增强历史认同。虽然具体的比较研究仍有待深入,但不同叙事策略,如线性叙事、分支叙事和开放世界探索,在引导用户体验、构建历史情境和促进情感投入方面各具优势。例如,强调个体审美体验和联觉体验的研究表明,通过提供沉浸式体验,VR能够影响用户对历史事件和文化根源的理解,从而在塑造认同感方面具有潜力。

为全面评估VR在社会文化记忆和身份认同方面的长期影响,需要建立一套系统的评估框架。该框架应包括长期用户追踪、焦点小组访谈和社会学调查等方法,以深入了解VR体验对用户历史感知、文化认同和集体记忆构建的深层影响。未来研究应着力于识别和克服现有研究在评估VR长期社会影响力方面的局限性,并探讨VR在纪念历史、反思创伤以及弥合过去与现在之间联系方面的具体作用。

此外,在处理有争议历史事件或文化遗址时,VR项目必须高度重视敏感性问题。为避免单一化或偏颇的叙事,确保文化遗产的包容性表达,VR应用应积极探索多元视角的呈现方式。这包括整合不同历史文献、口述历史和当代解读,以构建一个多维度的叙事空间,从而促进批判性思维和对复杂历史的全面理解。

3.5 社区参与与利益相关者管理

在虚拟现实(VR)技术应用于失落文化遗址复原的背景下,社区参与和利益相关者管理是确保项目合法性、文化准确性及社会影响力的关键因素。现有研究间接强调了公众参与和伦理考量的重要性,认为让公众参与文化遗产保护不仅是寻求帮助,更是激发其对共同历史的热情和投入,从而建立与遗产地的联系并产生自豪感。当社区在文化保护中拥有“利害关系”时,他们更有可能为子孙后代积极维护遗产。

伦理考量在文化遗产保护中扮演着重要角色,需要尊重与遗产地和文物相关的价值观和信仰。这包括解决所有权归属、文物是否应归还其原始社区,以及保护工作可能对当地居民产生的影响等问题。为确保复原的准确性与恰当性,建立明确的指导方针并让所有相关方参与决策过程至关重要,透明度和尊重是成功保护工作的基石。

然而,现有文献在社区参与实践方面存在不足。例如,有研究尽管提及了公众参与和伦理考量,但未能提供关于社区共创模式、公众咨询、用户测试反馈机制以及多方协作的具体案例和经验。同时,关于如何平衡不同利益相关者的需求和观点,以及如何构建可持续的社区参与机制和解决潜在利益冲突的深入探讨也相对缺乏。部分研究主要关注VR视频技术在无形遗产保护中的应用,而非多元利益相关者的参与机制。

未来的研究应侧重于开发和评估多样化的社区参与模式,例如通过众包平台、工作坊或公众调查来收集当地居民和专家对虚拟复原内容的反馈。同时,需要比较不同参与模式在提升项目合法性、文化准确性和社会影响力方面的效果。此外,建立透明的决策机制,确保原住民社区或其他文化利益相关者在VR复原项目中的话语权和解释权是未来研究的重要方向。通过案例分析提炼成功和失败的经验,并探索通过利益协商和文化仲裁等方式解决潜在利益冲突的策略,将有助于促进VR复原过程的公平性和文化敏感性。

4. 挑战、前瞻与未来研究方向

虚拟现实(VR)在复原失落文化遗址方面展现出巨大潜力,然而其发展与应用仍面临多重挑战,包括技术瓶颈、伦理困境、用户体验评估的复杂性以及可及性限制等。

当前VR在文化遗产领域的应用仍存在多方面局限。首先,在根本性技术挑战方面,数据稀疏性与高保真重建之间存在矛盾。现有3D扫描设备操作复杂且成本高昂,难以处理脆弱或难以触及的文物,导致数据采集耗时费力且不完整。为克服这一挑战,未来研究应聚焦于AI驱动的智能补全与多模态数据融合。可结合生成式AI(如GAN、扩散模型)和知识图谱技术,基于碎片化考古数据、历史文献和同时期文化风格进行“合理推演”的智能补全。同时,应采用不确定性可视化技术(如透明度、色彩编码)明确标注推演部分,以确保历史严谨性。例如,可以开发一个框架,通过来建模缺失数据,其中为数据,为历史语境。此外,利用多模态数据(文本、图像、GIS、激光点云)融合算法,有望提升数据利用率和重建精度。

其次,伦理与历史真实性的权衡困境是该领域面临的深层挑战。如何确保VR再现的历史真实性与文化敏感性,避免误导性或过度美化的内容,以及处理版权、知识产权和用户隐私等法律问题,是亟待解决的关键问题。针对此,可探索去中心化信任与社区共创平台的模式。引入区块链技术,构建文化遗产数字资产的去中心化信任平台,记录数据来源、修改历史和所有权/使用权,以确保透明度和可追溯性。同时,建立“社区共创”模式,通过众包平台邀请当地居民、历史学家和文化专家参与虚拟重建的内容审核、故事叙述和互动设计,从而确保文化敏感性和多元诠释,而非单一视角。

第三,在用户体验与文化认同的深层挖掘不足方面,当前研究在评估用户接受度、量化审美和联觉体验、以及建立标准化评估指标体系方面仍面临挑战。未来的研究应致力于情感计算与多感官协同沉浸。集成情感计算技术(如面部表情识别、生理信号监测),实时评估用户情绪反应和文化共鸣程度,并据此动态调整虚拟场景的氛围、叙事节奏和互动内容。同时,发展多感官协同VR系统,引入嗅觉(气味发生器)、触觉(触觉反馈装置)甚至温度模拟,构建更深层次的联觉体验,使学习者不仅“看到”历史,更能“感受”历史,从而强化文化认同和记忆。

第四,可及性与全球普及的地理和技术鸿沟限制了VR在文化遗产保护领域的广泛应用。在发展中地区,VR的普及受到设备可负担性和互联网接入的限制。为解决此问题,可推动轻量化WebXR与普惠性部署。开发基于WebXR技术的轻量级VR/AR解决方案,降低对专用硬件的依赖,使智能手机等普及设备即可访问。同时,推动“社区VR体验点”项目,在图书馆、学校、社区中心等公共场所部署易于操作的VR设备,并提供多语言版本和本地化内容,甚至探索离线访问模式,以打破技术和地理壁垒,实现全球文化遗产的普惠性教育和传播。

针对无形文化遗产的保存,捕捉和再现舞蹈、故事、语言等无形文化遗产的“感觉”和“声音”具有挑战性,需要创新的VR音视频和互动功能来保存。本研究虽然通过360度视频展示了提升沉浸感的潜力,但未深入探讨处理信息缺失、避免过度美化或误导性再现的伦理考量,尤其是在无形遗产中可能存在的口述历史版本差异问题。未来的研究应聚焦于沉浸式叙事与互动性增强,探索AI驱动的叙事生成,结合自然语言处理和计算机视觉技术,实现更智能、个性化的互动体验。例如,开发能够根据用户兴趣动态调整故事线或提供实时文化背景知识的AI导览系统。

未来的研究应强调跨学科合作的深度融合。计算机科学、考古学、历史学、文化人类学、心理学、教育学和法律等学科的深度融合是推动VR文化遗产复原发展的关键。可建立由多学科专家组成的联合实验室或研究中心,共同设计实验、分析数据、制定伦理规范,并推动跨学科教育项目,培养兼具技术和人文素养的复合型人才。建立常态化的“考古-计算机-伦理”三方研讨机制,共同制定VR复原的标准和最佳实践。此外,借鉴医学领域“临床-基础”研究结合的模式,建立“田野考古-实验室虚拟重建”的协同机制。

针对高昂的开发和维护成本,未来应关注文化遗产VR项目的可持续发展与长期维护策略。建议开发模块化、可扩展的VR内容管理系统(CMS),支持动态更新和迭代。探索创新的商业模式和资金来源,如文化众筹、政府拨款与企业赞助相结合,并建立全球性的数字遗产共享联盟,降低单个项目的成本压力,确保数字遗产的长期保存和持续创新。可以提出“数字孪生”的概念,将VR复原成果与现实世界的文化遗产进行持续性的数据关联和更新,确保其长期价值。此外,还可以探讨利用云计算、区块链等技术,构建分布式、安全的数字遗产存储和共享平台,应对数据丢失和版权风险。

在评估方法论方面,当前研究在用户体验评估上仍面临挑战,尤其是在量化审美和联觉体验、以及建立标准化的评估指标体系方面。未来的研究应扩大用户测试规模,采用A/B测试、眼动追踪、生物反馈等更科学的量化评估方法,结合问卷、访谈等定性分析,全面评估用户体验和应用效果。同时,将用户群体扩展至不同文化背景、年龄和数字素养的人群,以确保设计的包容性和有效性。可以探讨采用准实验设计、眼动追踪、神经影像学(如fMRI或EEG)等方法,量化用户在沉浸式体验中的认知负荷、情感共鸣和文化学习效果。

针对完全失落遗产的复原挑战,在缺乏物理现场或物理现场完全被破坏的情况下,如何通过结合历史文献、考古发现、专家访谈和AI驱动的“可能性”重建,以及利用“时间旅行”叙事模式,来实现更具历史深度和情感共鸣的虚拟复原,是一个重要的研究方向。可以探索结合神经影像学或心理物理学方法,量化用户在“失落”情境下的共情体验。

此外,VR与其他新兴技术的融合将是未来的重要趋势。VR头显正变得更优秀和更逼真,屏幕更清晰,运动追踪更精准,触觉反馈更真实。AR与VR的融合意味着可以在现实世界中与数字内容互动,例如在自家后院看到古代遗址的数字重建。将无形文化遗产的VR体验融入到开放、互联的元宇宙平台中,允许多用户同时参与、协同体验,并通过区块链技术确保遗产内容的溯源和版权保护,将进一步扩大其传播范围和影响力。

最后,未来的研究还应关注案例普适性局限。建议通过构建多类型文化遗产(如考古遗址、工业遗产、自然地貌中的文化痕迹)的VR项目,采用统一的方法论框架进行对比研究,验证并优化其普适性,而非局限于单一案例。可考虑引入参数化建模与程序化内容生成技术,以适应不同规模和复杂度的遗产项目。

References

EasyChair Preprint Virtual Reality Reconstructions of Ancient Sites: Methodologies and Ethical Considerations https://easychair.org/publications/preprint/plVn/open

Vol. 2 No. 1 (2018) | Studies in Digital Heritage - IU ScholarWorks https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/sdh/issue/view/1590

Virtual Reality Tool for Cultural Heritage Preservation - EMB Global https://blog.emb.global/virtual-reality-tools/

VR Video Storytelling for Intangible Cultural Heritage Preservation - Eurographics https://diglib.eg.org/items/9ed56aa0-41b6-455e-816b-0dd598c9d44c

Virtual Reality as a Method of Promoting Architectural Cultural Heritage and Cultural Memory - UGD Academic Repository https://eprints.ugd.edu.mk/23296/

CULTURAL HERITAGE AND VIRTUAL REALITY: APPLICATION FOR VISUALIZATION OF HISTORICAL 3D REPRODUCTION https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XLVIII-M-2-2023/203/2023/isprs-archives-XLVIII-M-2-2023-203-2023.pdf

Virtual Reality and Cultural Preservation: Innovating the Past, Protecting the Future https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hapscpbs/article/view/38953

Improving Accessibility to Intangible Cultural Heritage Preservation using Virtual Reality. https://eprints.bournemouth.ac.uk/33562/