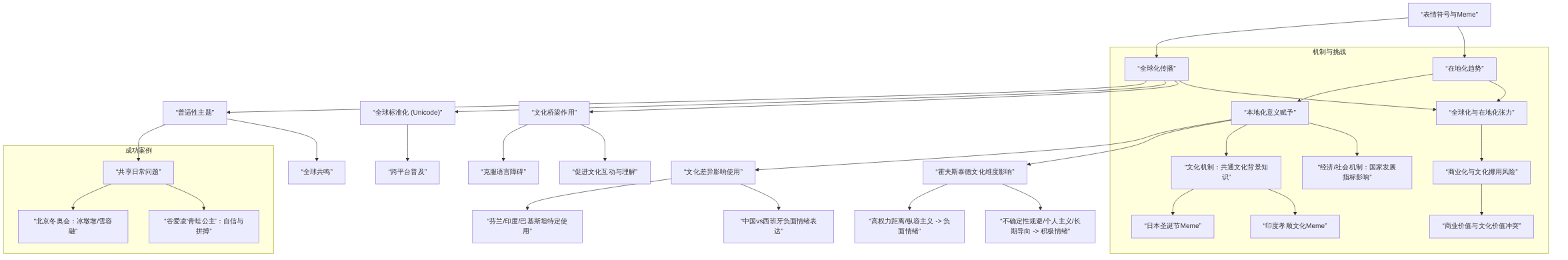

0. 跨文化短视频表情包的符号传播路径系统回顾

1. 引言:背景、意义与研究概览

在数字时代全球化背景下,跨文化交流的复杂性与重要性日益凸显。短视频,以TikTok为典型代表,作为一种新兴媒介,其普及性对当代交流方式产生了深远影响,通过结合音频和视觉符号,构建了多样化且充满活力的视听环境,使用户能够创造并分享独特内容,显著影响了年轻一代的交流模式。尽管平台鼓励创意表达,但也可能导致内容同质化趋势。然而,TikTok在促进文化多样性交流方面展现出积极潜力,例如2022年北京冬奥会期间短视频表情包的传播,即证明了其在弥合文化差异、促进情感共鸣方面的有效性。

在此背景下,表情符号(emoji)和表情包(meme)作为独特的视觉符号形式,在跨文化传播中展现出巨大的潜力和挑战。表情符号起源于20世纪90年代末的日本,由栗田穣崇创建,其日文原意为“图片字符”。随着通信技术和互联网的普及,表情符号的使用迅速增长,已发展成为一种全球性的视觉语言,广泛集成于Facebook、Twitter、Instagram和WhatsApp等主流社交媒体平台,现全球Unicode标准中已包含3000多种表情符号。它们作为视觉标记,能够丰富数字互动,填补书面文本与面对面交流中非语言线索(如面部表情、语调、手势)之间的空白,从而增强情感表达和交流清晰度,并促进情感沟通与关系质量的提升。

与此同时,表情包(memes)作为承载幽默文本和信息的“微模板”,已不再局限于娱乐玩笑。该术语由生物学家Richard Dawkins于1976年在其著作《自私的基因》中首次提出,旨在解释文化信息的传播方式。在互联网文化中,表情包常用于描述被广泛分享的、通常具有幽默感的文字、视频、图片或其组合形式。表情包因其非语言性、视觉冲击力和情感感染力,能够有效克服语言障碍、口音和地域差异等沟通困难,显著促进跨文化交流,并反映当代现实和文化刻板印象,进而推动全球化的实现。

现有研究普遍强调表情符号和表情包在文化表达和包容性方面的作用。它们不仅作为一种工具用于分享信息、情感、观点及独特视角,而且能够以引人入胜且高效的方式呈现信息,并通过不同媒体轻松分享给无限受众。然而,表情符号和表情包的跨文化解释差异,可能导致误解,尤其是在意见与信息难以区分的社交媒体环境中,误导性表情包的可能性不容忽视,这些挑战为后续研究奠定了基础。

现有文献对表情符号(Emoji)和模因(Meme)在数字交流中的作用进行了广泛探讨,尤其是在其情感表达、信息清晰度及跨文化传播方面的贡献。研究普遍认为,表情符号是计算机介导通信(CMC)中不可或缺的非语言线索,能有效增强情感传递并弥补文本交流中的不足。例如,Erle等(2021)强调表情符号在传递社交和情感信息中的作用,但同时指出个人及文化背景差异可能导致误解。Lee和Park(2021)也证实了文化和语境差异是表情符号误读的主要原因,尤其在大学生群体中更为显著。麦克沃特(McWhorter)将表情符号视为一种新型数字肢体语言,其准确解读依赖于语境和熟悉度。

在模因研究方面,现有文献多聚焦于其传播机制、文化属性和情感消费,但鲜有研究深入探讨短视频语境下基于特定事件的模因表情包的跨文化传播机制及情感消费路径。鲁布佐娃(Rubtcova)和帕文科夫(Pavenkov)(2019)的研究指出,互联网表情包所蕴含的文化意义与网络交流中理解和喜剧效果的成功密切相关。阿赫特(Akhther)(2021)则将互联网表情包视为一种流行创意形式,通过图像和用户再创作传递文化习俗与社会观点,实现文化元素的跨越式传播。这些发现强调了表情包在构建文化话语和促进跨文化理解中的潜力。

尽管现有研究在表情符号和模因的跨文化传播方面取得了一定进展,但仍存在显著的研究空白和局限。首先,对短视频平台语境下表情包和模因传播路径的分析不足,尤其对符号传播深层机制的探讨欠缺。例如,对抖音(TikTok)流行视频的符号学分析,尽管初步揭示了平台在促进个性化表达和内容同质化之间的关系,但其方法论主要基于定性分析,缺乏大规模量化数据支持,未能深入探讨跨文化传播的具体案例和机制,也未明确区分表情符号与模因的符号特征和演变,同时对现有文献综述相对简略,未能全面概括跨文化传播、符号学和模因研究的现有贡献、理论模型、实证数据以及研究空白,对特定文化事件分析的不足也未充分展开。

其次,在跨文化维度上,对不同文化背景下用户理解差异的量化分析不足,以及对特定文化群体(如亚文化群体)内部传播路径的深入探讨欠缺。现有研究虽触及表情符号设计中的多样性呈现,如肤色和文化符号,且发现多数人认为表情符号能增强文化理解,但实际在跨文化交流中的使用频率低于预期,且存在认知程度不一的现象。这表明需要更深入地量化分析这些文化差异对传播效果的具体影响。

再者,现有研究在方法论上仍存在局限,例如难以准确测量用户真实情感,以及大语料库分类无法细致描绘复杂情感。例如,Erle等(2021)和Lee和Park(2021)的研究虽指出表情符号在传递社交和情感信息中的作用以及文化和语境差异导致的误解,但其研究侧重于理解、解释和感知表情符号在社交媒体语言交流中的清晰度和有效性,以及它们如何影响词语和句子的意义和结构,并未能系统性地构建跨文化短视频表情包的符号传播路径,或整合现有的理论框架,以弥补其在深度分析上的不足。

针对上述研究不足,本综述旨在填补以下关键研究空白:第一,对符号传播深层机制的量化分析,特别是其在短视频平台生态下的传播路径构建。第二,深入探讨特定文化事件语境下的表情包传播,例如以2022年北京冬奥会短视频表情包为例,运用符号学、模因论、情感传播与消费理论,分析其“情感按摩—情感狂欢—情感消费”的传播路径,并探讨其跨文化传播效能。该案例印证了模因在情感消费和传播路径上的独特作用,同时也批判性地指出此类研究在跨文化普适性上的潜在局限,并尝试提炼出更普遍的、适用于其他文化事件的分析框架或理论启示,以提升其普遍意义。

本综述旨在系统回顾跨文化短视频表情包的符号传播路径,并构建一个整合性的理论框架。具体而言,本综述将通过比较不同文献中对表情符号和模因定义的异同,以及它们在跨文化语境中的应用范畴,来阐明其独特性与普适性。未来的章节将围绕这一目标展开,从理论基础、符号特征、传播机制、影响因素、挑战与前景等方面进行论述,以期为理解跨文化背景下短视频表情包的符号传播提供全面而深入的视角。

1.1 数字时代跨文化交流语境下的表情包兴起:研究背景与核心意义

在数字时代全球化背景下,跨文化交流的复杂性与重要性日益凸显。短视频作为一种新兴媒介,其普及性对当代的交流方式产生了深远影响,尤以TikTok平台为典型代表。TikTok通过结合音频和视觉符号,构建了多样化且充满活力的视听环境,使用户能够创造并分享独特内容,显著影响了年轻一代的交流模式。尽管该平台鼓励创意表达,但其通过引导用户采用特定类型的音视频符号,亦可能导致内容同质化趋势。然而,TikTok在促进文化多样性交流方面展现出积极潜力,例如,2022年北京冬奥会期间短视频表情包的传播,即证明了其在弥合文化差异、促进情感共鸣方面的有效性。

在此背景下,表情符号(emoji)和表情包(meme)作为独特的视觉符号形式,在跨文化传播中展现出巨大的潜力和挑战。表情符号自1990年代末起源于日本,最初由栗田穣崇创建,其日文原意为“图片字符”。随着通信技术和互联网的普及,表情符号的使用迅速增长,已发展成为一种全球性的视觉语言,广泛集成于Facebook、Twitter、Instagram和WhatsApp等主流社交媒体平台,现全球Unicode标准中已包含3000多种表情符号。它们作为视觉标记,能够丰富数字互动,填补书面文本与面对面交流中非语言线索(如面部表情、语调、手势)之间的空白,从而增强情感表达和交流清晰度,并促进情感沟通与关系质量的提升。

与此同时,表情包(memes)作为承载幽默文本和信息的“微模板”,已不再局限于娱乐玩笑。该术语由生物学家Richard Dawkins于1976年在其著作《自私的基因》中首次提出,旨在解释文化信息的传播方式。在互联网文化中,表情包常用于描述被广泛分享的、通常具有幽默感的文字、视频、图片或其组合形式。表情包因其非语言性、视觉冲击力和情感感染力,能够有效克服语言障碍、口音和地域差异等沟通困难,显著促进跨文化交流,并反映当代现实和文化刻板印象,进而推动全球化的实现。

现有研究普遍强调表情符号和表情包在文化表达和包容性方面的作用。它们不仅作为一种工具用于分享信息、情感、观点及独特视角,而且能够以引人入胜且高效的方式呈现信息,并通过不同媒体轻松分享给无限受众。然而,表情符号和表情包的跨文化解释差异,可能导致误解,尤其是在意见与信息难以区分的社交媒体环境中,误导性表情包的可能性不容忽视,这些挑战为后续研究奠定了基础。

1.2 文献回顾概览与研究目的

现有文献对表情符号(Emoji)和模因(Meme)在数字交流中的作用进行了广泛探讨,尤其是在其情感表达、信息清晰度及跨文化传播方面的贡献。研究普遍认为,表情符号是计算机介导通信(CMC)中不可或缺的非语言线索,能有效增强情感传递并弥补文本交流中的不足。例如,Erle等(2021)强调表情符号在传递社交和情感信息中的作用,但同时指出个人及文化背景差异可能导致误解。Lee和Park(2021)也证实了文化和语境差异是表情符号误读的主要原因,尤其在大学生群体中更为显著。麦克沃特(McWhorter)将表情符号视为一种新型数字肢体语言,其准确解读依赖于语境和熟悉度。

在模因研究方面,现有文献多聚焦于其传播机制、文化属性和情感消费,但鲜有研究深入探讨短视频语境下基于特定事件的模因表情包的跨文化传播机制及情感消费路径。鲁布佐娃(Rubtcova)和帕文科夫(Pavenkov)(2019)的研究指出,互联网表情包所蕴含的文化意义与网络交流中理解和喜剧效果的成功密切相关。阿赫特(Akhther)(2021)则将互联网表情包视为一种流行创意形式,通过图像和用户再创作传递文化习俗与社会观点,实现文化元素的跨越式传播。这些发现强调了表情包在构建文化话语和促进跨文化理解中的潜力。

尽管现有研究在表情符号和模因的跨文化传播方面取得了一定进展,但仍存在显著的研究空白和局限。首先,对短视频平台语境下表情包和模因传播路径的分析不足,尤其对符号传播深层机制的探讨欠缺。例如,对抖音(TikTok)流行视频的符号学分析,尽管初步揭示了平台在促进个性化表达和内容同质化之间的关系,但其方法论主要基于定性分析,缺乏大规模量化数据支持,未能深入探讨跨文化传播的具体案例和机制,也未明确区分表情符号与模因的符号特征和演变,同时对现有文献综述相对简略,未能全面概括跨文化传播、符号学和模因研究的现有贡献、理论模型、实证数据以及研究空白,对特定文化事件分析的不足也未充分展开。

其次,在跨文化维度上,对不同文化背景下用户理解差异的量化分析不足,以及对特定文化群体(如亚文化群体)内部传播路径的深入探讨欠缺。现有研究虽触及表情符号设计中的多样性呈现,如肤色和文化符号,且发现多数人认为表情符号能增强文化理解,但实际在跨文化交流中的使用频率低于预期,且存在认知程度不一的现象。这表明需要更深入地量化分析这些文化差异对传播效果的具体影响。

再者,现有研究在方法论上仍存在局限,例如难以准确测量用户真实情感,以及大语料库分类无法细致描绘复杂情感。例如,Erle等(2021)和Lee和Park(2021)的研究虽指出表情符号在传递社交和情感信息中的作用以及文化和语境差异导致的误解,但其研究侧重于理解、解释和感知表情符号在社交媒体语言交流中的清晰度和有效性,以及它们如何影响词语和句子的意义和结构,并未能系统性地构建跨文化短视频表情包的符号传播路径,或整合现有的理论框架,以弥补其在深度分析上的不足。

针对上述研究不足,本综述旨在填补以下关键研究空白:第一,对符号传播深层机制的量化分析,特别是其在短视频平台生态下的传播路径构建。第二,深入探讨特定文化事件语境下的表情包传播,例如以2022年北京冬奥会短视频表情包为例,运用符号学、模因论、情感传播与消费理论,分析其“情感按摩—情感狂欢—情感消费”的传播路径,并探讨其跨文化传播效能。该案例印证了模因在情感消费和传播路径上的独特作用,同时也批判性地指出此类研究在跨文化普适性上的潜在局限,并尝试提炼出更普遍的、适用于其他文化事件的分析框架或理论启示,以提升其普遍意义。

本综述旨在系统回顾跨文化短视频表情包的符号传播路径,并构建一个整合性的理论框架。具体而言,本综述将通过比较不同文献中对表情符号和模因定义的异同,以及它们在跨文化语境中的应用范畴,来阐明其独特性与普适性。未来的章节将围绕这一目标展开,从理论基础、符号特征、传播机制、影响因素、挑战与前景等方面进行论述,以期为理解跨文化背景下短视频表情包的符号传播提供全面而深入的视角。

2. 核心概念与理论基础

本章旨在为后续深入分析跨文化短视频表情包的符号传播路径奠定理论基础。通过对符号学和跨文化传播理论的系统梳理,我们将构建一个全面的理论框架,以阐释表情符号和Meme在数字媒介语境下的生成、传播、解读和影响机制。符号学作为一门研究符号及其系统如何传达意义的学科,其核心在于剖析人类如何通过语言、图像、手势等多元形式来创造、阐释和交流意义。符号学的基本概念,包括能指(signifier)与所指(signified)的结合构成符号,以及解释(interpretation)与意指(signification)在意义构建中的关键作用,为理解数字媒介中多模态符号的传播提供了坚实的理论基础。

在数字媒介中,表情符号和Meme作为复杂的符号系统,其意义的构建与传递正是通过能指、所指、解释和意指之间的动态互动实现的。例如,在短视频中,视觉图像、文字、背景音乐和声音特效共同构建了多模态符号的意义,能够超越语言障碍,实现跨文化的情感传递和理解。符号学作为一种分析工具,在识别这些多模态符号的深层意义和文化编码方面展现出独特价值,能够帮助研究者揭示隐藏在符号背后的意识形态、文化观念和社会价值。

表情符号和Meme在数字媒介中具有独特的符号特征、定义演变与区分。表情符号是用于电子通信的小型数字图像或图标,旨在表达想法、情感或概念,功能类似于面对面交流中的肢体语言或面部表情,能够传达仅凭文字难以表达的额外情感和语境。而Meme则被定义为“携带幽默文本和信息的微小模板”,在互联网文化中常表现为被广泛分享的文字、视频、图片或其组合形式,并通常被认为具有幽默感。尽管两者在功能和形式上有所差异,但表情符号可作为Meme的组成部分,共同构建多模态传播内容。表情符号和Meme在增强情感清晰度、弥合文化鸿沟以及调节语调和管理对话方面发挥重要作用,有助于维护人际关系。

跨文化传播理论为理解表情符号和Meme在不同文化背景下传播时所面临的挑战提供了重要的分析框架。文化差异显著影响着表情符号和Meme的感知、接受与误读。不同文化背景下的“语境依赖性”深刻影响着符号的“高低语境”解读,进而导致误读机制的产生。霍夫斯泰德的文化维度模型为理解不同文化价值观对表情符号和Meme创作、接受和再传播的影响提供了实证依据,例如高权力距离和放纵文化国家的居民倾向于使用更多代表负面情绪的表情符号,而高不确定性规避、个人主义和长期导向文化国家的居民则常使用积极情绪的表情符号。短视频平台,尤其是TikTok,已成为多元意识形态表达和传播的重要场域,反映了从进步、包容到保守、传统的多元意识形态。Meme在促进跨文化理解和传播方面具有潜力,能够通过提供通用且与所有文化相关的日常问题来促进全球互联网社区成员之间的联系。然而,Meme在承载文化观念和意识形态的同时,也可能带来误读的风险,尤其是在区分观点和信息时,这要求受众具备相关的预设和文化背景知识的共通性。

在短视频中,如北京冬奥会期间谷爱凌“青蛙公主”形象的表情包传播,不仅体现了体育成就,更承载了现代女性独立、自信、追求卓越的意识形态,这种普世价值在全球范围内具有较高的接受度,有助于减少因文化背景差异导致的误解,促进不同文化间的共情和理解。这表明,虽然文化差异可能导致误读,但普世价值的有效传达能够成为跨文化沟通的桥梁。总而言之,理解不同文化价值观对符号意义建构的影响,特别是语境依赖性、高低语境文化以及文化维度模型(如霍夫斯泰德文化维度)的应用,对于减少误读至关重要。同时,认识到短视频平台如何促进多元意识形态的传播(如个体主义、性别平等)及其带来的机遇和挑战,将有助于优化跨文化短视频表情包的设计与传播策略,从而促进更深层次的文化理解和包容。

2.1 符号学的基本概念与原理

符号学作为一门研究符号及其系统如何传达意义的学科,其核心在于剖析人类如何通过语言、图像、手势等多元形式来创造、阐释和交流意义。在符号学的框架中,符号被定义为代表某一事物的客体,其构成要素包括能指(signifier)与所指(signified)。能指是符号的物理表现形式,如文字或图像;而所指则是能指所承载的概念或意义。能指与所指的结合构成了完整的符号,并共同阐释了意义的生成过程。此外,符号学还强调解释(interpretation)与意指(signification)在意义构建中的关键作用,突出了受众在赋予符号意义时的主动性和能动性,以及符号可能承载多重含义的复杂性。

这些基本概念为理解数字媒介中多模态符号的传播提供了坚实的理论基础。以短视频中的表情包和Meme为例,它们作为复杂的符号系统,其意义的构建与传递正是通过能指、所指、解释和意指之间的动态互动实现的。例如,在“2022年北京冬奥会短视频表情包传播研究”中,谷爱凌的“青蛙公主”形象和羽生结弦的“柚子”昵称,作为能指,与所指的运动精神、自我突破、拼搏精神相结合,从而构建了特定的意义和情感联结。冬奥会吉祥物冰墩墩和雪容融的形象本身即是符号,而通过表情包的形式,它们被赋予了更为丰富的情感与文化内涵。符号学作为一种分析工具,在识别这些多模态符号的深层意义和文化编码方面展现出独特价值,能够帮助研究者揭示隐藏在符号背后的意识形态、文化观念和社会价值。

除了在数字传播领域的应用,符号学在教育领域也具有普遍价值,尤其体现在培养批判性思维和跨学科理解方面。符号学理论可应用于视觉素养的培养,帮助学生分析图像、视频等视觉信息所传达的隐含意义;在科学素养方面,符号学有助于学生理解科学模型、图表和公式作为符号系统如何编码科学知识;在文化素养方面,符号学则引导学生解读不同文化符号和习俗背后的深层文化编码,从而促进跨文化理解。这些应用实例充分说明了符号学在促进多元素养、提升学生批判性分析能力和跨学科思维能力方面的关键作用。

2.2 数字媒介中的符号学:从理论到实践

符号学理论为理解数字媒介中的表情符号和Meme的符号属性提供了基础。从符号学和语言学角度看,表情符号被归类为符号,因为它们用于代表社会公认的观念、情感或概念。它们作为视觉标记丰富数字互动,有助于理解并为书面文本增加额外的意义层级。Seargeant (2019)和McCulloch (2019)强调,表情符号作为视觉工具,通过增加意义和情感语境层,有效弥合了书面文本与面对面交流中非语言线索之间的鸿沟,从而从根本上改变了在线交流方式,增强了数字时代语言的清晰度和表现力。

在数字媒介中,表情符号作为视觉符号,其能指(signifier)与所指(signified)在不同文化语境下和多模态语境中可能产生偏差或多义性。例如,一个Meme的“所指”可能因视觉、听觉和文本元素的不同组合而变得高度模糊或多义。TikTok视频通过视觉和听觉符号的独特组合构建动态环境,这种多模态语境对表情包意义传播产生了显著影响,使其复杂性和歧义性增加。

在TikTok的流行视频中,能指-所指互动是理解其传播机制的关键。能指是物体的视觉或听觉表现,而其所指是与之相关联的情绪或想法。例如,明亮鲜艳的调色板可能暗示幸福和乐观,而较暗的调色板则可能暗示更严肃的色调;视频的背景音乐也能显著影响观看者对视频整体情绪的感知。以北京冬奥会短视频表情包为例,它作为一种多模态数字符号,通过视觉图像、文字、背景音乐甚至声音特效共同构建意义。将冬奥会运动员的表情、动作与特定文字相结合,形成具有感染力的表情包,通过视觉刺激和情感共鸣,引导受众产生情感消费。这种传播机制超越了语言障碍,实现了跨文化的情感传递和理解。

进一步地,在短视频的多模态语境中,一个表情包的意义传播涉及复杂的“符号链”(Sign Chain)概念。这意味着一个表情包的意义并非孤立存在,而是通过与背景、音乐、用户评论等其他符号元素的连锁互动而动态演变。这种互动导致了多义性或误读的可能性。例如,一个以“复古舞蹈挑战”为主题的TikTok视频,其视觉元素(复古风格服装)、音乐、舞蹈动作等共同构成了符号系统。这些符号不仅是外部表现,还承载着丰富的内涵,例如复古服装可能象征怀旧、青春或特定文化时期的时尚;而复古音乐可能激发观众对逝去时代的记忆或情感共鸣;舞蹈动作本身作为符号,也可能传达活力、喜悦或团结的内涵。通过深入分析这些符号与内涵之间的互动,可以进一步理解该视频在观众中唤起的情感共鸣和思想启发。

当前研究已揭示表情符号在数字交流中的重要作用,但仍存在挑战。现有研究在样本量和方法论方面可能存在局限性,导致对跨文化背景下多模态符号复杂性理解不足。未来研究应着眼于:1) 结合大数据分析和计算符号学方法,量化多模态短视频中符号链的动态演变规律;2) 开展跨文化比较研究,深入探究不同文化语境下表情符号和Meme所指的偏差机制;3) 探索利用人工智能技术自动识别和分析短视频中的符号互动,从而更全面地理解情感共鸣和用户参与动机。

2.3 表情符号与Meme:符号特征、定义演变与区分

在数字媒体和短视频的背景下,表情符号(Emoji)和模因(Meme)作为重要的视觉符号,其定义、特征及功能呈现出独特的演变路径与区分维度。表情符号是用于电子通信的小型数字图像或图标,旨在表达想法、情感或概念,其功能类似于面对面交流中的肢体语言或面部表情,能够传达仅凭文字难以表达的额外情感和语境。模因则被定义为“携带幽默文本和信息的微小模板”,在互联网文化中常表现为被广泛分享的文字、视频、图片或其组合形式,并通常被认为具有幽默感。

表情符号的演变历程始于1960年代的微笑符号(Smiley),随后发展出利用标点符号组合的表情符号(Emoticons),直至1999年日本栗田重隆首次发布了图形化的表情符号(Emoji)。2010年,统一码联盟(Unicode Consortium)将表情符号整合至统一码6.0,实现了其跨平台标准化和全球普及。表情符号是具有预定义名称和统一码编码的图形符号,可表示面部表情、抽象概念、情感、动物、植物、活动、手势/身体部位和物体等多种内容。根据情感分布,表情符号可分为积极、消极和中性三类,多数表达积极情绪,但亦可用于讽刺或挖苦。文章根据埃文斯(Evans, 2017)等研究,将表情符号细分为表情符号、物体符号、象征符号和动物与自然符号,以传达多样化的信息与情感。其普遍性与文化特异性并存,例如统一码引入肤色修饰符以体现多样性与包容性,但其解释仍高度依赖于使用语境、文化和交流者关系。表情符号在增强情感清晰度、弥合文化鸿沟以及调节语调和管理对话方面发挥重要作用,有助于维护人际关系。

模因作为一种新的工具,用于分享信息、情感、观点以及看待特定主题或事件的独特视角,其流行和传播能力取决于原创性和意外性,进而影响其“生命周期”和病毒式传播能力。在短视频语境下,表情包被视为模因的一种形式,具备多模态性、幽默性、病毒性和模因性等特征,并通过情感按摩、情感狂欢和情感消费的路径实现群体性的情感共鸣和文化认同。例如,2022年北京冬奥会期间衍生的谷爱凌“青蛙公主”和羽生结弦“柚子”等形象表情包,通过幽默和趣味性实现了病毒式传播,承载了运动员个性、比赛精神及观众情感。

尽管部分文献未明确区分表情符号与模因,但在其描述中揭示了两者的核心差异与内在联系。模因通常被视为“微型模板”,承载幽默文本和信息,反映当代现实和文化刻板印象,其模因性和病毒性更强,具备通过图像、文字和视频组合传递信息和意义的多模态特征。而表情符号则更偏向非语言辅助,作为小型数字图像或图标,主要用于表达情感、想法或概念,并能为交流增加额外的情感或语境意义。然而,两者也存在内在联系,表情符号可作为模因的组成部分,共同构成多模态的传播内容。在数字传播中,表情符号和模因的功能具有互补性:表情符号主要强化情感表达和语境补充,模因则通过其模因性与病毒性,实现文化观念的快速传播与群体共鸣。这种互补性使得它们在跨文化短视频传播中共同构建了丰富的符号传播路径。

2.4 短视频中的意识形态表达与跨文化解读

跨文化传播理论为理解表情符号和Meme在不同文化背景下传播时所面临的挑战提供了重要的分析框架。文化差异显著影响着表情符号和Meme的感知、接受与误读。深入分析文化差异对表情符号符号意义建构的影响,特别是文化表征与包容性问题,是减少误读的关键。

表情符号和Meme的符号意义建构并非独立于其所处的文化语境。不同文化背景下的“语境依赖性”深刻影响着符号的“高低语境”解读,进而导致误读机制的产生。例如,Prada 等人 (2018) 的研究指出,文化背景显著影响表情符号的感知和使用方式,进而影响整体沟通的清晰度,这间接支持了高低语境理论在解释跨文化沟通差异方面的作用。同时,霍夫斯泰德的文化维度模型为理解不同文化价值观对表情符号和Meme创作、接受和再传播的影响提供了实证依据。研究显示,高权力距离和放纵文化国家的居民倾向于使用更多代表负面情绪的表情符号,而高不确定性规避、个人主义和长期导向文化国家的居民则常使用积极情绪的表情符号。例如,中国用户比西班牙用户更倾向于使用非语言线索(如表情符号和颜文字)来表达负面情绪,这反映了不同文化对情感表达方式的偏好差异。

短视频平台,尤其是 TikTok,已成为多元意识形态表达和传播的重要场域。TikTok 视频反映了从进步、包容到保守、传统的多元意识形态。其中,个体主义观念在 TikTok 上表现突出,用户通过分享个人成长经历、挑战自我极限或展示独特才华来创造和分享独特内容,并通过互动机制与其他用户形成文化共鸣和交流。这种个体主义意识形态的体现不仅是文化资本积累和社会身份建构的过程,也促进了社会和文化的多样性和创新。此外,TikTok 上的性别平等观念传播也值得关注,例如通过展示女性在职场、家庭和社会中的积极作用和贡献,强调性别平等的重要性,这不仅激发了女性用户的自我认同,也鼓励男性用户反思传统性别观念,从而促进了性别平等意识的传播。

然而,这种意识形态传播在跨文化语境中也面临挑战。Meme 作为一种视觉文化符号,在促进跨文化理解和传播方面具有潜力,能够通过提供通用且与所有文化相关的日常问题来促进全球互联网社区成员之间的联系。例如,意大利网红 Khaby Lame 通过无声表达简化复杂问题,促进了文化间的对话和对其起源的了解。但 Meme 在承载文化观念和意识形态的同时,也可能带来误读的风险,尤其是在区分观点和信息时,这要求受众具备相关的预设和文化背景知识的共通性。例如,嘲讽日本不把圣诞节作为假日的 Meme,以及关于印度人对父母孝顺文化的 Meme,都反映了 Meme 如何承载特定的文化观念,并可能在不同文化背景下引发共鸣或讨论,但也可能因缺乏语境知识而产生误解。

表情符号和Meme的跨文化解读差异性体现在对同一符号可能产生截然不同的文化联想和情感反应。例如,对东方和西方在食物表情符号和性别代表性方面的解读模式进行对比分析,揭示了文化因素在符号解读中的关键作用。调查显示,高达76%的参与者承认表情符号可能导致误解,这进一步强调了跨文化传播理论在理解表情符号解读差异方面的必要性。此外,同质化的多模态语言在跨文化语境中可能传递刻板印象,因此表情符号需要不断更新以反映多样化的用户体验并减少误解风险,这间接说明了表情符号在文化表征与包容性方面的作用和挑战。

在短视频中,如北京冬奥会期间谷爱凌“青蛙公主”形象的表情包传播,不仅体现了体育成就,更承载了现代女性独立、自信、追求卓越的意识形态,这种普世价值在全球范围内具有较高的接受度,有助于减少因文化背景差异导致的误解,促进不同文化间的共情和理解。这种通过情感共鸣实现的文化输出,比传统的语言文字传播更具渗透力和亲和力。这表明,虽然文化差异可能导致误读,但普世价值的有效传达能够成为跨文化沟通的桥梁。

总而言之,短视频中的意识形态表达与跨文化解读是一个复杂而动态的领域。理解不同文化价值观对符号意义建构的影响,特别是语境依赖性、高低语境文化以及文化维度模型(如霍夫斯泰德文化维度)的应用,对于减少误读至关重要。同时,认识到短视频平台如何促进多元意识形态的传播(如个体主义、性别平等)及其带来的机遇和挑战,将有助于优化跨文化短视频表情包的设计与传播策略,从而促进更深层次的文化理解和包容。未来的研究应进一步探讨特定文化维度如何直接影响短视频表情包的接受与再创造,并开发更具包容性和跨文化适应性的符号传播策略。

3. 短视频符号的多模态特征与语境依赖

本章节旨在深入探讨短视频中表情包和迷因(Meme)等视觉符号的多模态特征及其语境依赖性,解析其如何在跨文化传播中构建意义并引发受众共鸣。通过系统梳理当前研究,本章将从视觉符号性与非语言沟通、语境依赖性与意义变迁、文化刻板印象与文化表征三个维度,分析短视频符号的复杂传播路径系统,并识别当前研究的空白与未来的发展方向。

在数字通信日益普及的当下,短视频已成为全球文化交流的重要载体。其中,表情包和迷因作为独特的视觉符号,其传播超越了传统语言的界限,有效传递着复杂的情感和信息。本章将详细阐述这些视觉符号在多模态语境下的功能及其与语境的深度互动,揭示它们如何共同塑造意义并影响跨文化理解。

在计算机介导通信(CMC)中,表情符号和迷因作为具备独立语言与非语言线索双重功能的视觉符号,能够有效弥补传统计算机介导通信中非语言线索的缺失,并在传达情感、表达语义以及促进人际交流中发挥辅助作用。特别是面部表情符号,在情感表达方面展现出卓越的效能,而不同表情符号的组合则能带来情感表达的微妙差异。

迷因作为一种由文本、图像、音频和视频等多模态元素构成的视觉符号,在非语言沟通中展现出独特的优势。其视觉表现形式使得信息、情感和观点得以高效传递,且相较于纯文本,图像和视频更具记忆点,从而易于不同宗教、文化和地域的人群理解。例如,Khaby Lame通过其标志性的面部表情和肢体语言而非言语进行沟通,充分印证了迷因利用视觉符号进行有效非语言沟通的能力。

在“多模态交际”(Multimodal Communication)理论的框架下,表情包作为视觉符号与其他模态,如手势、面部表情、背景、音乐、剪辑方式等,共同构建意义,并对跨文化理解产生深远影响。在短视频语境下,视觉叙事、背景音乐、剪辑方式等与表情包相结合,共同构成了多模态的符号传播系统。例如,北京冬奥会期间运动员的生动表情和吉祥物冰墩墩、雪容融的形象被制成表情包,能够迅速传递情感和意义,引发观众的情感共鸣和情感消费。

表情符号在语言沟通中的作用已得到广泛探讨。它们在计算机介导通信中弥补了非语言线索的不足,增强了情感清晰度,为文本增加了额外的意义层次,使交流更加生动和富有表现力。研究表明,表情符号能增加信息的额外情感或语境意义,增强信息对接收者的吸引力,成为互联网互动和情感交流的重要媒介。

在TikTok等短视频平台中,视觉和听觉元素在非语言沟通中扮演着至关重要的角色。平台文化语境下的视觉(如调色板)和听觉元素(如背景音乐、音效)能够唤起特定的情感影响或表达特定情绪,用户可以通过这些元素传达信息或创造与视频实际内容不同的叙事。TikTok以音乐为核心划分内容类别,并通过其专有的“人体关键点检测技术”提升用户体验,使得音乐和视觉符号的代码与接收者头脑中唤起的内容相对应,形成一种仪式性的聚集,创造认同感和安全感,成为艺术符号“想象共同体”的一部分。

此外,“平台语境”(Platform Context)的概念对理解短视频平台机制对语境依赖性的影响至关重要。平台算法、用户界面(UI)设计、社区规范等因素共同塑造了表情包的传播和解读。这些平台特性决定了视觉符号的呈现方式、传播效率以及用户对其意义的感知。当前研究已广泛探讨表情符号和迷因的视觉符号性及其在计算机介导通信中的非语言沟通作用,但针对短视频平台中多模态元素的融合如何具体影响跨文化理解的深入量化研究仍显不足。未来的研究应进一步探索平台算法对表情包语义构建和情感传递的深层机制,并比较不同文化背景下用户对多模态视觉符号的解读差异,以期构建更为全面的跨文化短视频符号传播路径系统。

3.1 视觉符号性与非语言沟通

表情符号和Meme作为重要的视觉符号,在跨文化短视频传播中扮演着核心角色,超越了语言障碍,有效传递复杂的情感和信息。在计算机介导通信(CMC)中,表情符号具备独立语言与非语言线索的双重功能,用于传达意义,尤其能够弥补传统CMC中非语言线索的缺失,并在传达情感、表达语义以及促进人际交流中发挥辅助作用。研究表明,面部表情符号在情感表达方面表现更为优异,而非面部表情符号虽能带来积极情绪,但通常不改变信息的总体情感倾向,而不同表情符号的组合可以带来情感表达的微妙差异。

在“多模态交际”(Multimodal Communication)理论的框架下,表情包作为视觉符号与其他模态(如手势、面部表情、背景、音乐、剪辑方式)共同构建意义,并对跨文化理解产生深远影响。Meme作为由文本、图像、音频和视频等多模态元素构成的视觉符号,其视觉表现形式使其在非语言沟通中传递信息、情感和观点,且相较于文字,图像和视频更具记忆点,从而易于不同宗教、文化和地域的人群理解。例如,Khaby Lame通过面部表情和肢体语言而非言语进行沟通,充分展示了Meme利用视觉符号性进行有效沟通的能力。在短视频语境下,例如北京冬奥会期间运动员的生动表情和吉祥物冰墩墩、雪容融的形象被制成表情包,结合短视频的视觉叙事、背景音乐、剪辑方式等,共同构成了多模态的符号传播系统,这些视觉符号能够迅速传递情感和意义,引发观众的情感共鸣和情感消费。

表情符号在语言沟通中的作用已得到广泛探讨。它们在CMC中弥补了非语言线索的不足,增强了情感清晰度。表情符号为文本增加了额外的意义层次,使交流更加生动和富有表现力,类似于面对面交流中的肢体语言或面部表情。例如,微笑表情不仅可以表达快乐或积极态度,还可传达真诚、缓解语气或礼貌等语用含义。Kalman & Gergle(2022)指出,表情符号通过增加情感层次来纠正数字通信中的误解,从而传达信息的真实意图。与传统非语言沟通形式相比,表情符号在数字语境下提供了独特的优势,它们能增加信息的额外情感或语境意义,增强信息对接收者的吸引力,成为互联网互动和情感交流的重要媒介。虽然关于表情符号是否能成为独立语言仍有争议,但它们在不同语言中具有语义相似性,且部分研究认为其具备语义功能和视觉修辞功能,可作为独立的表达方式传递意义,甚至通过组合表达更微妙的语义。

在TikTok等短视频平台中,视觉和听觉元素在非语言沟通中扮演着至关重要的角色。平台文化语境下的视觉(如调色板)和听觉元素(如背景音乐、音效)能够唤起特定的情感影响或表达特定情绪,用户可以通过这些元素传达信息或创造与视频实际内容不同的叙事。例如,轻快的旋律和跳动的手势可能与阳光和兴奋感相关联,而富有表现力的“图像”结合缓慢悲伤的旋律则可能唤起孤独感。TikTok以音乐为核心划分内容类别,并通过其专有的“人体关键点检测技术”提升用户体验,使得音乐和视觉符号的代码与接收者头脑中唤起的内容相对应,形成一种仪式性的聚集,创造认同感和安全感,成为艺术符号“想象共同体”的一部分。

此外,“平台语境”(Platform Context)的概念对理解短视频平台机制对语境依赖性的影响至关重要。平台算法、UI设计、社区规范等因素共同塑造了表情包的传播和解读。这些平台特性决定了视觉符号的呈现方式、传播效率以及用户对其意义的感知。当前研究已广泛探讨表情符号和Meme的视觉符号性及其在CMC中的非语言沟通作用,但针对短视频平台中多模态元素的融合如何具体影响跨文化理解的深入量化研究仍显不足。未来的研究应进一步探索平台算法对表情包语义构建和情感传递的深层机制,并比较不同文化背景下用户对多模态视觉符号的解读差异,以期构建更为全面的跨文化短视频符号传播路径系统。

3.2 语境依赖性与意义变迁

表情符号和Meme在短视频语境下的意义生成和传播具有显著的语境依赖性,其含义并非固定不变,而是随着多种因素动态演变,共同构建了一个复杂的多模态符号传播系统。这些影响因素包括短视频的视觉叙事特点、背景音乐、剪辑方式、特定的文化事件以及社群内部语境等。

在特定文化事件语境下,表情包和Meme的意义演变尤为突出。例如,2022年北京冬奥会期间的短视频Meme,其传播与情感消费紧密关联,展现了特定文化事件如何赋予表情包新的集体记忆和社群特定含义。谷爱凌的“青蛙公主”表情包在冬奥会语境下,被解读为自信、挑战和成功,但脱离此特定语境,其意义则可能变得模糊或被重新诠释,这揭示了Meme传播模式与当前事件关联性的高度依赖。此外,Meme的传播模式及其意义的动态变化也取决于其与受众群体的关联性,从科学类到日常新闻类,均展现了特定语境和受众对意义塑造的影响。

用户生成内容(UGC)和社群内部语境对表情包意义变迁具有深远影响。通过用户的“二次创作”,表情包能够被赋予新的“集体记忆”或“社群特定含义”,从而导致其意义的动态演变,并引发跨文化语境中的“文化适应”或“文化挪用”现象。要准确理解互联网Meme,参与者必须具备相关的预设和文化背景知识的共通性,这意味着Meme的解读高度依赖于接收者的文化语境和先验知识。例如,嘲讽日本不把圣诞节作为假日的Meme,以及关于英国和美国政治的Meme,都明确体现了Meme如何在特定文化事件或政治语境下被赋予特定意义,并引发不同的文化解读。

TikTok等短视频平台通过结合视觉和听觉符号,创造了独特的传播环境,从而影响了表情包在这种多模态环境中的作用和意义生成。TikTok视频中的多模态符号意义分析,需要考虑不同交流模式(如音频、视觉和手势元素)如何结合起来创造共享意义。例如,特定图像、符号或歌曲的组合可以传达特定的情绪和信息。同一表情包在不同背景音乐(BGM)下的意义可能发生显著变化,进一步证明了多模态语境对表情包意义生成和跨文化解读的影响。

表情符号的解释也高度依赖于其使用的语境,包括文化、对话情境以及交流者之间的关系。研究表明,表情符号在不同语境和关系中的解释差异显著,其在句子中的位置、文化和代际语境都会对其理解产生重要影响。例如,相同的表情符号可能被不同人解读为“祈祷”或“拍手”,从而降低沟通效率,甚至导致误解和人际关系的破坏。跨平台使用时,由于平台显示差异,表情符号在情感和语义解释上的差异会增加,进一步加剧了理解的复杂性。

总而言之,短视频中表情符号和Meme的意义是多维度、动态且高度语境依赖的。短视频平台通过其特定的机制(如TikTok的视觉算法),进一步影响了这种多模态符号的语境依赖性。未来的研究可以进一步探讨不同短视频平台特有的传播机制如何精细地塑造表情包的意义,并深入分析在跨文化交流中,特定文化符号在多模态语境下的适应性与潜在的文化挪用现象,以期构建更全面的跨文化短视频表情包符号传播路径系统。

3.3 文化刻板印象与文化表征

表情符号和Meme作为数字时代重要的视觉沟通元素,在文化表征中扮演着双重角色:它们既可能反映和传播文化刻板印象,也具备促进文化理解和包容的潜力。在短视频语境下,这种文化表征作用尤为显著,它们如何反映、传播或挑战文化刻板印象,是当前研究关注的重点。

Meme作为“当代现实和文化刻板印象”的代表,通过其幽默和批判性内容,能够固化或挑战既有的文化认知。例如,嘲讽日本不把圣诞节作为假日的Meme,反映了对特定文化习俗的刻板印象;关于印度家庭文化的Meme,则概括性地表征了其对亲子关系的重视。此外,对“Yakub”Meme的分析,显示其可能反映或挑战种族刻板印象,揭示了Meme通过讽刺和颠覆机制在文化表征中的复杂性。这些案例表明,Meme通过符号固化(Symbolic Fixation)机制,在反复使用中可能形成特定的文化刻板印象。

然而,表情符号和Meme同样可以成为促进文化包容的工具。北京冬奥会期间的短视频表情包,通过展现多元化的文化元素和积极的运动员形象,有效打破了某些刻板印象。例如,谷爱凌的“青蛙公主”形象超越了传统的性别和国籍刻板印象,展现了新一代运动员的积极面貌;冰墩墩和雪容融作为吉祥物,则通过可爱的形象促进了中国文化的正面国际表征,而非加剧刻板印象。这表明,精心设计的表情包能够增进不同文化背景下受众对特定文化的理解和喜爱。

在表情符号层面,其设计更新亦不断尝试反映多样化的用户体验,以减少文化误解。Unicode引入肤色修饰符以解决种族代表性不足,以及引入月经表情符号以消除“月经羞耻”,均是表情符号在社会和文化表征方面积极努力的体现。这些举措在一定程度上挑战了单一的文化表征,反映了社会对多样性和包容性的需求。然而,尽管表情符号的设计不断响应社会需求,但若使用不当或设计存在偏差,仍可能无意中强化刻板印象,例如在职场中量化使用表情符号可能导致员工商品化,影响其自由。

值得注意的是,短视频平台上的多模态语言,包括表情和身体表演等非语言符号,在满足用户自我呈现需求的同时,也可能导致同质化并传播刻板印象。例如,对于年轻女性外貌和行为的狭隘印象可能因此形成,并在社会中产生广泛影响,忽视个体个性和环境,从而在无形中设定大众社会标准,实现对公众的控制与支配。这揭示了在数字传播时代,资本与先进技术的融合如何通过满足个体需求,以更微妙但更精确的方式支配用户。

鉴于上述分析,为促进包容性文化表征,未来研究和平台实践可考虑以下策略:平台可引入“文化敏感性指南”,鼓励用户上传带有文化背景注释的表情包,以提供必要的语境信息;同时,可以开发AI技术识别并建议修改可能引起文化误解的表情包,从而降低负面文化表征的风险。此外,未来的研究可深入探讨表情包在不同文化语境中的具体解读差异,以及如何通过设计优化来最大程度地减少跨文化传播中的误解。

4. 短视频内容的传播机制与平台影响

短视频内容的传播在跨文化语境中呈现出复杂的动态,其核心机制深受符号编码与解码过程、模因传播及社会互动、以及平台技术特点和内容生产导向等多重因素的影响。本章将深入探讨这些关键机制如何共同作用,构建起跨文化短视频表情包的符号传播路径系统。具体而言,我们将首先分析符号编码与解码过程中涉及的文化图式、认知偏差及技术差异,揭示误解的来源与挑战。随后,我们将探讨模因理论在理解表情符号和迷因(Meme)的快速扩散中所扮演的角色,以及社交互动和再符号化过程如何赋予这些符号新的意义。最后,我们将审视短视频平台的技术架构和推荐算法对内容传播效率与文化多样性的影响,并探讨未来优化策略以促进更健康的跨文化交流。

短视频作为一种新兴的传播媒介,其独特的呈现形式和用户参与模式使其在跨文化符号传播中占据了日益重要的地位。然而,由于其信息的高度浓缩性和多模态性,以及不同文化背景下用户解读习惯的差异,误解和挑战也随之而来。例如,表情符号和迷因作为一种独特的语言现象,其传播不仅限于字面意义,更承载了丰富的文化内涵和身份建构功能。理解这些符号在不同文化语境下的编码、解码、传播和再创作过程,对于揭示跨文化交流的深层机制至关重要。此外,短视频平台的底层技术架构和推荐算法也深刻影响着表情包和迷因的传播路径,既可能促进文化交流,也可能导致文化同质化或信息茧房效应。因此,本章旨在系统性地梳理和综合现有研究,以期为跨文化短视频表情包的符号传播提供一个全面的分析框架,并为未来的研究方向提供启示。

4.1 符号编码与解码过程

跨文化短视频表情包的符号传播核心在于其编码与解码过程的复杂性,这一过程深受文化图式、认知偏差及情感投射等多重因素的影响。短视频平台上的表情符号和迷因(Meme)作为一种独特的语言现象,其传播不仅限于字面意义,更承载了丰富的文化内涵和身份建构功能。

文化图式与符号解读

“文化图式理论”(Cultural Schema Theory)为理解不同文化背景下用户如何解读表情包提供了理论框架。研究表明,尽管表情符号在视觉上具有相似性,但其解释因文化背景而异。例如,表情符号“🙏”在不同文化中可能被解读为“祈祷”或“拍手”。这种差异源于个体对内化文化图式的应用,从而导致对同一符号的不同理解和诠释。迷因作为多模态符号,其文本、图像、音频和视频的组合特性使其易于理解,但准确解码仍需接收者具备与发送者共通的文化背景知识和预设。例如,一个关于日本圣诞节不放假的迷因,在西方和日本文化背景下可能引发截然不同的解读,这进一步凸显了文化图式在迷因跨文化解码中的关键作用。

认知偏差与情感投射

在表情符号和迷因的编码解码过程中,认知偏差和情感投射扮演着重要角色。发送者的编码意图与接收者的解码意义可能存在不一致,这种误读风险在信息与观点难以区分的社交媒体环境中尤为显著。研究发现,负面表情符号的理解差异可能高达26%。面部表情符号相较于非面部表情符号更容易产生误解,且两者均与信息歧义程度正相关。这意味着,接收者在解码过程中往往会根据自身的认知结构和情感状态,对符号进行主观投射,从而导致理解偏差。尽管有研究指出,用户对表情符号多样性(如多肤色选项)的认知度较高,且多数人认为表情符号能增强文化理解,但高达76%的参与者承认表情符号存在潜在的误解风险,这间接证明了文化图式和认知偏差在跨文化编码解码中的普遍影响。

技术差异与跨平台影响

技术差异是导致表情符号和迷因在跨文化传播中误解的另一关键因素。不同平台(如iOS、Android、Microsoft)上的表情符号外观显示差异显著,这直接影响了用户对其情感和语义的解释,从而加剧了沟通效率的低下甚至话语中断。短视频中伴随文本的碎片化、非语法化特征以及用户形成的内部语言系统,虽然增强了内部圈子的互动性,但也可能形成外部用户的理解障碍,呈现出一种“双面性”:既是小众语境的体现,又逐渐演变为全球性的流行语言风格。

研究空白与未来方向

尽管现有研究已揭示了跨文化语境下表情符号和迷因编码解码过程中的文化差异、认知偏差和技术影响,但仍存在显著的研究空白。当前研究缺乏对短视频语境下发送者编码和接收者解码过程中因多模态信息融合(视觉、听觉、文本)导致的具体误解机制的深入探讨,也未能提供具体的误解类型、频率及其量化数据。未来的研究应采用更严格的实验设计,例如利用A/B测试或眼动追踪等方法,对比同一表情包在不同平台(如TikTok vs. Instagram)上的理解准确率和用户情绪反应,以量化跨平台差异对理解准确性的影响。此外,结合心理学和认知语言学视角,深入剖析文化图式、认知偏差和情感投射在多模态信息融合下的作用机制,将有助于构建更为全面和精确的跨文化符号传播模型。

4.2 模因传播、社会互动与再符号化

Meme理论为理解表情符号在短视频中的快速扩散提供了有效框架。Meme的模因性,特别是其原创性与出乎意料的特质,是其病毒式传播能力的关键决定因素,并影响其“生命周期”。短视频平台上的社交互动行为,如点赞、评论、分享和二次创作(UGC),极大地加速了表情符号和Meme的传播速度与广度,并在此过程中使其获得新的意义,进而形成复杂的跨文化传播路径。

Meme在互联网上的传播呈现出“链式反应”模式,从个体用户开始,逐步扩散至更广泛的在线社群。这种传播模式的效率得益于互联网的互动性与超文本性。互动性实现了用户间的同步和响应式交流,而超文本性则通过超链接将文本、图像和视频进行非线性连接,构建了一个网络状结构,从而促进了Meme的增殖与变异。Meme的传播过程可类比于寄生生物的生命周期,其复制能力、复制忠实度、不变性政策、结构凝聚力、简洁性、重复性和生存能力是其在传播阶段的关键特征。

在跨文化语境下,用户的转发和再创作行为促使Meme获得新的、甚至可能偏离原创者意图的意义,这便是“再符号化”过程。例如,Khaby Lame通过其无声视频解决日常问题,其内容在全球范围内引发了广泛的传播,不仅吸引了用户对Meme本身的关注,也激发了对不同文化(如他的起源文化)的兴趣与对话,从而生成了新的文化意义。这体现了“文化生产”(Cultural Production)与“意义协商”(Meaning Negotiation)在Meme传播中的重要作用。用户作为“产消者”(prosumers),通过再创作、解构等行为,对表情包的原始意义进行改造并赋予新的文化含义。例如,北京冬奥会期间短视频表情包的病毒式传播,即是基于用户高度参与的社会互动,将个体情感转化为群体性的消费行为和文化认同,实现了从情感按摩、情感狂欢到情感消费的路径转化。这种再符号化过程在跨文化语境下,既可能促进文化交流与理解,也可能因意义的误读或文化差异而形成阻碍。

综上所述,Meme在短视频中的传播机制是模因理论、社会互动与文化生产、意义协商理论多维度交织的复杂过程。以“海草舞”等跨文化流行的Meme为例,其模因性和病毒式传播的复杂性和多样性得以充分展现,揭示了用户在社交媒体平台上的主动参与如何驱动Meme的演变,并赋予其超越原创意图的新文化内涵。

4.3 平台技术特点与内容生产导向

短视频平台的底层技术架构和推荐算法对跨文化表情符号与Meme的传播路径具有显著影响,既可能促进文化交流,也可能导致文化同质化或信息茧房效应。

1. 平台技术架构对表情包传播的影响

短视频平台的技术特性在表情包的传播中扮演着基础性角色。互联网的互动性与超文本性是Meme增殖和传播的关键,其中互动性支持同步和响应式交流,促进Meme的病毒式传播。超文本性则通过超链接非线性地连接文本、图像和视频,使得Meme能在不同在线资源中广泛分享。这种无地理和时间限制的特性使得任何互联网单元都可能成为Meme,从而促进了内容的多样性和传播的无界性。

此外,平台设计与操作系统差异对表情符号的呈现和用户感知亦有直接影响。不同社交媒体平台如Twitter、Facebook和Instagram的使用语境和规范会影响表情符号的使用模式,某些表情符号在特定平台上更受欢迎或具有不同内涵。例如,研究发现iOS平台上的表情符号在审美吸引力、熟悉度、清晰度和意义上普遍优于Android平台,这种显示差异可能导致跨平台使用时的语义误解和分歧。用户会根据平台特性和文化语境调整表情符号的使用,进一步凸显了平台因素在表情符号语用功能和内涵塑造中的关键作用。

2. 推荐算法与内容生产导向

短视频平台的推荐算法(如抖音、快手)对表情包的传播效率和用户接触广度具有显著影响,能够根据用户的兴趣和互动行为精准推送内容,迅速放大特定文化符号和情感消费行为,形成社会热点。尽管算法在提升传播效率方面表现突出,但也可能在一定程度上导致内容同质化。例如,平台如TikTok的技术特性(如“舞动机器”、“人体关键检测技术”)可能在促进某些特定形式的创意(如舞蹈挑战)的同时,限制了用户在其他领域的创意潜力,导致内容呈现出一定的趋同性。

推荐算法通过多种类型(如协同过滤、内容推荐、社交图谱)影响表情包的曝光度与文化多样性。这些算法倾向于推荐用户偏好或热门内容,可能无意中形成“信息茧房”,即用户被局限于与其已有兴趣和文化背景相似的内容中,从而限制了其接触不同文化Meme的机会。这种“文化过滤”效应可能强化刻板印象,削弱文化多样性。虽然文章指出虚拟公共领域的用户主要为娱乐而聚集,但最终也会分享和讨论社会和政治问题,这表明平台的内容生产导向不仅是娱乐,也包括社会和文化议题的传播。

3. 算法优化与未来方向

为促进跨文化Meme的文化多样性传播,平台应采取多元化的管理策略。首先,鼓励用户创新,提供更多创意工具和资源,以支持用户创造独特且有深度的内容。其次,应加强内容审核与监督,以防止低质量和过度模仿内容的泛滥。平台可建立激励机制,例如设立创意奖项和举办创意竞赛,以鼓励用户积极创作和分享高质量内容。

在算法设计层面,除了引入“文化探索因子”(),可具体建议平台设置“文化标签”(Cultural Tags)或“文化频道”(Cultural Channels),允许用户主动选择探索不同文化背景的内容,从而有效打破信息茧房。同时,提升“算法透明度”和赋予“用户对算法的控制权”至关重要,用户应了解其内容推荐的依据,并有权调整推荐偏好,以促进更广泛的文化接触和理解。这有助于避免算法无意中强化文化同质性或刻板印象,从而更好地促进跨文化交流。

5. 数字符号传播中的社会文化影响与挑战

跨文化短视频表情包的符号传播在数字时代背景下,展现出复杂的社会文化影响与挑战。一方面,表情符号和Meme作为新兴的视觉传播媒介,在全球范围内加速了文化交流与融合,促进了跨文化理解与包容。然而,另一方面,这种传播也伴随着文化误读、内容同质化、刻板印象形成以及商业与伦理挑战的风险。本章旨在深入探讨这些社会文化影响与挑战,并分析其背后的机制及潜在的应对策略。

表情符号和Meme在全球化进程中扮演了独特的角色,它们既是文化全球化的载体,也体现了在地化趋势。表情符号作为一种视觉语言,能够有效弥合语言障碍,促进不同文化背景用户之间的交流,反映了多元文化交流和文化全球化的趋势。Meme则因其幽默感和情感共鸣,能够有效构建跨文化沟通的桥梁,克服语言、口音、手势和地域限制,从而显著提升跨文化交流效率。例如,Khaby Lame通过无声肢体语言的Meme在全球流行,不仅源于其普遍的幽默感,也促进了对其文化背景的了解,引发了跨文化对话。同样,北京冬奥会期间,谷爱凌、羽生结弦等运动员形象的表情包化以及冰墩墩、雪容融等吉祥物的传播,成功超越了语言和文化障碍,增进了全球观众对中国文化的理解和好感。Unicode联盟通过引入不同肤色的表情符号,有效提升了表情符号的文化包容性,并批准了专门指代月经的表情符号,反映了女性权利的提升,表明表情符号能够反映并支持特定的社会价值观和身份认同。

然而,在这种积极影响的背后,也存在显著的挑战。表情符号在视觉上的高度相似性与深层含义受文化背景、平台显示差异及固有视觉特征的复杂影响,导致其解释的模糊性,进而引发沟通效率低下甚至误解。例如,🙏表情符号的“祈祷”与“拍手”双重解读便是一个典型案例,这在跨文化语境中尤为突出,可能导致话语中断并损害人际关系。研究数据表明,发送者与接收者对负面表情符号情感理解的差异可达26%,且面部表情符号的误解程度显著高于非面部表情符号。这种误读的深层根源可由文化冲击理论和文化距离概念解释,即文化距离越大,误读发生的频率和严重性越高。

此外,表情包的传播还可能带来内容同质化和刻板印象的形成。Meme作为当代现实和文化刻板印象的代表,其传播可能强化某些固有的文化观念,例如关于日本圣诞节和印度孝顺文化的Meme。社交媒体时代信息与意见界限的模糊性,使得误导性Meme的存在对跨文化理解构成挑战,准确理解互联网Meme需要共通的预设和文化背景知识,否则可能导致文化冲突和误解。消费主义和算法推荐机制在内容同质化中扮演关键角色,商业驱动的内容生产与算法推荐相结合,导致特定文化符号的“过度曝光”和“意义扁平化”,从而加剧了刻板印象的形成,并可能通过设定大众社会标准来控制和主导公众。

在商业和社会影响方面,表情符号和Meme已成为品牌推广、产品营销和消费者情感互动的重要工具。它们因易于理解、获取和分享的特点,在吸引注意力、刺激社交互动和增强购买意愿方面发挥重要作用,甚至被用于监测用户情感、影响儿童饮食选择以及应用于公共卫生宣传和心理健康评估等领域。然而,其广泛应用也带来了显著的伦理挑战。Meme作为新信息来源可能存在可信度问题,难以区分观点与信息,可能导致误解和误导性Meme的传播,政府或任何宗教团体无法控制其自由传播,对信息管理和伦理规范构成挑战。过度商业化和文化挪用是另一个重要考量,例如北京冬奥会短视频表情包虽实现了经济效益和社会效益的统一,但文章并未深入探讨过度消费、文化符号滥用或商业化对文化内涵稀释等潜在伦理风险。此外,一些不文明的表情符号使用可能损害公众意识,且有观点认为,表情符号等非语言线索的使用可能加剧社会系统中的不平等和剥削,例如在职场中量化使用表情符号可能导致员工商品化,影响其自由。

为应对上述挑战,并促进跨文化短视频表情包传播的积极发展,需要采取多方面的策略。首先,提升文化敏感度至关重要,要求用户了解并尊重不同文化背景下的符号意义差异。其次,制定清晰的跨文化沟通指南,为表情包的使用提供明确的参考标准。可以开发“AI驱动的文化语境推荐系统”亦是有效途径,该系统能够根据用户的文化背景和交流对象,智能推荐符合语境的表情包,并提供潜在误解警示,从而帮助用户更好地理解和使用表情包,促进更加和谐高效的跨文化交流。平台可与文化机构合作,推出“多文化表情包创作挑战赛”,鼓励用户创作和分享具有地域特色的表情包,以促进文化多样性表达。同时,在教育层面,应推广“数字文化素养”教育,提升用户对表情包文化含义的辨识能力,从而减少误解,增强文化同理心和理解。未来的研究应进一步探讨如何建立有效的监管框架,以平衡表情包的商业潜力与社会责任,规避其带来的伦理风险,并促进其在更公平、健康的环境中发展。

5.1 内容同质化与刻板印象的形成

跨文化短视频表情包的传播在促进多文化交流和文化全球化的同时,也伴随着文化误读、冲突以及内容同质化和刻板印象形成的风险。表情符号作为重要的视觉交流工具,其解释的模糊性是导致沟通效率低下的主要原因。尽管表情符号在视觉上表现出高度相似性,其深层含义却受到文化背景、平台显示差异以及固有视觉特征的复杂影响。例如,🙏表情符号可能被解读为“祈祷”,亦可被理解为“拍手”,此种语义分歧极大地阻碍了有效沟通的达成。研究数据表明,发送者与接收者对负面表情符号情感理解的差异可达26%,且面部表情符号的误解程度显著高于非面部表情符号,两者均与信息歧义程度呈正相关。此外,跨平台使用表情符号时,平台显示差异进一步加剧了情感和语义解释上的分歧,进而可能导致话语中断并损害人际关系。因此,持续更新表情符号设计以反映多样化的用户体验,是减轻误解风险的必要途径。

在探讨文化误读的深层根源时,文化冲击理论(Culture Shock Theory)和文化距离(Cultural Distance)概念具有重要的解释力。文化距离越大,即不同文化之间的价值观、信仰和行为模式差异越显著,误读发生的频率和严重性也越高。例如,Meme作为当代现实和文化刻板印象的代表,其传播可能强化某些固有的文化观念。日本不把圣诞节作为假日的Meme以及印度人对父母孝顺文化的Meme,均在一定程度上固化了对这些文化的特定印象。社交媒体时代信息与意见的界限模糊,误导性Meme的存在使得跨文化理解面临挑战,准确理解互联网Meme需要共通的预设和文化背景知识,否则可能导致文化冲突和误解。

值得注意的是,表情符号的普及不仅反映了多文化交流和文化全球化的趋势,还可能导致内容同质化和刻板印象的形成。某些不文明的表情符号使用方式可能损害公众意识,而表情符号等非语言线索的使用背后存在无意识的力量,可能加剧社会系统中的不平等和剥削。例如,在职场中量化使用表情符号进行评分,可能使员工被物化为数字经济仓库中的“货架商品”,从而限制其自由。这些现象表明,表情符号在促进文化理解的同时,也存在导致文化冲突和负面社会影响的风险,尤其是在跨文化语境下,因文化差异导致的表情符号误读可能加剧这些问题。

消费主义和算法推荐机制在内容同质化和刻板印象形成中扮演了关键角色。TikTok上流行且具有“洗脑”音乐的“海草舞”等现象,反映了行为脱离具体场景的普遍化趋势,用户的行为不再是其在特定时空中的自我。视觉资源在短视频平台中被重新语境化,并被大量短视频采纳,其中充满了消费主义的商业实践。这种商业驱动的内容生产与算法推荐相结合,导致特定文化符号的“过度曝光”和“意义扁平化”,从而加剧了刻板印象的形成。消费主义通过鼓励标准化和模式化内容,进一步推动了内容的同质化,忽视了个体个性和多样性,并试图设定大众社会标准以控制和主导公众。

为避免和化解跨文化短视频表情包传播中的冲突,需采取更具前瞻性和操作性的策略。首先,提升文化敏感度至关重要,这要求用户了解并尊重不同文化背景下的符号意义差异。其次,制定清晰的跨文化沟通指南,为表情包的使用提供明确的参考标准。具体而言,可以开发“跨文化表情包使用培训课程”,系统教授表情包在不同文化语境下的含义、潜在误解及恰当使用方式。此外,引入“AI驱动的文化语境推荐系统”亦是有效途径,该系统能够根据用户的文化背景和交流对象,智能推荐符合语境的表情包,并提供潜在误解警示,从而帮助用户更好地理解和使用表情包,促进更加和谐高效的跨文化交流。

5.2 促进文化理解与包容

表情符号和Meme作为数字时代新兴的视觉传播符号,在促进跨文化理解与包容方面展现出显著的积极作用。它们通过幽默、情感共鸣和视觉吸引力,有效地构筑起连接不同文化的桥梁。这种“文化桥梁”的机制主要体现在通过共享情感体验和非语言共鸣来促进跨文化群体间的认同感。例如,Meme能够克服语言障碍、口音、手势和地域限制,显著提升跨文化交流效率。意大利网红Khaby Lame通过无声肢体语言简化复杂问题,其Meme在全球范围内的流行不仅源于其普遍的幽默感,也促进了人们对其文化背景的了解,进而引发跨文化对话。同样,在北京冬奥会期间,谷爱凌、羽生结弦等运动员形象的表情包化以及冰墩墩、雪容融等吉祥物的广泛传播,成功超越了语言和文化障碍,使全球观众能够共同体验和分享冬奥会的精神,增进了对中国文化的理解和好感。表情符号作为一种视觉语言,极大地便利了非英语国家用户使用英语主导的社交媒体,弥合了语言障碍,其普及反映了多元文化交流和文化全球化趋势。

在提升文化包容性方面,表情符号的改进案例尤为突出。Unicode联盟通过引入不同肤色的表情符号,有效解决了种族代表性不足的问题,提升了表情符号的文化包容性。此外,Unicode协会批准专门指代月经的表情符号,被视为摆脱“月经羞耻”的重要一步,反映了女性权利的提升,表明表情符号能够反映并支持特定的社会价值观和身份认同。有研究指出,92%的受访者认为表情符号有助于增强文化理解,进一步验证了其作为文化桥梁的潜力。表情符号在教育领域也发挥积极作用,帮助儿童学习和理解抽象概念,并提高非英语使用者的英语学习效率。

然而,跨文化短视频表情包的传播仍面临普遍挑战,如语义漂移和文化语境缺失导致的误读。例如,表情符号的使用受文化背景、生活环境和用户群体等多种因素影响,某些不文明的表情符号使用甚至可能损害公众意识。此外,非语言线索(如表情符号)的使用可能无意识地强化社会系统中的不平等和剥削,如表情符号在工作场所的定量使用可能使员工在数字经济中被“商品化”。

尽管存在这些挑战,但通过创新的传播策略,可以将其转化为促进跨文化理解的机遇。例如,虽然TikTok视频可能并未直接提供表情包的案例,但其通过反映多元意识形态(如性别平等)间接促进文化理解与包容。这种间接机制与表情包直接传播所面临的语义挑战形成辩证关系:前者侧重于通过内容价值观渗透实现理解,后者则需克服符号本身的歧义。为了应对挑战并把握机遇,平台设计和用户教育层面可采取有意识的引导策略。平台可与文化机构合作,推出“多文化表情包创作挑战赛”,鼓励用户创作和分享具有地域特色的表情包,以促进文化多样性表达。同时,在教育层面,应推广“数字文化素养”教育,提升用户对表情包文化含义的辨识能力,从而减少误解,增强文化同理心和理解。

5.3 符号的在地化与全球化张力

表情符号和Meme在全球范围内的传播呈现出显著的全球化与在地化并存现象,其传播效果和受众接受度深受文化适应过程的影响。表情符号最初起源于日本,随后通过Unicode标准实现全球标准化,并在各大移动操作系统中得到广泛支持,从而得以在全球范围内迅速普及并成为数字时代全球交流的重要组成部分。然而,尽管这些符号具有全球通用性,但在特定文化语境中,它们常被赋予新的、本地化的意义,体现出在地化的潜力与趋势。

普适性表情符号和Meme的传播能力,源于其能够讲述并关联所有文化共享的日常问题,使得全球互联网社区的成员能够产生广泛共鸣,从而跨越文化边界被广泛接受和分享。例如,北京冬奥会期间,冰墩墩和雪容融作为具有中国文化特色的吉祥物,通过表情包形式在全球传播,展现了中国文化符号的全球接受度。此外,谷爱凌“青蛙公主”形象所承载的自信与拼搏等普世价值,使其在全球范围内引发广泛共鸣,实现了在地内容与全球情感的融合,彰显了文化符号的强大生命力。

然而,表情符号和Meme的使用行为深受语言、社会语境以及文化习俗的影响,文化差异对其使用模式和解释具有显著影响。例如,芬兰、印度和巴基斯坦用户会根据自身文化使用特定表情符号,而中国用户比西班牙用户更倾向于使用表情符号表达负面情绪。这种差异不仅体现在国家之间,也存在于同一国家内部的不同群体中,如中国南方农村和小城镇成年人以及日本青少年对表情符号的创新性使用方式。遵循霍夫斯泰德的文化维度模型,高权力距离和纵容主义国家的用户更多使用负面情绪表情符号,而高不确定性规避、个人主义和长期导向国家的用户则倾向于使用积极情绪表情符号。这些文化差异导致了表情符号解释的显著分歧,可能引发误解,并要求理解更为细致的文化差异。

这种在地化与全球化张力背后的机制错综复杂。文化机制方面,Meme的准确理解依赖于相关预设和参与者文化背景知识的共通性,例如日本不把圣诞节作为假日的Meme,以及印度人对父母孝顺文化Meme,均反映了Meme如何与特定文化语境相结合,产生独特的本地化解读。经济和社会机制则体现在表情符号的使用受预期寿命、税率、贸易和人均GDP等国家发展指标的影响。

这种张力同样体现在表情包的商业化操作中。全球品牌在利用本地化表情包进行营销时,面临文化挪用风险或商业价值与文化价值冲突的潜在挑战。尽管现有研究强调了表情符号和Meme的跨文化传播现象,但对于全球品牌如何有效利用本地化表情包进行营销,以及如何规避潜在的文化挪用风险和处理商业价值与文化价值冲突的具体机制,仍有待深入探讨。未来的研究可进一步聚焦于定量分析不同文化背景下表情包商业化案例的成功与失败因素,并构建一套评估文化挪用风险的模型,以指导全球品牌在跨文化营销中实现商业利益与文化尊重的平衡。

5.4 商业与社会影响及伦理挑战

表情符号和Meme作为数字时代的重要符号,其在商业和社会领域的影响日益深远,同时伴随着复杂的伦理挑战。在商业应用方面,表情符号和Meme已不再仅限于娱乐范畴,而是被广泛应用于品牌推广、产品营销以及消费者情感互动。例如,Meme因其易于理解、获取和分享的特点,成为有效的传播工具,政治、社会和商业组织甚至雇佣Meme专业人士和创作者来制作符合其议程或目标的内容,这凸显了Meme在商业营销中的巨大潜力。北京冬奥会短视频表情包的成功案例进一步印证了这一点,通过“情感按摩—情感狂欢—情感消费”的传播路径,表情包激发了受众对“冰墩墩”等周边产品的强烈购买欲望,实现了显著的商业价值。表情符号则因其视觉和情感属性,在吸引注意力、刺激社交互动、增强消费者体验及购买意愿方面发挥着重要作用,被广泛用于监测用户对产品、品牌和服务的感情,甚至影响儿童的饮食选择。研究表明,使用表情符号可以增强营销活动的解释力、吸引力、创造性和创新性,从而吸引更多年轻人参与在线营销。

在社会影响方面,表情包作为一种大众文化符号,不仅能够促进社会凝聚力,增强对特定精神(如体育精神)的认同,还被应用于公共卫生宣传和心理健康评估等领域。例如,表情符号可用于指导健康行为(如洗手卫生监测)和改善医患沟通,甚至能提高抑郁症识别的准确性。Meme在社会议题传播中的应用也十分广泛,例如政治Meme影响公众舆论和意识形成,显示了其在社会和政治领域的重要作用。

然而,表情包在商业和社会领域的广泛应用也带来了显著的伦理挑战和监管问题。首先,Meme作为新信息来源可能存在可信度问题,在社交媒体时代难以区分观点与信息的风险,这可能导致误解和误导性Meme的传播,从而带来潜在的伦理风险。政府或任何宗教团体无法控制Meme的自由传播,这在带来信息自由流通的同时,也对信息管理和伦理规范构成了挑战。其次,过度商业化和文化挪用是另一个重要考量。例如,北京冬奥会短视频表情包虽实现了经济效益和社会效益的统一,但文章并未深入探讨过度消费、文化符号的滥用或商业化对文化内涵稀释等潜在伦理风险。此外,表情符号的使用也存在伦理隐忧。一些不文明的表情符号使用可能损害公众意识,且有观点认为,表情符号等非语言线索的使用可能加剧社会系统中的不平等和剥削,例如在职场中量化使用表情符号可能导致员工商品化,影响其自由。

此外,短视频平台(如TikTok)中消费主义和广告风格的自我呈现机制,进一步加剧了内容同质化问题。全球企业通过这种传播方式,无形中设定了大众社会标准,成为最大的受益者。这种现象提示我们,在享受表情包带来商业和社会效益的同时,必须审视其深层影响,特别是对个人自由、文化自主性和信息真实性的潜在侵蚀。未来的研究应进一步探讨如何建立有效的监管框架,以平衡表情包的商业潜力与社会责任,规避其带来的伦理风险,并促进其在更公平、健康的环境中发展。

6. 结论与展望

本综述旨在对跨文化短视频表情包的符号传播路径进行系统回顾,核心在于理解表情符号(Emoji)与Meme在数字媒介语境下如何作为关键符号发挥作用,并探讨其传播机制所面临的挑战与机遇。研究发现,表情符号作为一种重要的跨文化交流形式,能够超越文化界限,增强数字交流中的情感清晰度,弥补计算机介导通信(CMC)中非语言线索的缺失,从而辅助情感传递、语义表达与人际沟通。然而,其使用亦受个体、文化及平台等多种因素影响,可能在不同情境和文化背景下引发歧义与误解,例如有研究指出76%的中国大学生意识到表情符号在跨文化交流中存在误解的可能性。

Meme在跨文化交流中的作用日益凸显,其传播模式与时事高度相关,类型多样以吸引不同受众。Meme对文化话语产生显著影响,通过促进虚拟社区的形成,推动全球化环境发展,并在提升文化意识方面表现出色,不仅介绍了人物及其内容,更传播了其背后的文化价值观。例如,2022年北京冬奥会短视频表情包的传播路径揭示了“情感按摩—情感狂欢—情感消费”的模式,表明其作为新型传播符号,凭借非语言性、视觉冲击力和情感感染力,能够有效弥合文化差异,促进情感共鸣,实现文化传播与经济效益的双赢。准确理解互联网Meme需要相关预设和参与者文化背景知识的共通性,Meme作为参与式数字文化的产物,强调了结构和修辞的双重性。

本综述所构建的“跨文化短视频表情包符号传播路径”模型,其核心组成部分包括符号的非语言性、视觉冲击力、情感感染力以及在不同文化语境下的可解释性与潜在歧义性。该模型运作机制强调了短视频表情包如何通过这些符号特征激发用户情感共鸣,并进一步影响其行为,例如从情感共鸣到情感消费的转化。TikTok作为一个典型的短视频平台,通过其独特的音视频符号组合深刻影响了年轻人的交流方式,创造了一个充满活力和多样性的在线环境。然而,过度鼓励用户采用某些特定类型的音视频符号可能导致一定程度的统一性,从而限制平台的创意潜力;但若管理得当,其在鼓励新思想和观点表达方面的潜力巨大。

现有研究在分析跨文化短视频表情包传播路径时,采用了多种方法论,包括内容分析、用户调查、大数据分析、眼动追踪和生理指标测量等。内容分析方法通过考察次级数据(社交媒体账户、文章、新闻、用户评论)来分析Meme对观众的积极或消极影响。用户调查,例如对中国大学生进行的问卷调查,揭示了参与者对表情符号中文化多样性的认识及其在跨文化交流中的使用频率和误解可能性。在计算机科学领域,表情符号被广泛应用于用户生成内容(UGC)的情感分析,发展出多种情感词典和机器学习算法,如基于Word2Vec聚类方法对表情符号进行分类,或通过深度学习模型进行情感分析,这证实了表情符号在情感表达方面的强大能力及其跨语言有效性。

然而,这些方法也存在局限性。例如,用户调查可能受样本量和地域限制的影响,难以全面反映全球范围内的文化差异;内容分析可能面临数据解读的主观性问题;而大数据分析虽然能处理海量数据,但在深入理解文化语境和细微情感方面仍显不足。针对短视频的独特性,如时长限制、多模态融合和算法推荐等,未来研究应提倡更具针对性的多模态、跨学科融合方法。例如,结合计算机视觉、自然语言处理和文化学理论进行多模态情感分析,将有助于更精确地捕捉短视频表情包在跨文化传播中的复杂性与动态性。此外,还需关注表情符号设计中对多样性的反映及其对文化包容性的影响,并呼吁制定跨文化环境下的表情符号使用指南,以提高数字交流效率和文化同理心。本章将在此基础上,进一步提炼研究发现与主要结论,并探讨现有研究的局限性,进而展望未来的研究方向。

6.1 研究发现与主要结论

本综述提炼的核心观点表明,表情符号(Emoji)和Meme在跨文化短视频传播路径中扮演着关键的符号角色,其传播机制在挑战与机遇并存的背景下得以显现。表情符号作为一种重要的跨文化交流形式,能够超越文化界限并增强数字交流中的情感清晰度。它们弥补了计算机介导通信(CMC)中非语言线索的缺失,辅助传递情感、表达语义和促进人际沟通。然而,表情符号的使用受个体、文化和平台等多重因素影响,可能在不同情境和文化背景下产生歧义和误解,例如,有76%的中国大学生受访者意识到表情符号在跨文化交流中误解的可能性。

Meme在跨文化交流中的作用日益增强,其传播模式与时事、问题或事件高度相关,类型多样,以吸引不同受众。Meme对文化话语的影响显著,通过促进虚拟社区的形成,推动了全球化环境的发展,并在提升文化意识方面表现出色,不仅介绍了人物及其内容,还传播了其背后的文化价值观。例如,2022年北京冬奥会短视频表情包的传播揭示了“情感按摩—情感狂欢—情感消费”的路径,表明其作为新型传播符号,凭借非语言性、视觉冲击力和情感感染力,能够有效弥合文化差异,促进情感共鸣,实现文化传播和经济效益的双赢。准确理解互联网Meme需要相关预设和参与者文化背景知识的共通性,Meme是参与式数字文化的产物,强调了结构和修辞的双重性。

本综述所构建的“跨文化短视频表情包符号传播路径”模型,其关键组成部分包括符号的非语言性、视觉冲击力、情感感染力以及在不同文化语境下的可解释性与潜在歧义性。该模型运作机制强调了短视频表情包如何通过这些符号特征激发用户情感共鸣,并进一步影响其行为,例如从情感共鸣到情感消费的转化。TikTok作为一个典型的短视频平台,通过其独特的音视频符号组合深刻影响了年轻人的交流方式,创造了一个充满活力和多样性的在线环境。然而,过度鼓励用户采用某些特定类型的音视频符号可能导致一定程度的统一性,从而限制平台的创意潜力;但若管理得当,其在鼓励新思想和观点表达方面的潜力巨大。

现有研究在分析跨文化短视频表情包传播路径时,采用了多种方法论,包括内容分析、用户调查、大数据分析、眼动追踪和生理指标测量等。内容分析方法通过考察次级数据(社交媒体账户、文章、新闻、用户评论)来分析Meme对观众的积极或消极影响。用户调查,例如对中国大学生进行的问卷调查,揭示了参与者对表情符号中文化多样性的认识及其在跨文化交流中的使用频率和误解可能性。在计算机科学领域,表情符号被广泛应用于用户生成内容(UGC)的情感分析,发展出多种情感词典和机器学习算法,如基于Word2Vec聚类方法对表情符号进行分类,或通过深度学习模型进行情感分析,这证实了表情符号在情感表达方面的强大能力及其跨语言有效性。

然而,这些方法也存在局限性。例如,用户调查可能受样本量和地域限制的影响,难以全面反映全球范围内的文化差异;内容分析可能面临数据解读的主观性问题;而大数据分析虽然能处理海量数据,但在深入理解文化语境和细微情感方面仍显不足。针对短视频的独特性,如时长限制、多模态融合和算法推荐等,未来研究应提倡更具针对性的多模态、跨学科融合方法。例如,结合计算机视觉、自然语言处理和文化学理论进行多模态情感分析,将有助于更精确地捕捉短视频表情包在跨文化传播中的复杂性与动态性。此外,还需关注表情符号设计中对多样性的反映及其对文化包容性的影响,并呼吁制定跨文化环境下的表情符号使用指南,以提高数字交流效率和文化同理心。

6.2 局限性与未来研究方向

现有关于跨文化短视频表情包符号传播的研究存在显著局限性,主要体现在样本偏差、研究方法单一以及对动态演变与深层语境解析的不足。部分研究的样本规模较小且具有地域限制,例如,有研究仅聚焦于北京冬奥会这一特定事件或针对特定大学的学生群体,这严重影响了研究发现的普适性。

在方法论方面,现有研究普遍依赖定性分析、案例研究或次级数据分析,缺乏大规模实证数据的支持。这导致研究难以量化表情符号误解的频率、类型以及Meme对跨文化交流的具体影响程度。此外,当前研究在捕捉用户真实情感方面仍面临挑战,自我报告和大数据语料库的情感分类方法难以细致描绘用户复杂的真实情感(如羞耻、愤怒),也未能深入探讨表情符号使用偏好背后的深层文化原因。

更重要的是,现有研究普遍对短视频平台的多模态交互、推荐算法的影响以及表情包的动态传播过程分析不足。具体而言,研究未能深入分析表情符号或Meme如何与视频的视觉叙事、背景音乐、剪辑方式等元素协同作用来构建意义,也未充分探讨平台算法(如TikTok的推荐算法)如何“编码”文化偏好,从而影响文化符号的传播链、可见性与文化多样性,甚至导致“信息茧房”或加剧文化刻板印象。对用户创作意图与实际接受效果脱节的探讨也相对缺乏。

基于上述局限,未来的研究应着重于以下方向:

-

多模态符号学与计算社会科学结合:未来的研究应开发专门针对短视频表情符号和Meme的多模态符号学分析框架,整合视觉(表情符号图像、动作)、听觉(背景音乐、语音)和文本(字幕、评论)等多个维度。通过大数据和机器学习技术分析其在全球短视频平台上的使用模式和用户互动数据。例如,可以构建人工智能模型来预测表情符号在不同文化圈层的传播效果和可能的误读风险,并对这些数据进行深层符号学解读。

-

跨文化误读的实验性研究与干预设计:设计跨文化实验,测试不同文化背景的参与者对同一短视频表情符号或Meme的理解差异,并量化误读的程度和类型。在此基础上,探索并设计基于符号学原则的跨文化交流干预策略,例如开发带有文化注释或多语言解释的表情符号库,以减少文化误读。

-

平台算法的文化多样性优化与伦理框架构建:深入探讨短视频平台算法如何“编码”文化偏好,以及它们在推荐过程中如何筛选和呈现表情符号和Meme,可能导致“信息茧房”或加剧文化刻板印象。未来研究可以分析不同国家或地区用户的表情符号推荐流,探讨算法如何影响文化符号的“全球化”与“在地化”张力。可以引入“文化探索因子”()来平衡用户偏好与文化多样性推荐,使得推荐内容不仅仅是用户已知的兴趣范围,还包含来自不同文化背景但可能引起用户兴趣的内容。例如,优化目标可以设置为最大化用户兴趣和文化多样性的推荐系统,如,其中衡量用户兴趣匹配度,衡量文化多样性。同时,通过跨文化数据标注和去偏技术,确保训练数据的文化代表性和公平性,以降低算法的文化偏见。

-

用户能动性与反抗实践的质性研究:通过深度访谈、参与式观察等质性研究方法,探究用户在面对平台潜在的同质化趋势和消费主义驱动时,如何通过再创作、解构或批判性使用表情符号和Meme来表达其能动性并形成反抗实践。

-

情绪与认知差异的神经科学-行为学联合研究:设计跨文化心理实验,利用fMRI、EEG等认知神经科学技术结合眼动追踪、生理反应监测等行为学方法,量化分析不同文化背景(如高语境 vs. 低语境文化)的受众对特定表情符号或Meme的情绪反应和认知加工差异。这将揭示文化对符号解读深层机制的影响,并为开发文化敏感性强的AI辅助沟通工具提供生物学依据。

-

Meme与表情符号“生命周期”的跨模态量化建模:借鉴生物模因论,结合网络科学和多模态大数据分析(图像识别、文本挖掘、情感分析),构建Meme和表情符号在短视频平台上的跨文化传播量化模型。追踪其复制能力、忠实度、演变路径及生命周期,识别哪些视觉-文本组合特征与更强的跨文化共鸣和病毒性传播相关。例如,可以建立一个模型 , 其中 代表Meme在时间 的活跃度, 为初始传播潜力, 为衰减率, 为增长率,并通过文化维度参数对其进行修正。

-

沉浸式交互Meme的跨文化教育应用:利用AR/VR和元宇宙技术,开发沉浸式互动平台,将跨文化Meme作为教育工具。例如,用户可以在虚拟空间中体验不同文化背景下对同一Meme的不同解读情境,通过多感官互动(视觉、听觉、情感反馈)加深对文化差异的理解。这种实践性方案可为语言学习、文化敏感性培训和国际交流提供创新的学习模式。

-

Meme作为公共外交与危机传播工具的研究:分析在国际事件(如奥运会、公共卫生危机)中,Meme如何被不同国家和国际组织用于公共外交和危机传播。研究其在塑造国家形象、传递信息和化解文化误解方面的有效性与挑战。可以总结成功案例和失败教训,为未来的国际沟通策略提供Meme制作与传播的文化敏感性指导。

-

系统性分析挑战的根本原因,并提出跨学科解决方案:

-

挑战:文化误读与冲突。根本原因在于文化图式差异和语境信息缺失。解决方案:引入认知语言学和心理学视角,探讨不同文化背景下个体对表情符号和Meme的认知加工机制。开发基于AI的文化敏感性检测工具,在内容创作和传播阶段对可能引起误解的表情符号进行预警。例如,可以构建一个跨文化表情符号语义库,收录不同文化背景下表情符号的常用意义、潜在禁忌和使用场景,并结合多模态数据,通过机器学习算法预测特定表情符号在目标文化中引发误解的概率,从而为内容创作者提供智能建议。

-

挑战:平台算法导致的信息茧房与文化固化。根本原因在于算法优化目标单一和数据偏见。解决方案:引入计算社会学和伦理AI的理论,设计文化多样性导向的算法推荐机制,同时,通过跨文化数据标注和去偏技术,确保训练数据的文化代表性和公平性,以降低算法的文化偏见。

-

挑战:表情符号的商业化与符号意义异化。根本原因在于商业利益驱动和符号意义泛化。解决方案:借鉴文化产业研究和公共传播理论,倡导负责任的表情符号和Meme设计与使用。鼓励内容创作者、平台方和文化机构共同制定表情符号使用伦理指南,提升用户对表情符号文化敏感性的意识。同时,可以探索基于区块链技术的表情符号溯源机制,保护原创作者的文化表达,防止过度商业化导致的意义异化。例如,通过举办跨文化表情符号设计大赛,鼓励设计师创作兼具文化特色和普适性的表情符号,促进文化交流。

-

6.3 理论与实践启示

本综述从符号学视角对短视频平台(如TikTok)中表情包的符号构建、意义生成与传播机制进行了深入分析,为数字媒介语境下的符号传播提供了新的理解维度,进而丰富了数字符号学与文化研究的理论框架。研究强调,表情符号和模因(Meme)作为数字文化现象,其意义的构建与解读具有高度的语境依赖性和文化背景特异性,为符号学理论在数字时代的应用提供了实证支持。模因以其文本、图像、视频组合的独特形式,展现出强大的表现力和跨文化传播能力,能够有效克服传统沟通障碍(如语言、口音、姿态),促进全球文化互动与理解,从而为符号学和跨文化传播理论提供了新的视角。此外,本研究提出的“情感按摩—情感狂欢—情感消费”传播模型,进一步丰富了模因论和符号学在数字媒体语境下的应用,为理解数字时代文化符号传播机制提供了新见解。表情符号在弥补数字交流中非语言线索缺失、情感和语义传达中的复杂性,以及其受到个体、文化和平台多样性影响的特点,均提示未来跨文化传播理论应更细致地考量数字符号的语境依赖性。

在实践层面,本综述为平台管理者及内容创作者提供了具体且可操作的建议。基于对TikTok视频符号构建的深入符号学分析,平台设计者可优化其表情包库,使其更具文化包容性。同时,对算法同质化倾向的理论洞察,促使平台在推荐策略中引入“文化多样性权重”,以更好地平衡用户兴趣与文化交流,避免信息茧房效应。此外,研究建议平台提供更丰富的创意工具,优化内容推荐算法以增加文化多样性,并加强内容审核与引导,积极推广具有批判性思维、深度内涵和积极社会价值的内容。平台还应建立激励机制以鼓励高质量内容的生产,并提升用户的媒介素养,使其能够批判性地消费和生产内容,从而共同促进健康数字文化生态的发展。

对于数字交流用户、语言教育者和平台开发者而言,使用和设计表情符号时需充分考虑文化敏感性和情境适宜性。教育者可以将表情符号纳入语言教学,帮助学习者理解非语言沟通的细微之处和文化差异。平台开发者应在表情符号设计和功能中融入更多文化包容性,以减少潜在误解。模因在社会文化生活中的广泛应用,不仅是娱乐工具,更是信息、情感和文化观点传播的有效载体,已被政治、社会和商业组织用于实现其目标,甚至催生了模因专业人才的需求。这一发现对媒体从业者、文化传播者和教育机构具有重要启示,可指导他们在跨文化沟通中更有效地利用模因。同时,研究警示了模因传播可能存在的误读风险和信息可信度问题,提醒用户和内容创作者在数字交流中保持批判性思维,并呼吁相关平台加强内容管理和引导。模因对文化意识的提升作用,也为促进文化包容和全球公民意识的培养提供了新的路径。

此外,本综述还指出表情符号在营销、医疗和教育等领域的广泛应用潜力,例如在市场营销中吸引消费者和监测情绪,在医疗领域促进医患沟通和疾病识别,以及在教育中帮助儿童理解抽象概念。然而,表情符号在跨文化交流中也可能带来误解和伦理挑战,如不文明使用对公众意识的损害以及在职场中对个体自由的影响。因此,未来的实践应在利用表情符号优势的同时,加强对文化差异的理解,并制定相应的伦理指导,以促进更有效和负责任的数字交流。持续探索和研究表情符号在全球化数字景观中的演变作用,并倡导制定跨文化背景下表情符号使用指南,将有助于提升数字交流效率并促进文化同理心和理解,从而改善跨文化数字互动实践。

References

[Literature Review] Cross-Cultural Communication in the Digital Age: An Analysis of Cultural Representation and Inclusivity in Emojis - Moonlight | AI Colleague for Research Papers https://www.themoonlight.io/en/review/cross-cultural-communication-in-the-digital-age-an-analysis-of-cultural-representation-and-inclusivity-in-emojis

From "Emotional Massage" to "Emotional Consumption": Research on the Meme Communication of Short Videos of 2022 Beijing Winter Olympic Games - 成都体育学院学报 https://cdtyxb.cdsu.edu.cn/EN/10.15942/j.jcsu.2023.02.004

Chapter 1: Understanding Semiotics in Education – OER Sandbox - Mavs Open Press https://uta.pressbooks.pub/sandbox/chapter/chapter-1-understanding-semiotics-in-education/

social media memes: a study of its impact on intercultural communications - International Journal of Development Research https://www.journalijdr.com/sites/default/files/issue-pdf/26159.pdf

A Systematic Review of Emoji: Current Research and Future Perspectives - PMC https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6803511/

A Systematic Review of Emoji: Current Research and Future Perspectives - Frontiers https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2019.02221/full

The Use of Emojis in Language Communication on Social Media Platforms https://jele.or.id/index.php/jele/article/download/524/244

Analysis of TikTok's Popular Videos from a Semiotic Perspective - Atlantis Press https://www.atlantis-press.com/article/126002735.pdf